CGK Times

A global learning community for discovering

and pursuing your happiness

June 2025

Contents

プリスクール

天気を待ちながら

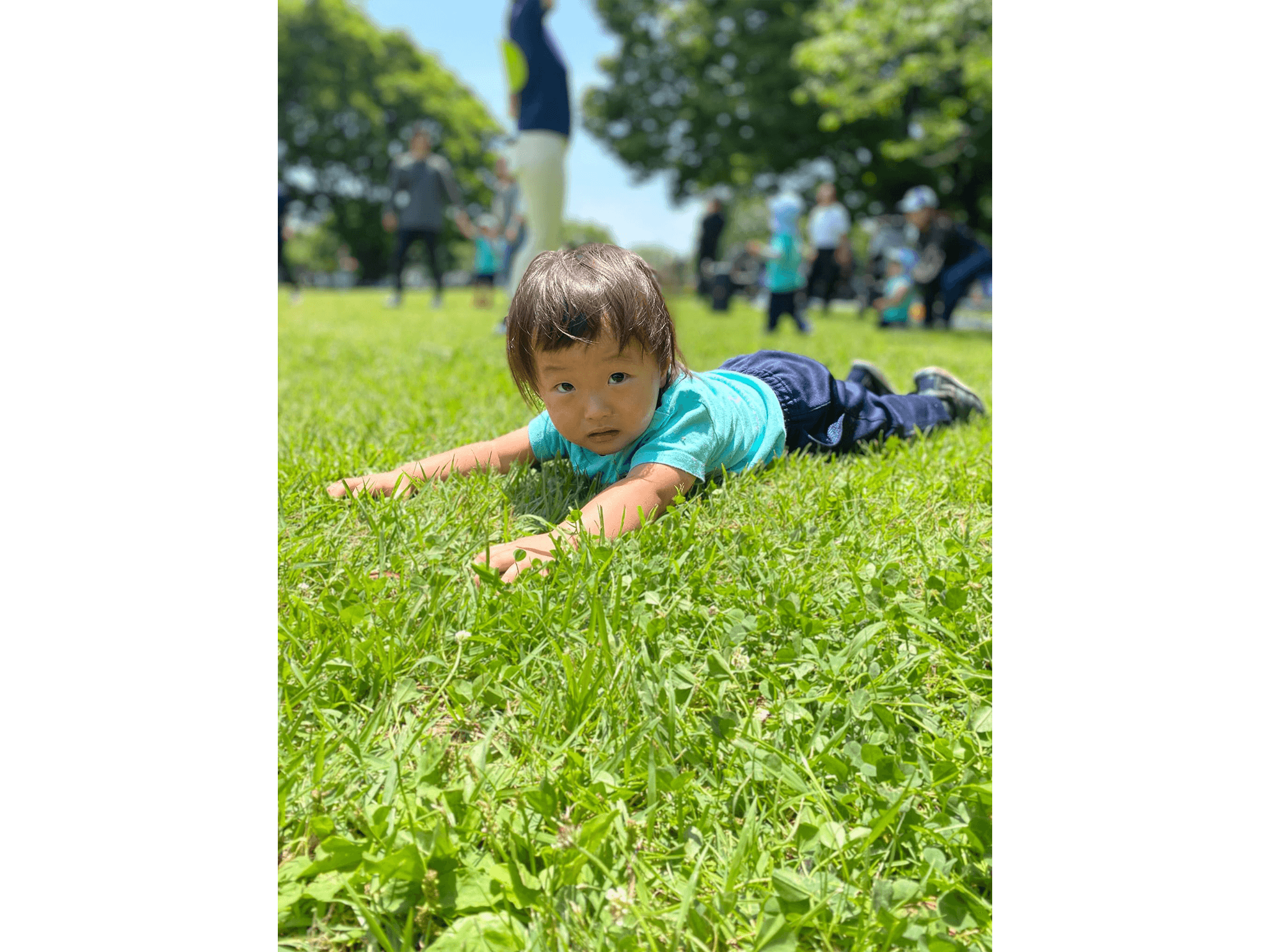

待ちに待った「Park Day」にご参加いただいた皆さま、本当にありがとうございました!

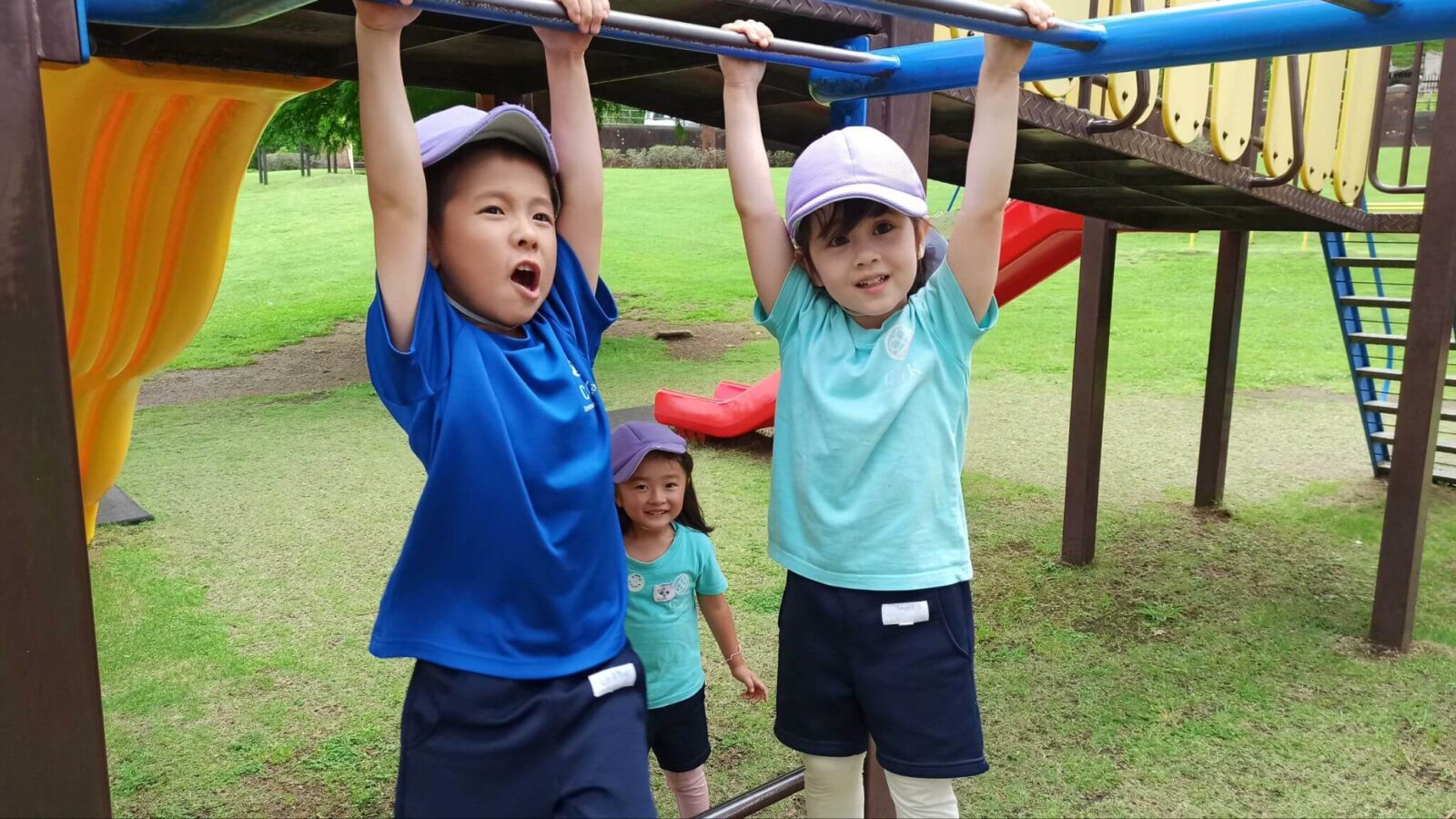

教室を離れ、コミュニティとして一緒に屋外で過ごすことができ、とても特別な時間となりました。Park Dayはただ楽しく遊ぶ日というだけではありません(もちろん思いきり楽しみましたが!)。子供たちが自然の中で探究し、遊び、コミュニケーションをとり、学ぶ大切な機会でもあります。

屋外で過ごすことは、子供たちの社会的・情緒的・身体的な成長を支えるものであり、同時に、学校の壁を越えて最も価値ある学びが生まれることを改めて気づかせてくれます。また、保護者の皆さまにとっても、リラックスした雰囲気の中で先生やご家庭同士がつながる良い機会となったのではないでしょうか。教育者である私たちにとっても、普段と異なる環境で子供たちがいきいきと成長する姿を見られること、そしてコミュニティをさらに深く知る時間を持てることは、何よりの喜びです。

この特別な1日の一員となってくださったことに、改めて心から感謝申し上げます。次回の開催も今から楽しみにしています!

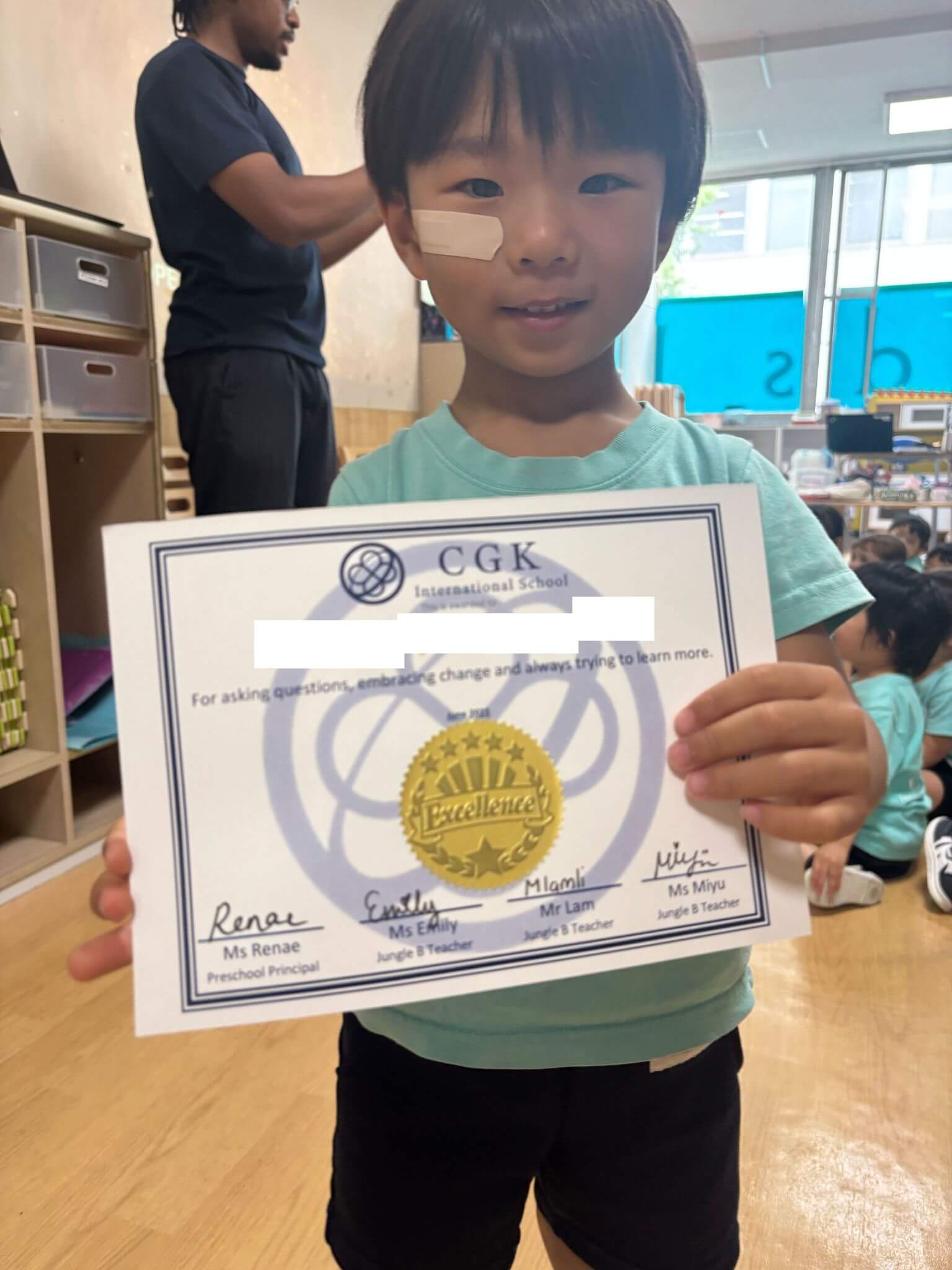

CGKアワード

ようこそ、世界的に有名で尊敬・崇拝されているCGKアワードへ!毎月、各クラスから国際バカロレアのIB学習者像の特性を発揮した子供たちを紹介したいと思います。これらは、私たちの子どもたちに持ってほしい、そして世界に広めてほしい特性です。それでは、6月のCGKアワードの受賞者を発表します。

Jungle A (3歳児)

K. - 自分自身や持ち物を大切にし、バランスのとれた人(balanced)としてクラス活動に意欲的に参加してくれたこと。

N. - 新しい友達をつくろうとし、クラスに積極的に参加し、さらにランチタイムには新しい食べ物にも挑戦した、挑戦する人(risk-taker)であること。

Jungle B (3歳児)

M. - 自分のコンフォートゾーンから一歩踏み出し、多くの新しい食べ物、ダンス、活動に挑戦したこと。

R. - 質問をし、変化を受け入れ、常に学びを深めようとしたこと。

Mountain (4歳児)

R. - スピーキングに一生懸命取り組み、自分を表現しようと常に挑戦していること。

R. - 学校外でも個人的にリサーチを行い、質問をし、得た知識を友達と共有していること。

Sky A (5歳児)

R. - いつも忍耐強く待ち、友達や周囲の意見を尊重していること。

U. - 難しい時でも、オリジナルのアイデアや活動のやり方を工夫しようと最善を尽くしていること。

Sky B (5歳児)

A. - 水泳の授業で勇気を出し、恐怖心を克服したこと。

A. - コミュニケーションができる人(communicator)として、英語で自分を表現し始めていること。

Sky A&B (5歳児)

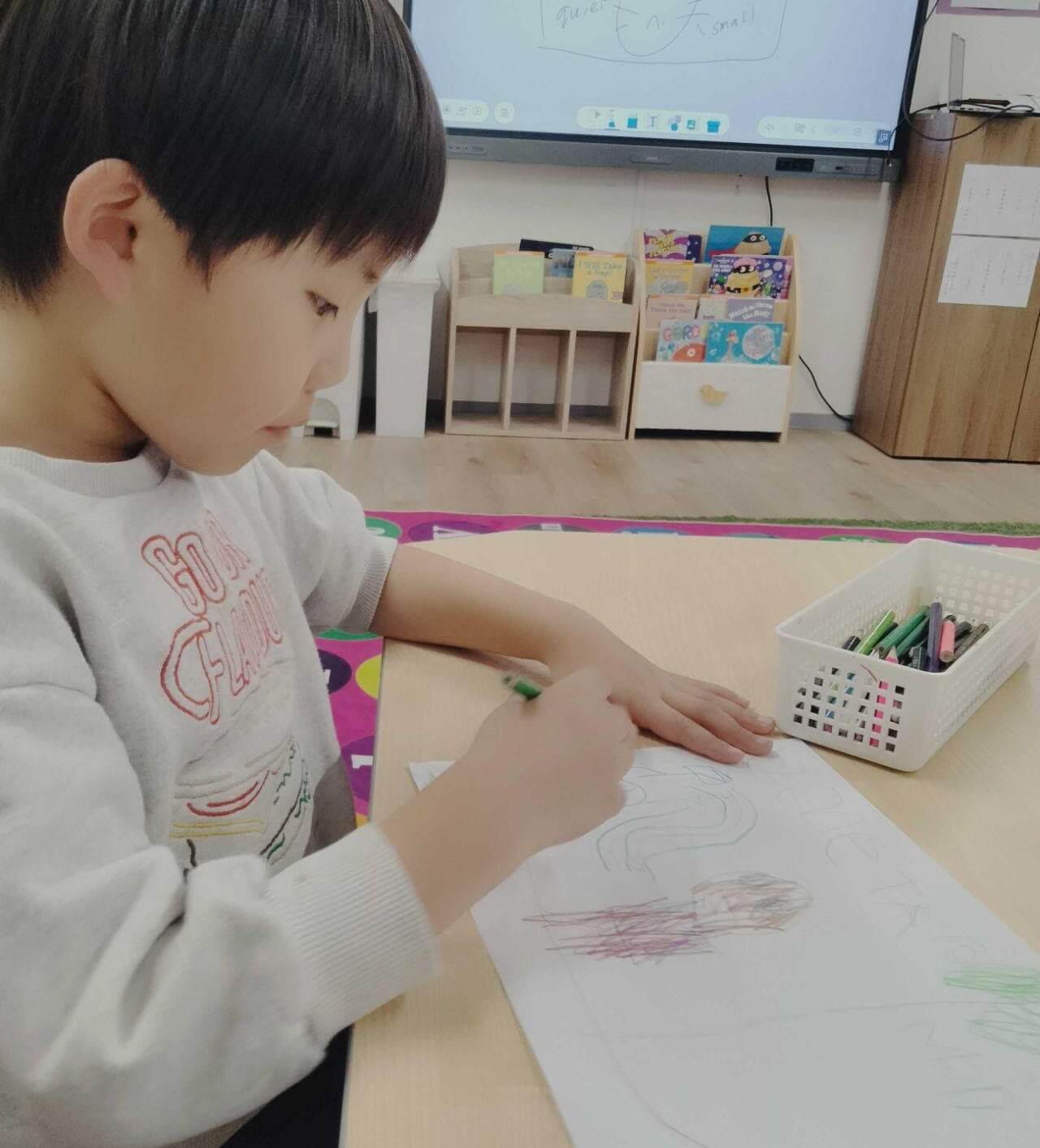

視点から生まれる物語

オリジナルの物語を生み出すために視点を変える

「私たちはどのように自分を表現するのか(How we express ourselves)」という探究の単元(UOI)も終盤に差しかかり、総括的評価(summative assessment)に向けて、これまでの学びを一つにつなげていく段階に入っています。

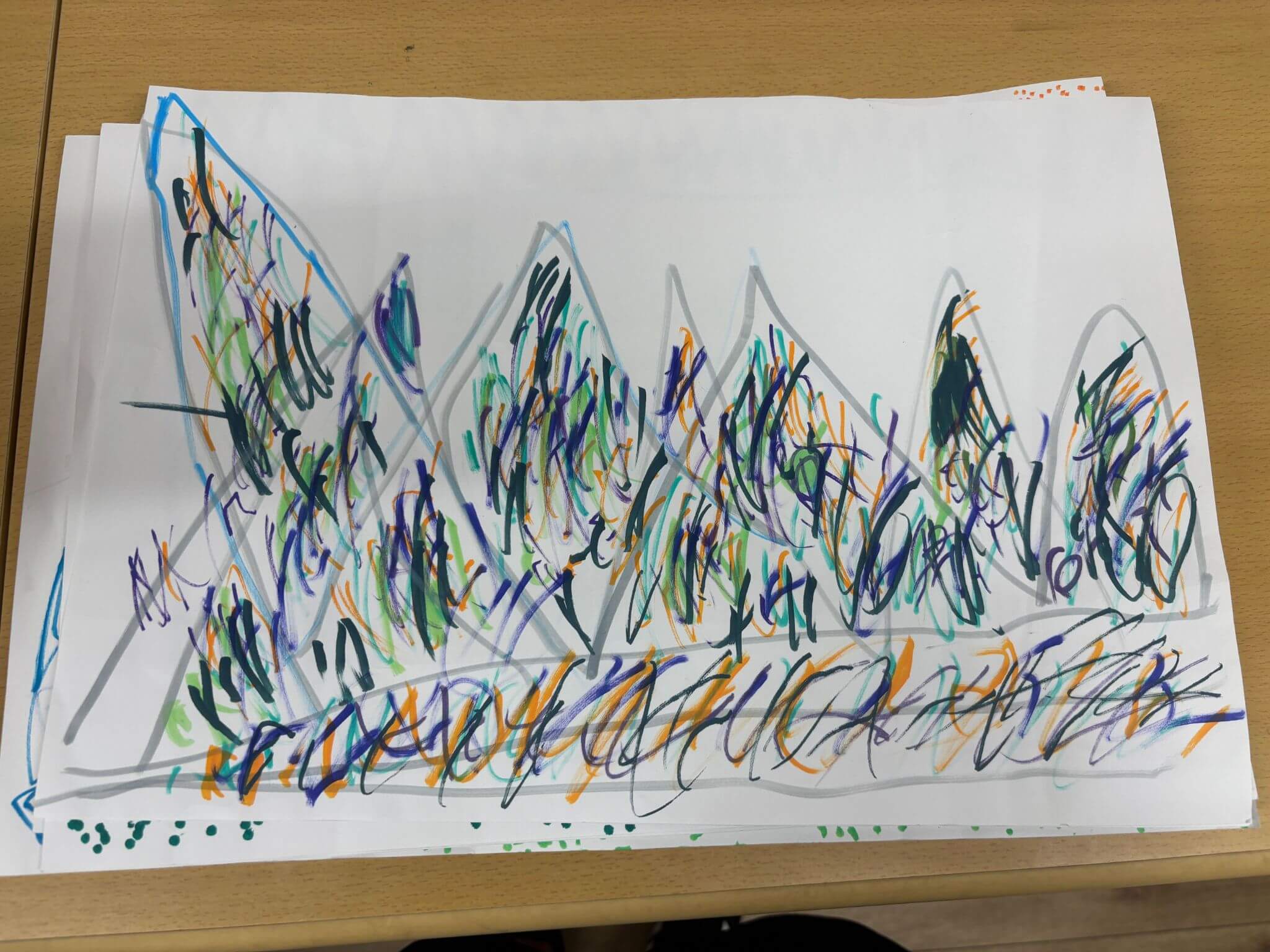

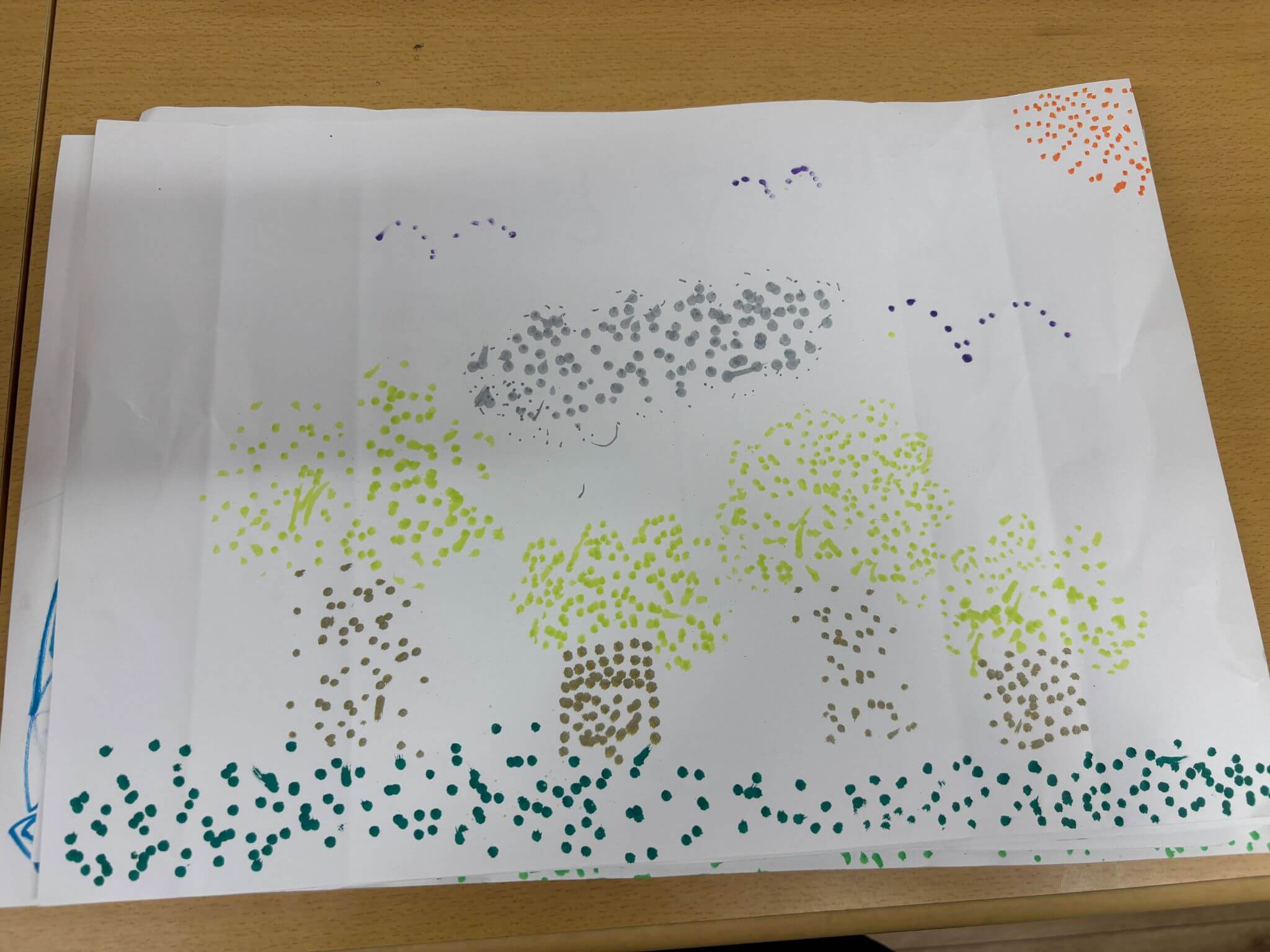

Sky Aクラスの子供たちは、この単元を通してさまざまな芸術表現の形態、特に世界の伝統的・文化的な芸術表現に取り組んできました。オーストラリアのアボリジニのドットアート、メキシコのアレブリヘ、ブラジルのカポエイラ、ロシアの抽象芸術、そして多くの芸術表現を学んできました。

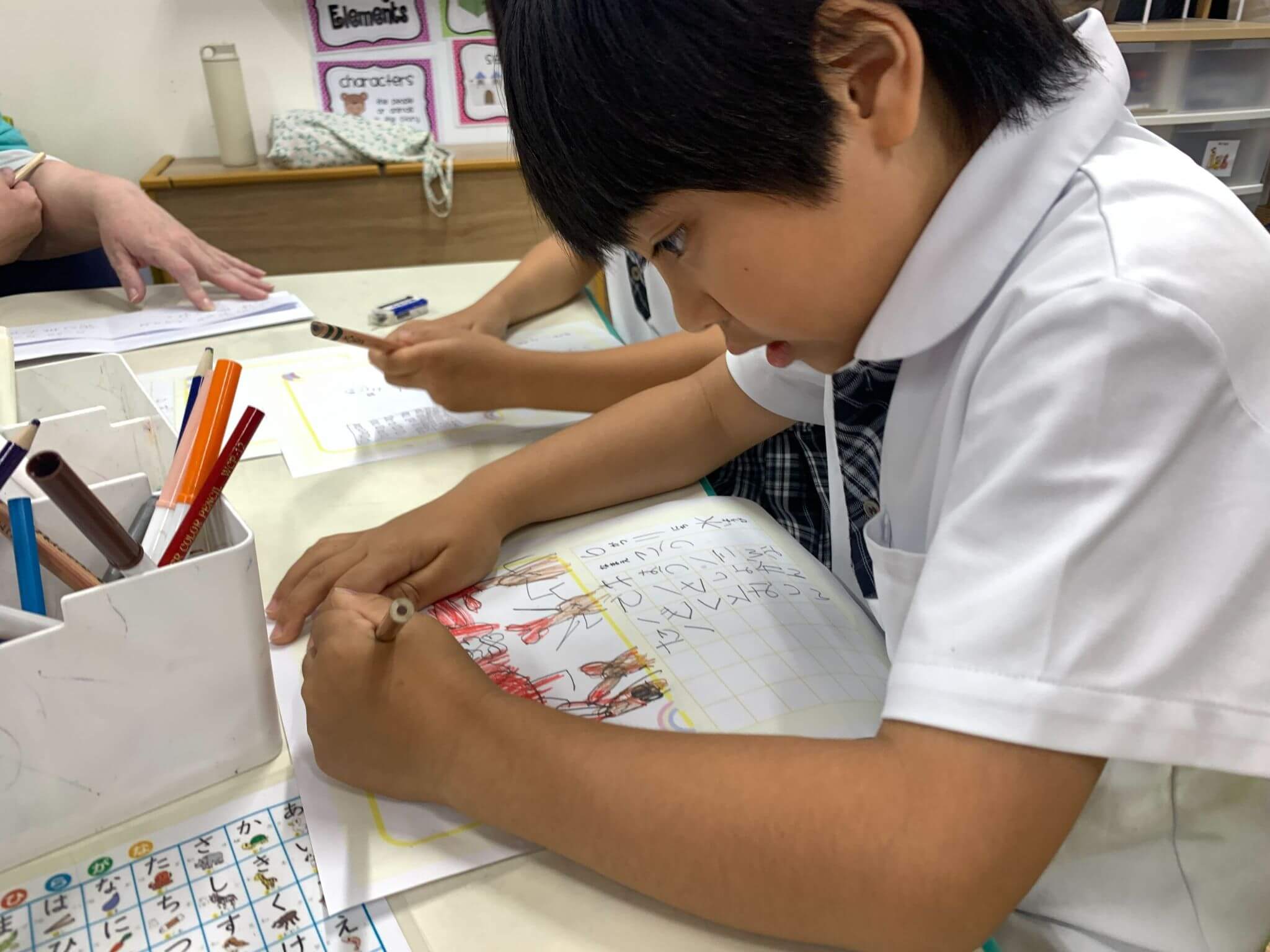

それぞれの芸術が持つ文化的な意味を考察し、自分なりの解釈を行った後、次の焦点は「物語」へと移りました。物語は私たちの中に存在しており、個人の物語はアイデンティティを形づくり、そこから表現も生まれます。SkyクラスAの子供たちは、物語の要素を探究することで自分らしさを表現してきました。物語を構成する要素を一つひとつ分解し、ブロックを積み上げるように自分自身で作り出す機会を設け、その過程を楽しんでいます。

ただ芸術表現の学びを終えるのではなく、それを創造のきっかけとし、子供たちが自分の物語の要素を形づくるヒントにしました。国際バカロレア(IB)の学びが大切にしている「教科と現実世界のつながり(Concept of Connection)」の精神に基づき、子供たちには、学んだ芸術表現と自分の物語をつなげるよう促しました。それにより、より豊かで全体的な学びが実現しました。

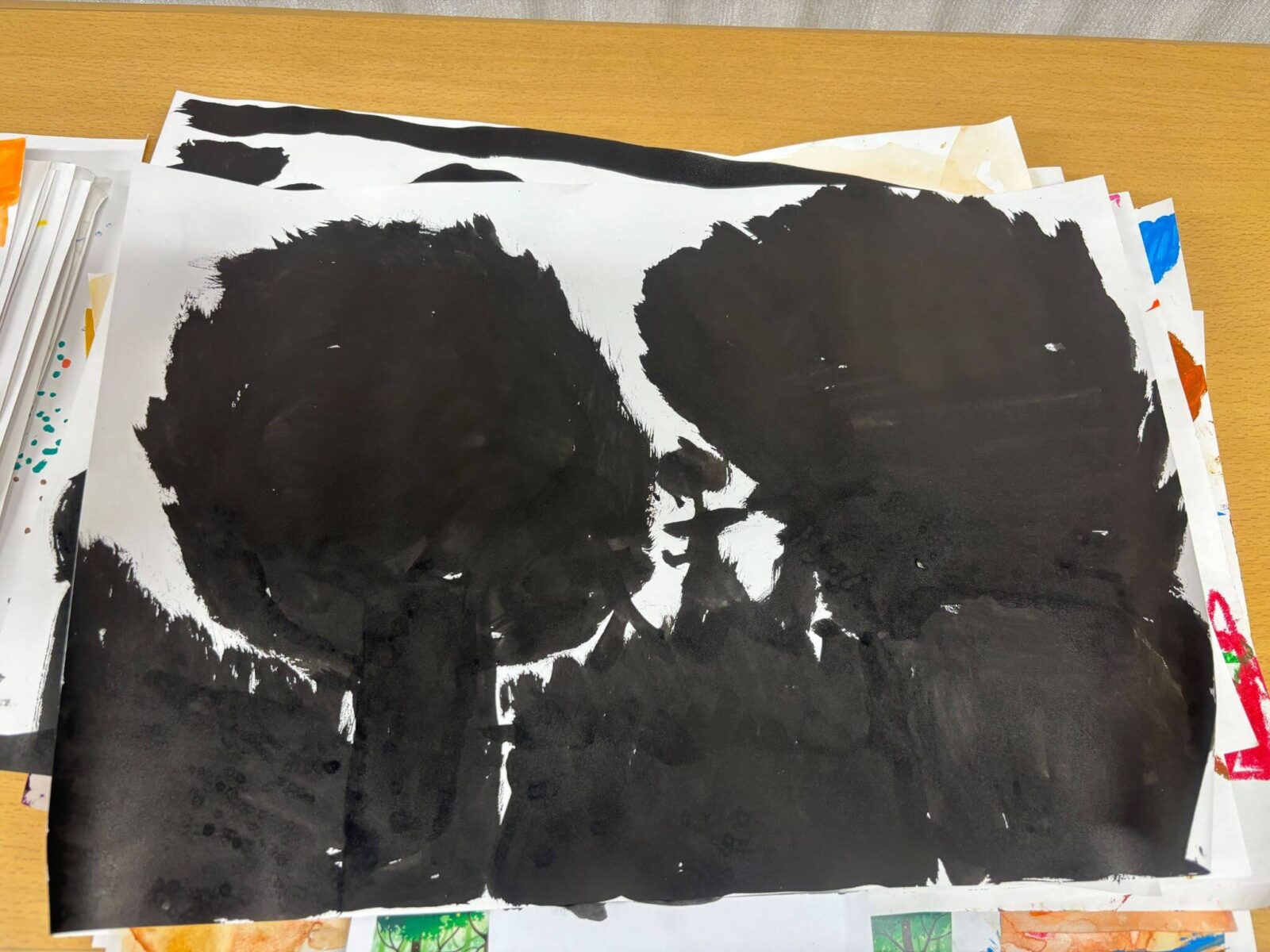

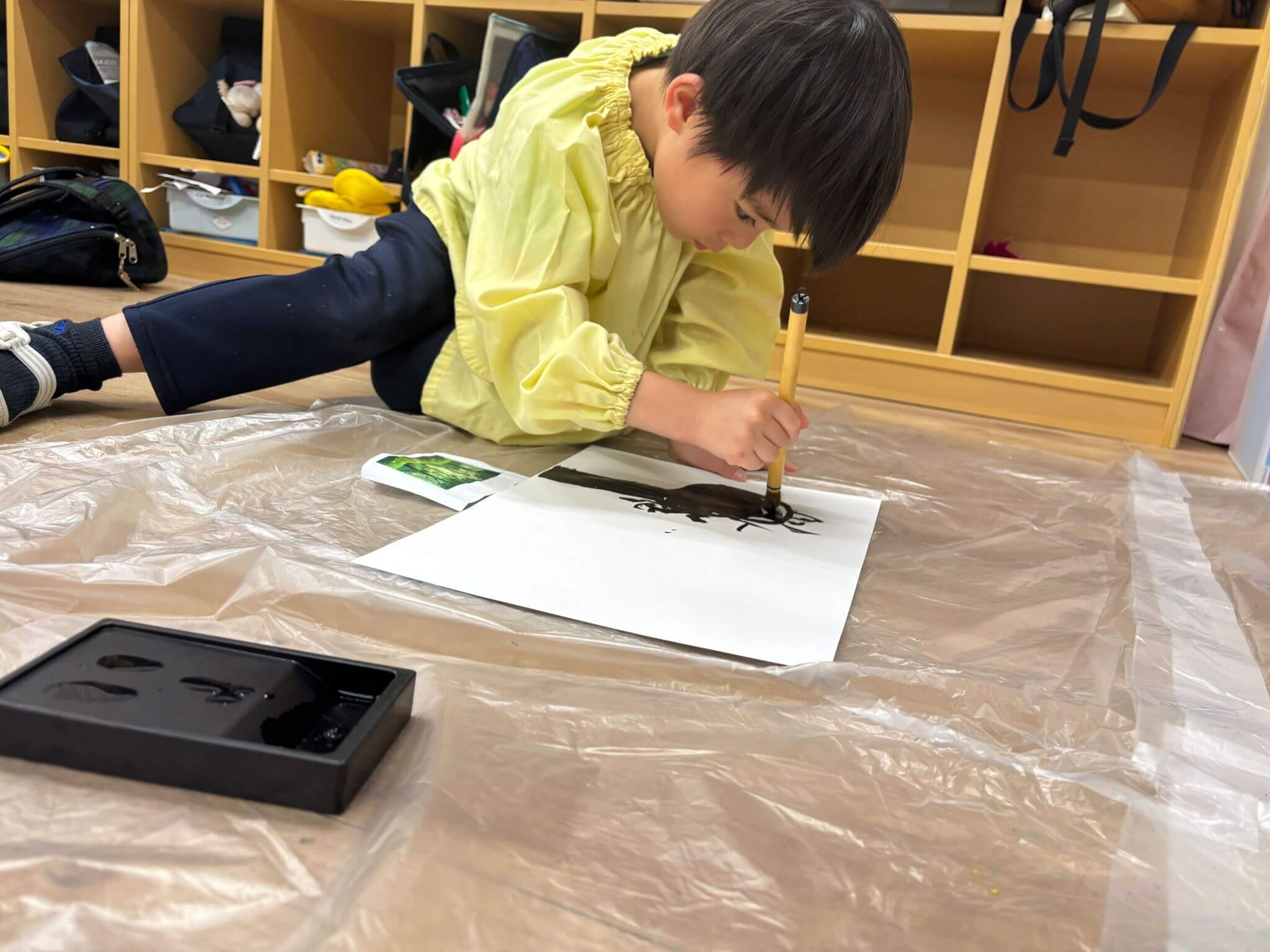

最後に、探究した芸術表現のスタイルを物語の要素に取り入れるよう子供たちに勧めました。たとえば、アレブリヘに着想を得たキャラクター、抽象芸術風の舞台設定、日本や中国の水墨画を思わせる影のある背景などです。こうしたつながりは子供たちの創造性を刺激するだけでなく、探究の流れ(lines of inquiry)をまたいで深い学びにつなげてくれました。

そして、これで終わりではありません!これから子供たちは、自分の物語をこれまでに学んできた舞台芸術の形を通して語り直していく予定です。どうぞ楽しみにしていてください!

物語と振り返りを通した学び

今月もあっという間に過ぎていきましたが、Sky Bクラスでは引き続き「私たちはどのように自分を表現するのか(How we express ourselves)」という探究の単元(UOI)に取り組んでいます。セントラルアイデア(central idea)である「人々はさまざまな媒体を通して自分の視点を表現する」を軸に、SkyクラスBの子供たちは物語がどのように生み出され、共有されていくのかをさらに深く学んでいます。

私たちは、物語を形づくる重要な要素――登場人物(character)、舞台(setting)、プロット(plot:問題と解決を含む)、タイトル(title)、作者(author)、イラストレーター(illustrator)――を振り返りながら学習を進めてきました。子供たちは、さまざまな活動やディスカッション、創作的な課題を通じて、自分たちの物語をつくりながら、物語を生き生きとさせる要素についての理解を深めています。

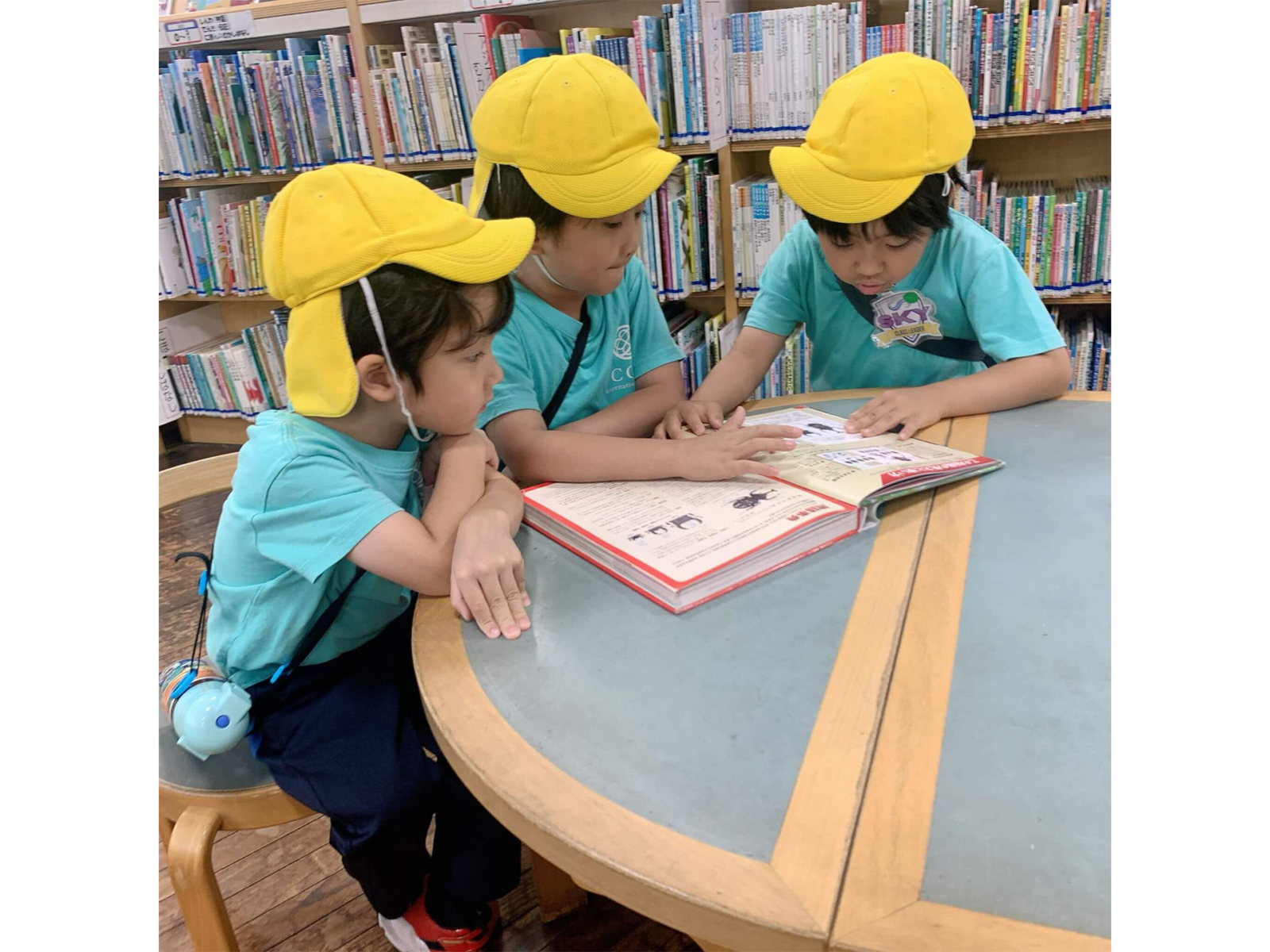

学びの一環として、私たちは探究の流れ(lines of inquiry)である「創造芸術」「国際的な視点」「物語」を掘り下げてきました。物語の語り方や、それが世界とどのように共有されているかをより理解するために、SkyクラスBは横浜市中央図書館を訪れるという特別な機会を持ちました。

この図書館見学に向けて、子供たちは次のような考え深い質問をしていました。

- 「どうして人は図書館に行くの?」

- 「どうして図書館では静かにしなければならないの?」

- 「どうして図書館が必要なの?」

見学当日、子供たちは好奇心と驚きにあふれ、棚を巡りながら絵本や物語の本、多言語の本、動物や自然などに関する本を手に取って楽しみました。この経験は、学びと現実世界をつなげるものであり、物語がどのように収集・共有・保存されているのかを理解するきっかけになりました。

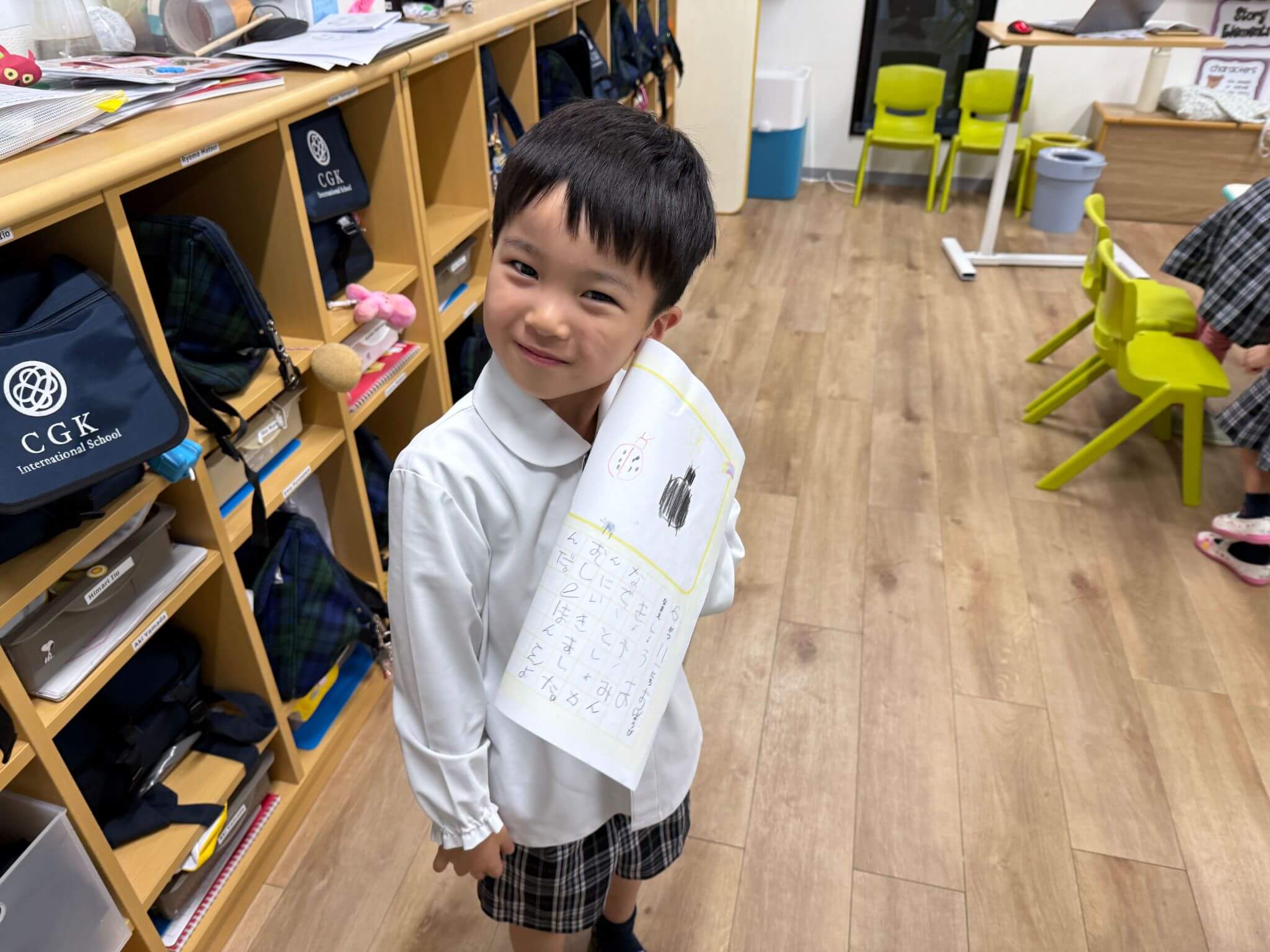

クラスに戻ってからは、図書館での体験を振り返り、質問をディスカッションを通して再考し、感じたことを共有しました。さらにSky Bクラスでは、子供たちが最も楽しかったことを絵や文章にまとめ、それらを「クラスの振り返りブック」として一冊にしました。この特別なプロジェクトは、学びを記録し、家族や友達と体験を共有するためのものです。

Sky Bクラスの子供たちは、一緒に本をつくり上げることに誇りを感じていました。それは、物語が言葉だけでなく、絵やアイデア、個人的な経験を通じても語られるのだということを示しています。これからも子供たちはストーリーテラーでありクリエイターとしての旅を続け、一つひとつの物語を通して、自分たちの声を世界に届けていきます。

ちがいを知ることは、世界を広げること

今月のSkyクラスでは、「多様性」や「LGBTQ+」について考える、特別な学びの時間を持ちました。

子どもたちはこれまでも、「他者の視点」や「ちがい」について考えるレッスンに取り組んできました。今回は実際に、トランスジェンダーのアーティストであり保育士としても活躍されているJunさんを特別ゲストとしてお招きし、さまざまな経験を持つ大人とふれあうことで、さらに理解を深める貴重な機会となりました。

お話の中では「自分とちがう人がいるってどういうこと?」という問いかけを通して、子どもたちはそれぞれの中にある価値観と向き合いながら、考えを深めていきました。

子どもたちは興味津々で、「こころとからだが違うってどんな気持ち?」「女の子から男の子に変わるのに大変だった?」「家族やお友だちは何て言ってた?」

といった、素直でまっすぐな質問をたくさん投げかけていました。

また、「どんな人でも応援したい!どうやったら応援できるかな?」「レインボーフラッグって、みんなが安心できるしるしなんだよね」という声も聞かれ、相手の立場に立って考える力が育まれていることを感じました。

別の日の読み聞かせで紹介した絵本『RED(レッド)』の内容を思い出し、「青色なのに“レッド”って名前をつけられたクレヨンのお話だよ。まわりに“あなたは赤だ”って言われてつらかったんだよね」 と話してくれた子どももいました。周りの子たちもその言葉にうなずきながら、自分らしくいることの大切さや、周囲から理解されないつらさについて考えるきっかけになっていました。

こうした学びは、SDGsの目標「ジェンダー平等を実現しよう」「人や国の不平等をなくそう」にもつながっています。

「ちがい」は間違いではなく、個性です。その違いに幼少期から気づき、認め合い、優しさをもって関わる力は、これからの社会を生きていく子どもたちにとってとても大切なものです。

今後もCGKでは日々の保育やカリキュラムを通して、多様な価値観にふれながら、自分も相手も大切にできる心を育てていきたいと考えています。

Ms. Maya

Mountain

(4歳児)

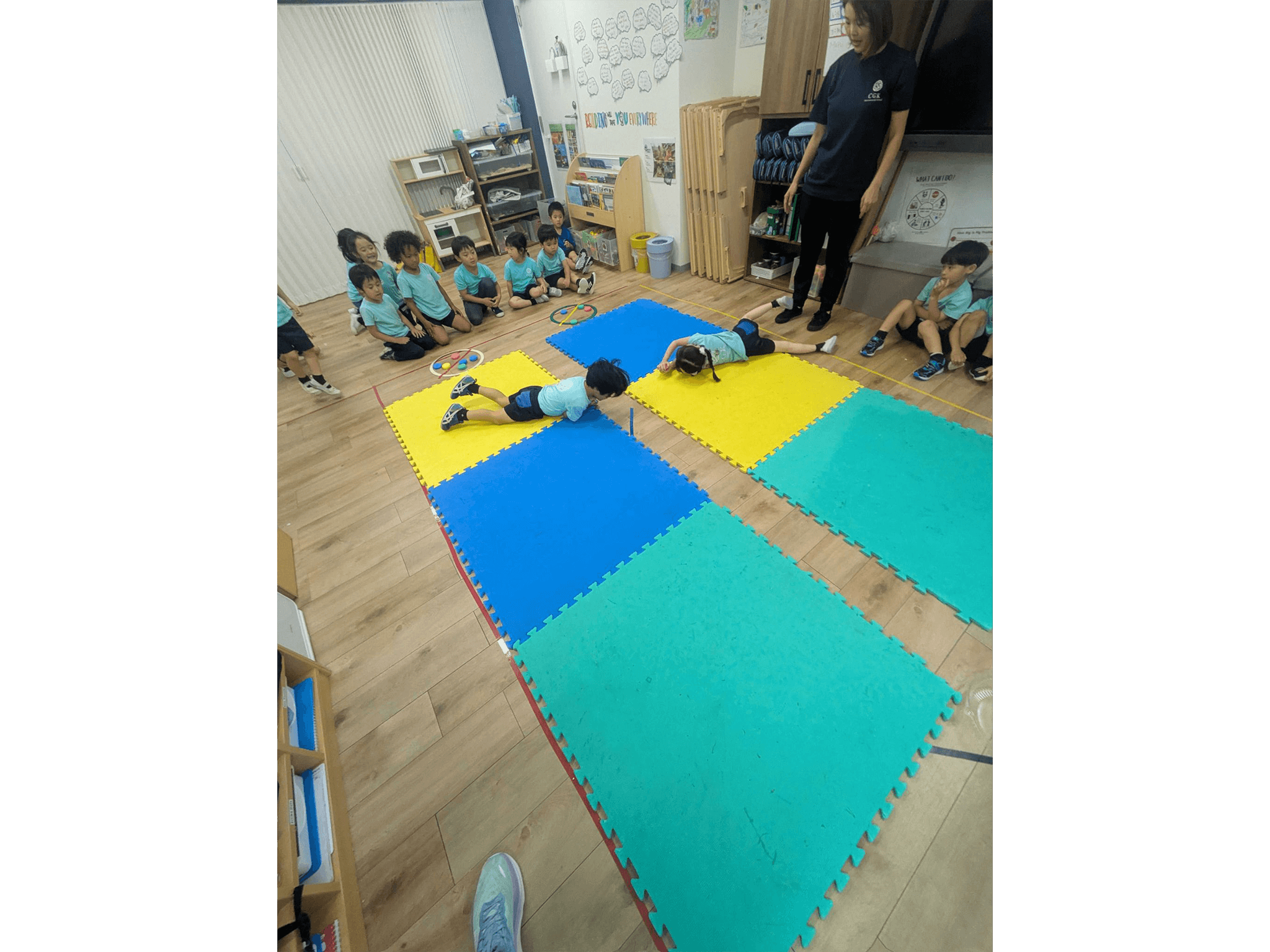

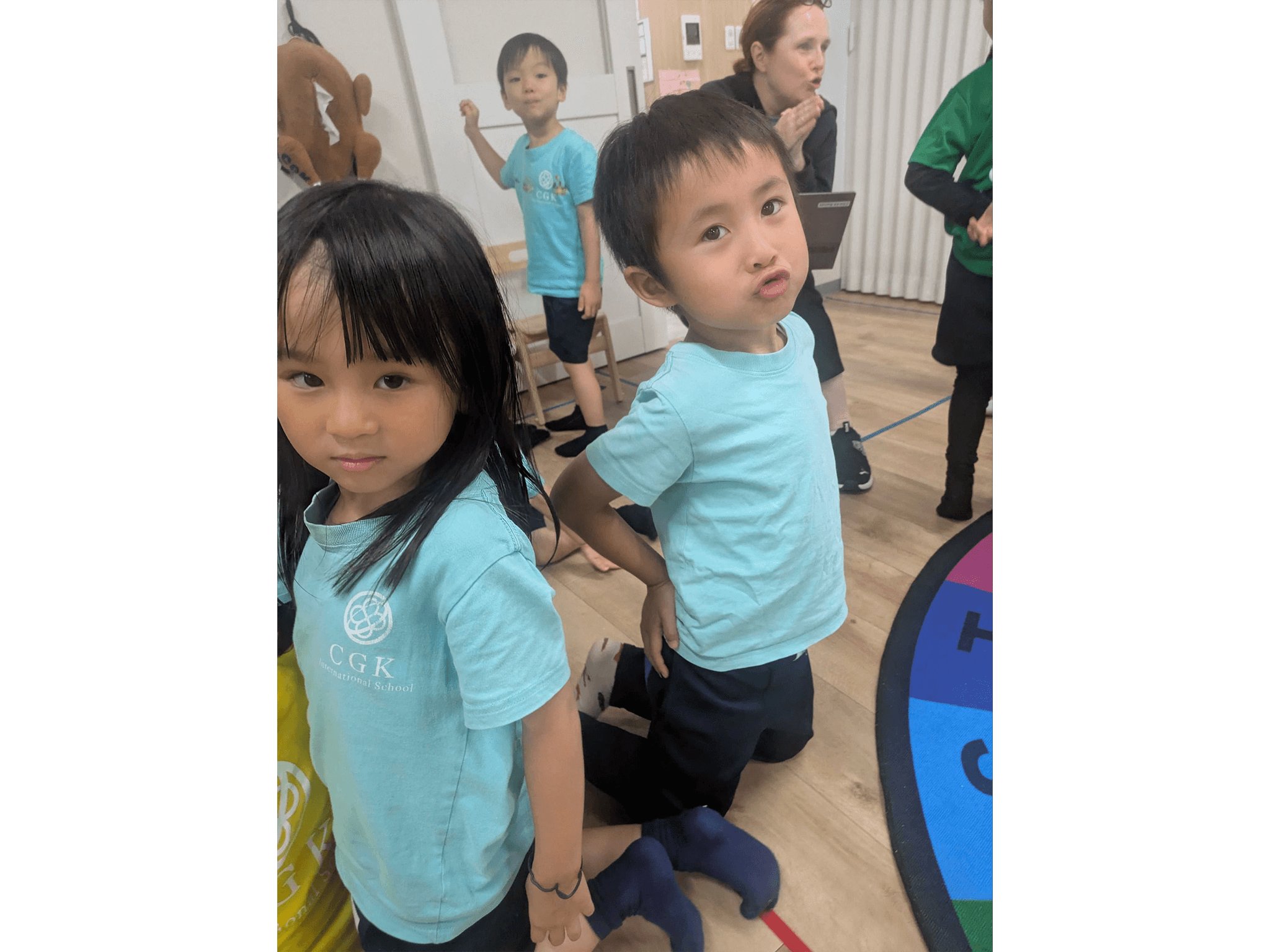

元気な体、元気な心

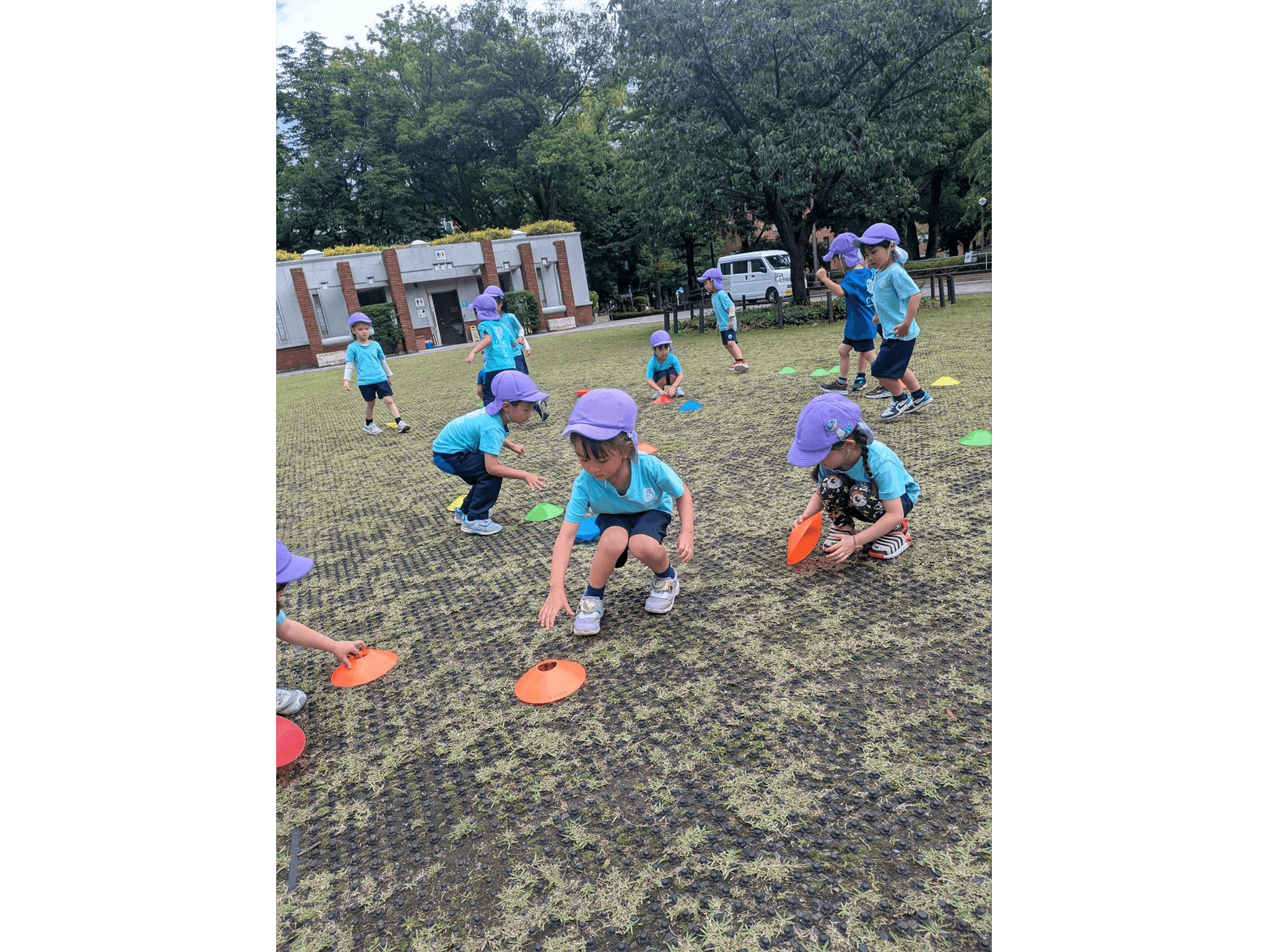

梅雨入りが早く、その後は暑い夏日が続き、健康を保つことが難しい季節となりました。Mountainクラスでは、外遊びや水泳、体育(P.E.)を通して、子供たちが体を動かす機会をたくさんつくっています!

幼児期の体育(P.E.)は、子供の全人的な発達を支えるうえで大切な役割を果たします。この時期において「動き」は、子供が環境を探究し、基礎的な運動能力を身につけるための最も自然で効果的な方法の一つです。ガイド付きの身体活動を通して、子供たちはバランス、協調性、空間認識を育み、これらは生涯にわたる身体的健康や学びの基盤となります。定期的に体を動かすことで、子供たちはエネルギーをコントロールし、健全な生活習慣を築き、自分の体に対する自信を高めることができます。

また、体育の時間は社会性や情緒面の成長にとっても重要な機会です。授業では「チームとして一緒に遊ぶこと」に重点を置いています。これは、順番を守ること、ルールに従うこと、仲間を励ますこと、そして個人やグループの成果をともに喜ぶことを意味します。こうしたチームワークの初期体験は、共感、協力、効果的なコミュニケーションといった生涯にわたるスキルの土台となります。

前回の探究の単元(Unit of Inquiry: UOI)「私たちは誰なのか(Who we are)」を終えた今も、Mountainクラスの子供たちは、体育の時間を通して、興奮や悔しさ、がっかりといった感情を適切にコントロールする方法を、安全で安心できる場で実践しています。チームゲームや協力型のチャレンジに参加することで、努力の大切さ、粘り強さ、前向きな姿勢の価値を理解し始めています。

私たちの目標は、体育を楽しく活発な時間にするだけでなく、子供たちが「優しい仲間」としてふるまい、人の話を聞き、集団の中で「居場所」を感じられる学びの場にすることです。

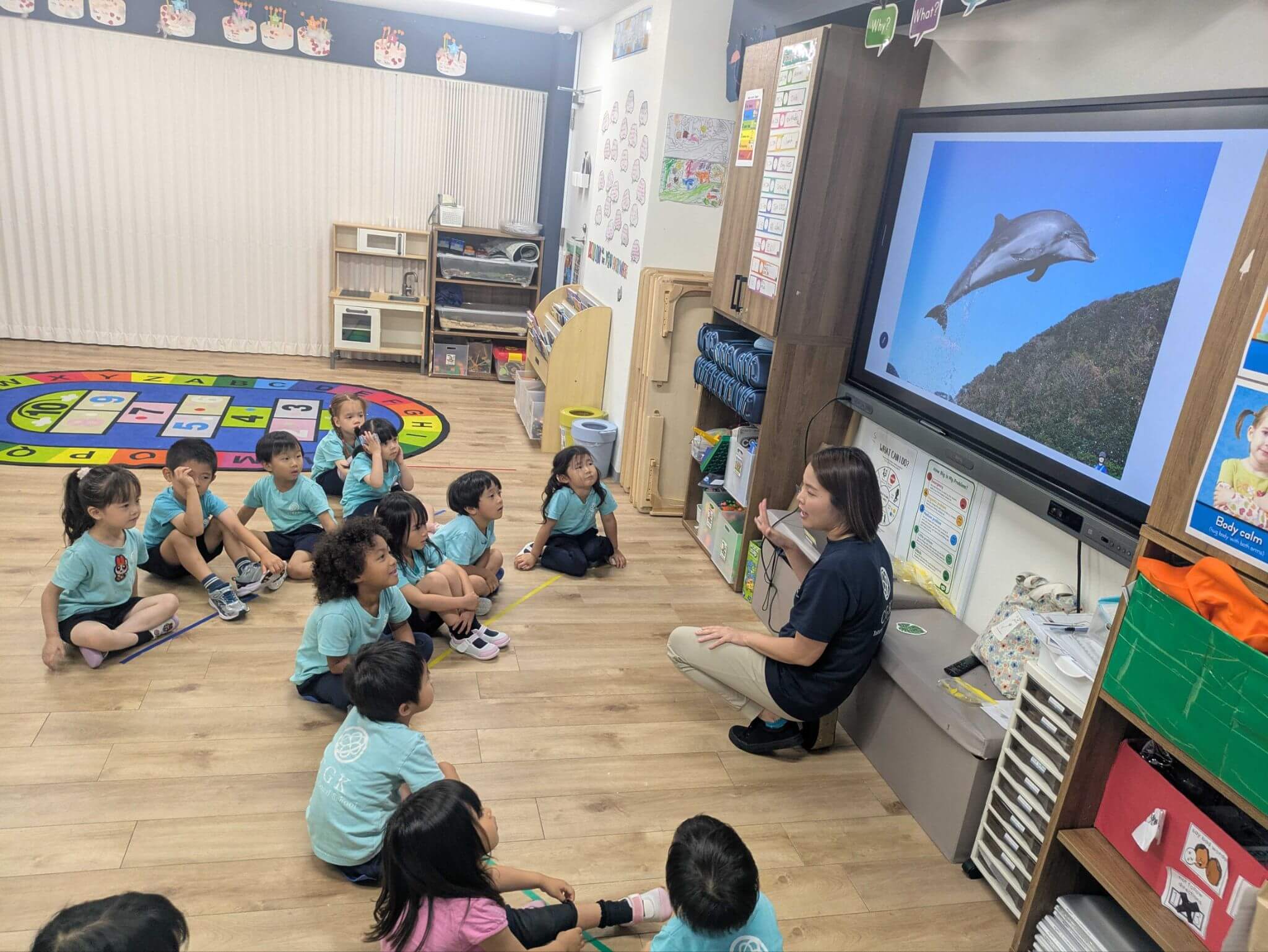

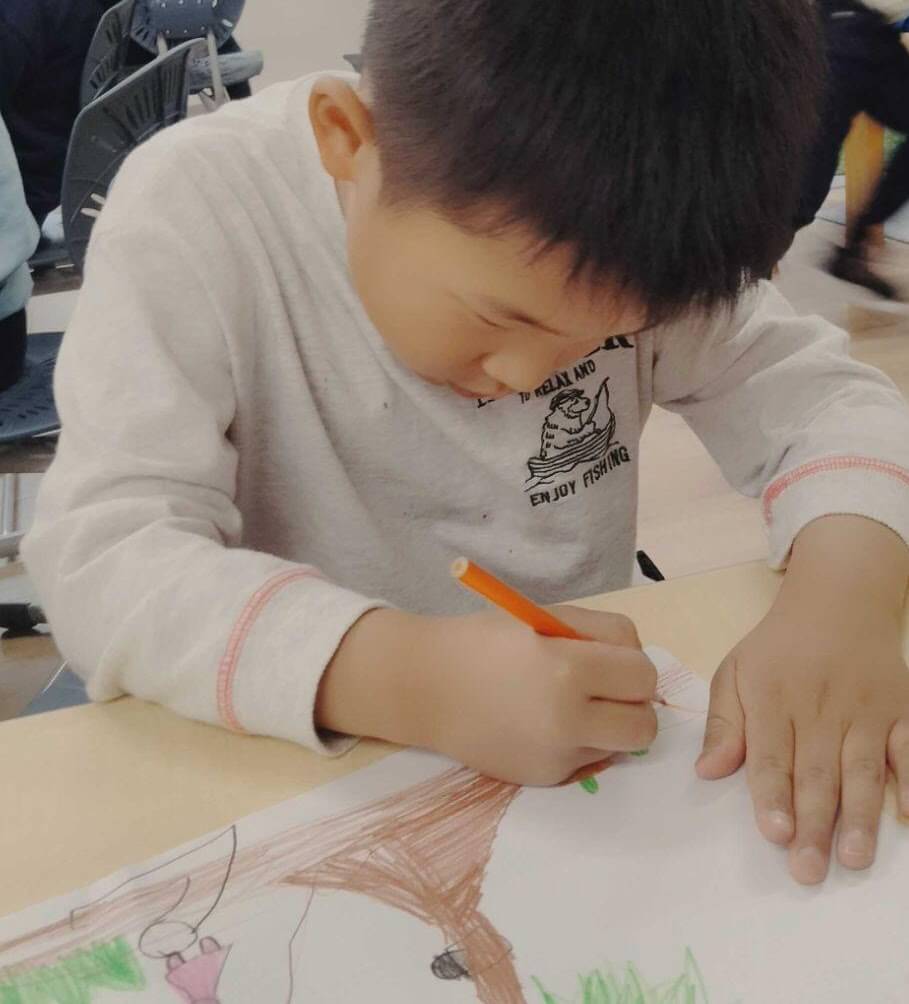

生き物とつながる子どもたちの学び

6月から、新しいUOI『Sharing the Planet(この地球を共有するということ)』が始まりました。

Mountainクラスでは現在、動物や植物、そしてそれらが暮らす生息地について探究しています。「どんな場所にどんな生き物が住んでいるの?」「どうしてそこに住んでいるの?」「植物と動物はどう違うの?」「それぞれにどんな特徴や役割があるの?」など、この一か月を通して、子どもたちはさまざまな視点から考え、学びを深めてきました。

活動の中では、子どもたちからもユニークな疑問がたくさん飛び出しています。「なんで動物は魚を骨ごと食べられるの?」「花や木は植物だけど、トマトは食べ物だから植物じゃなくて、ごはんじゃないの?」「ペンギンの赤ちゃんのふわふわの羽は、どうやって黒くツヤツヤの羽になるの?」など、興味津々の声が毎日教室に溢れています。

これからも、地球に暮らすさまざまな生き物たちがどのように関わり合って生きているのか、またその中で私たち人間の役割は何かを、一人ひとりの「なんで?」を大切にしながら楽しく学んでいきたいと思います。

Jungle A

(3歳児)

挑戦するってすごい!

-

-

Jungleクラスの子供たちは、この数か月で新しい環境に慣れ、友達とも仲良くなってきました。そして環境に安心感をもつにつれ、挑戦する気持ちも大きくなってきています。その一番の場面は、水泳の時間に表れています!

時には涙することもありましたが、Jungleクラスの子供たちは恐怖心を乗り越え、ときには文字通り頭から飛び込むように活動に挑戦し、自分自身にチャレンジするだけでなく、友達を応援する姿も見られました。

プールの外でも、あまり親しくなかった友達に声をかけてみたり、これまで「嫌い」と思っていた食べ物に挑戦してみたりと、新しい一歩を踏み出しています。

全体を通して、子供たちの挑戦する気持ちにとても感心しており、これらの経験がこれからも子供たちの成長につながり、視野を広げてくれることを願っています。

Jungleクラスの子供たち、本当によくがんばりました!

雨は好き?アジサイって何?

今月は「雨」をテーマに現在学んでいるUnitであるWho we are - 5 sences(五感)と関連させて、さまざまな角度から活動を行いました。

まず、「雨のかたちはどんなかたちかな?」という問いかけから始まり、子どもたちは雨の写真を見ながら「まる」「しかくじゃないよ」などと自由に意見を出し合っていました。「しずく」という新しい言葉にも触れ、形への理解を深めることができました。また、小雨・大雨・かみなりの音を聞き、「ぽつぽつ」「ざーざー」といった表現の違いも感じながら、降り方による音の違いにも気づくことができました。

その後の活動では、エッグシェイカーやさまざまな楽器を使って雨の音を再現する遊びを楽しみました。音を通して自然の現象を表現することで、感性や表現力を豊かに育てる機会となりました。さらに、スポイトを使って水のしずくが落ちる様子を観察するステーションでは、真剣なまなざしで水の動きに見入る姿が見られ、集中して取り組んでいました。

また、他の日には「梅雨」について話し合い、「雨が降ると地面はどうなる?」「水たまりを見つけたらどうする?」など、身近な雨の場面を思い浮かべながら、ことばや考えを共有しました。アジサイの写真を見た際には「きれい」「紫みたい」と、花の美しさに心を動かされる様子も見られました。

その気持ちを表現するために、アジサイの製作にも挑戦しました。Jungleクラスでは初めてのハサミにも挑戦し、チョキチョキと切る感覚を味わいながら、夢中になってたくさんの花を作っていました。

指先を使った細かい動きは、今後の日常生活の中でも必要となってくる力です。今後も遊びや製作を通して、楽しみながら自然と育んでいけるよう、さまざまな活動を取り入れていきたいと思います。

Jungle B

(3歳児)

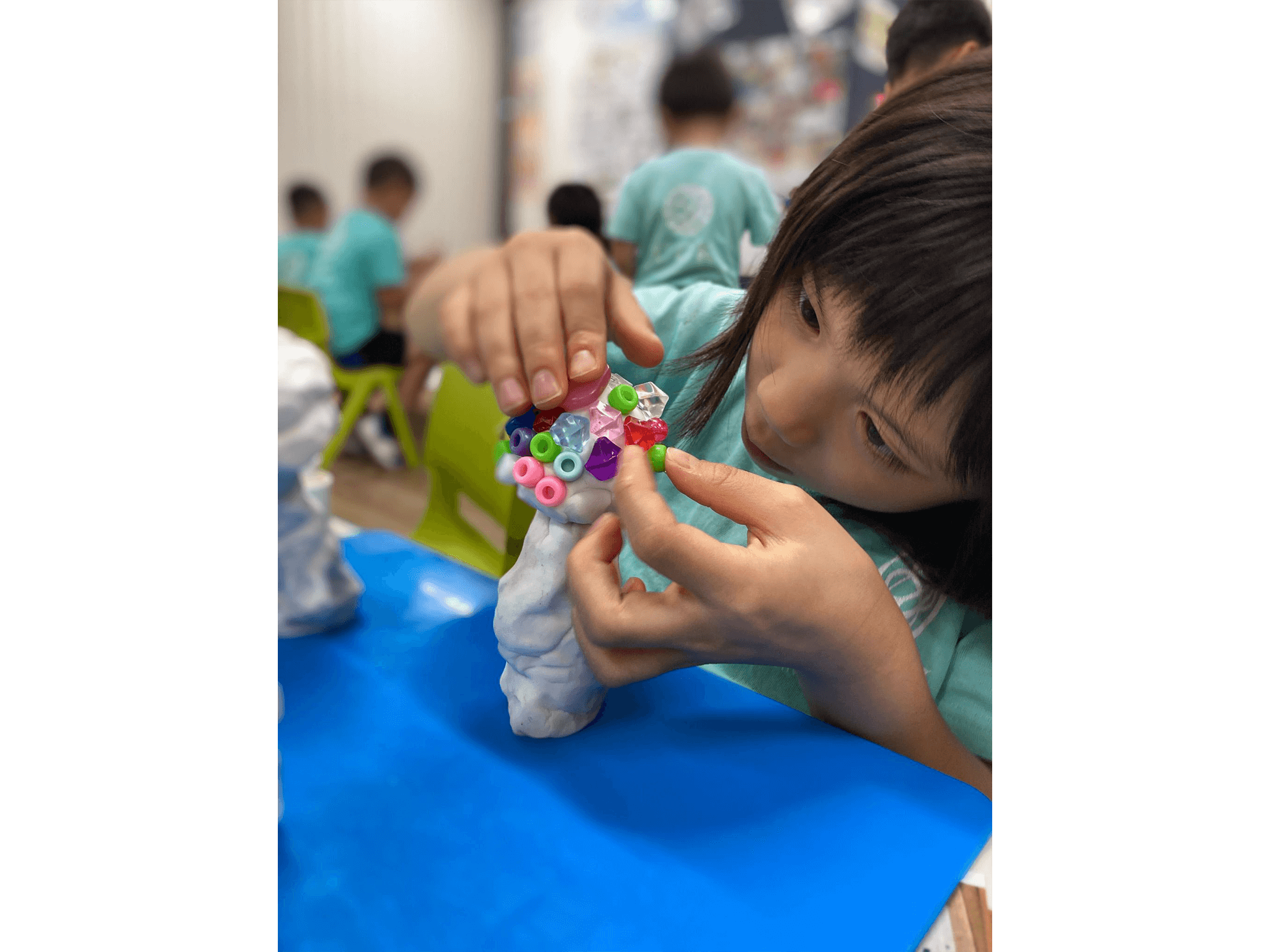

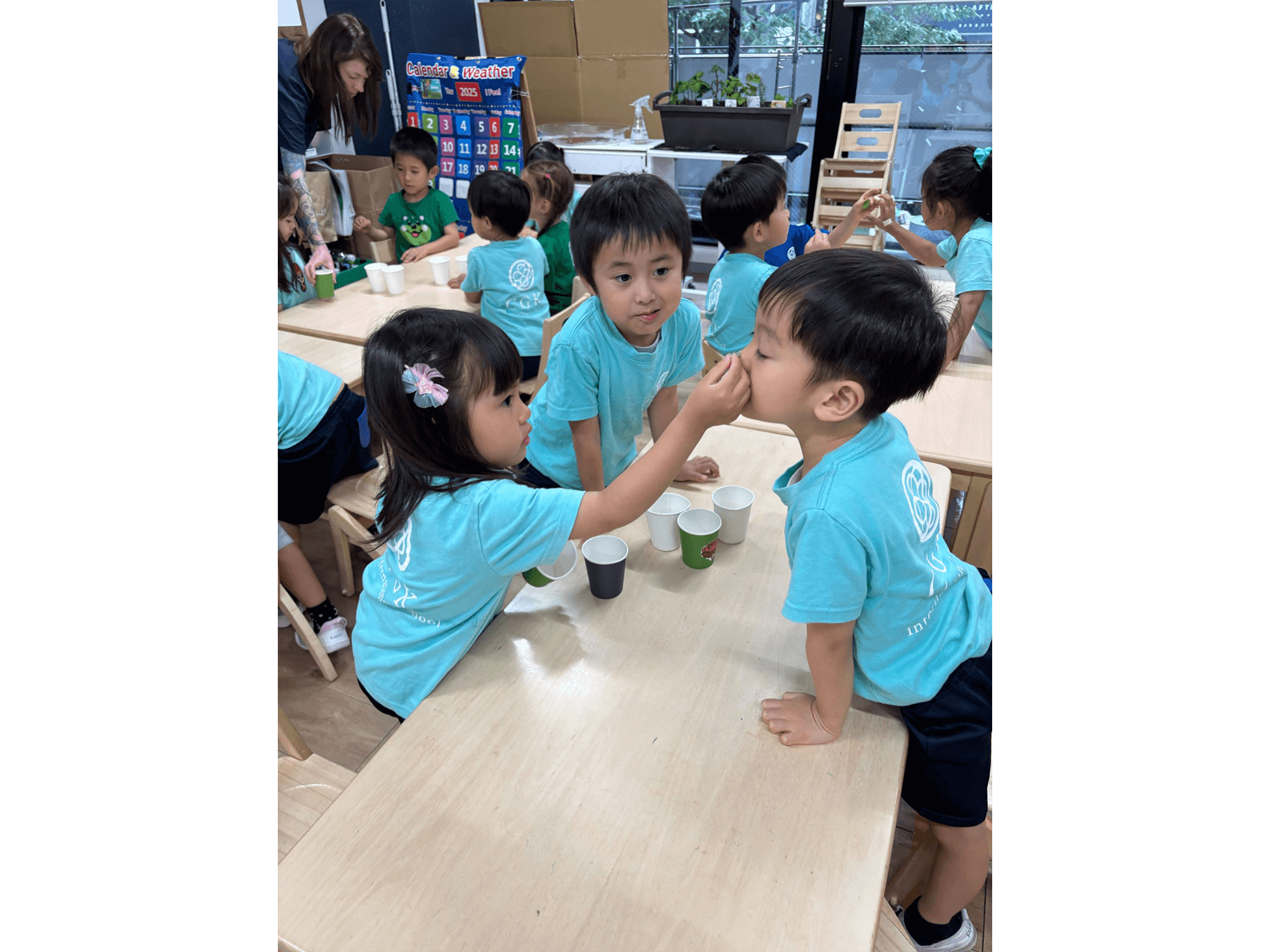

五感の学び

Jungle Bクラスの子供たちは、「私たちは誰なのか(Who We Are)」という探究の単元(UOI)を通して、自分たちの五感を使いながら身の回りの世界に向き合っています。この探究を通して、子供たちは自分自身についてだけでなく、環境とどのようにつながっているのかについても学んでいます。

視覚(Sight)では、帽子で目を覆ったままおもちゃで遊ぶという楽しい活動に取り組みました。これは目が見えない体験を疑似的に感じるもので、視覚の大切さや、相手の立場に立って考える「思いやり」を育むきっかけとなりました。

嗅覚(Smell)では、教室が探偵事務所に早変わり!スパイスや果物、花の香りをあてるゲームを行い、子供たちは香りの世界に興味津々でした。

聴覚(Hearing)では、動物の鳴き声を聞いてどの動物かを当てるゲームをしたり、自分たちで音楽を作ったりして楽しみました。耳を澄ませて聞く力を育てるだけでなく、動物への知識も広げることができました。

触覚(Touch)では、砂や水を使った感触遊びに取り組み、素材によって肌に感じる違いを学びました。

最後に味覚(Taste)では、「ランチ調査」を行い、いろいろな味を体験しながら「好き・嫌い」について話し合いました。

こうした体験的なアプローチを通じて、子供たちは五感の奥深さに気づくだけでなく、不思議さや発見の喜びを味わうことができました。これらの活動を通して、Jungle Bクラスは「自分とは誰か」「世界をどう感じるか」について、より深い理解を育んでいます。

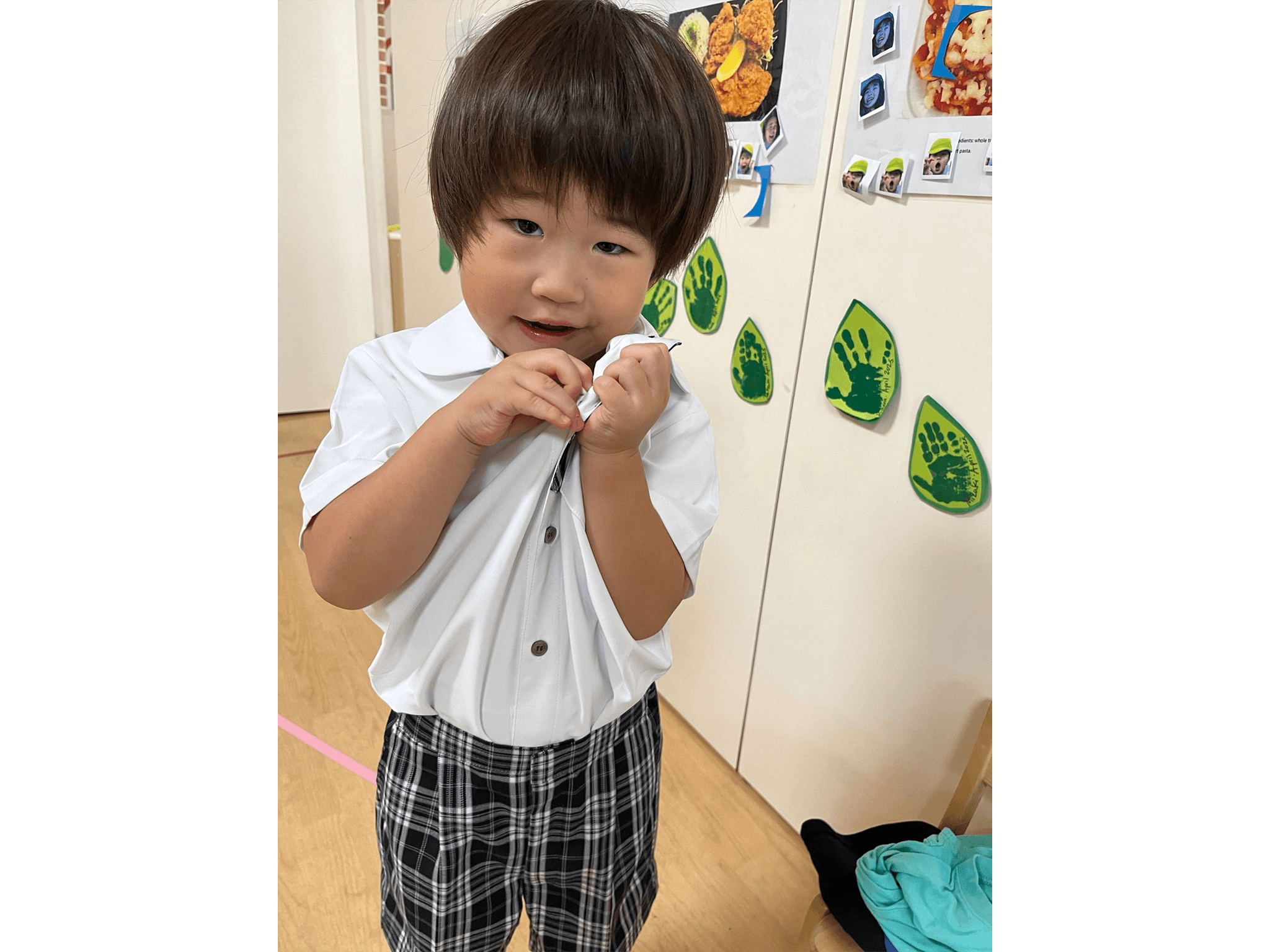

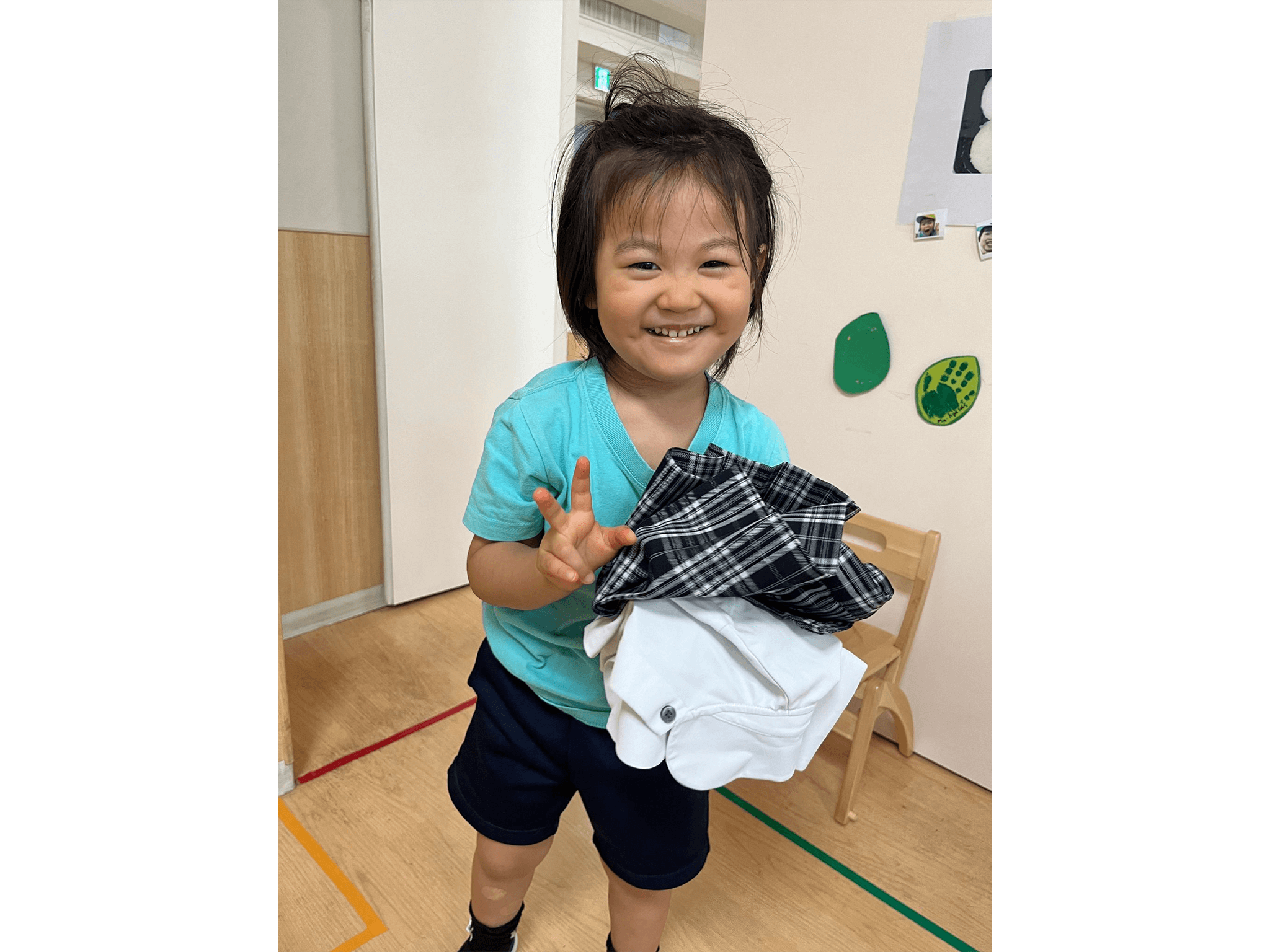

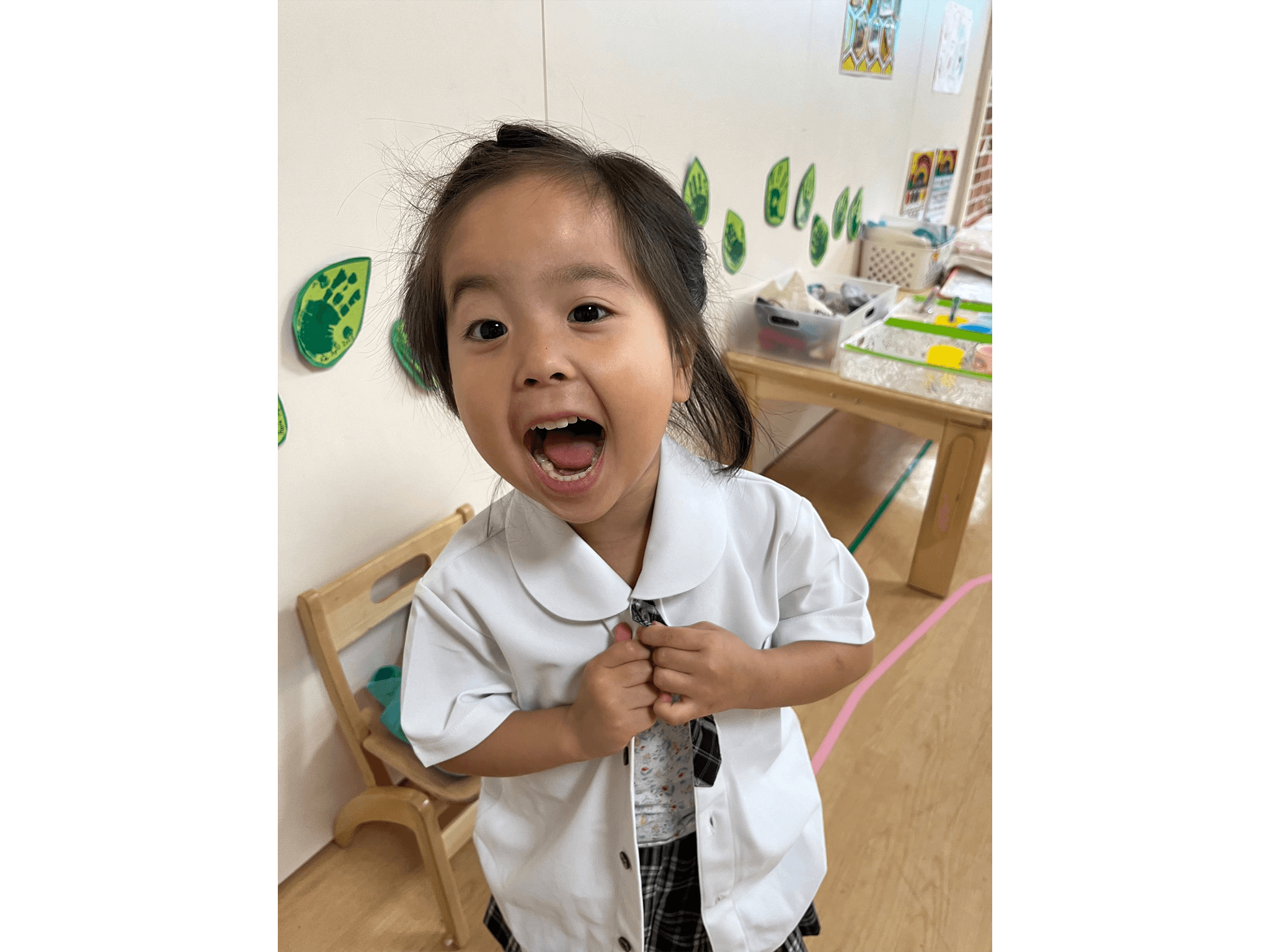

子どもたちの成長と季節の変化のなかで

今月から、週に一度の制服登校が始まりましたね。まだ少し大きめの制服を着て、少し照れながらも嬉しそうに登校する子どもたちの姿がとても微笑ましく感じられました。着替えはまだスムーズにはいきませんが、難しいボタンやフックにも一生懸命挑戦しようとする姿が見られています。 初めてのスイミングの際には、お着替えに時間がかかっていた子どもたちも、数回の経験を経て、少しずつ自分で準備ができるようになってきました。制服の着替えについても、同じように一人ひとりのペースに寄り添いながら、丁寧にサポートを続けていきたいと思っています。また、脱いだ服をたたむことや、ロッカーやかばんの中を自分で整理することなど、「自分の持ち物を自分で管理する力」を育むための声かけも大切にしています。日々のご家庭でのご協力にも、心より感謝申し上げます。今後とも引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。

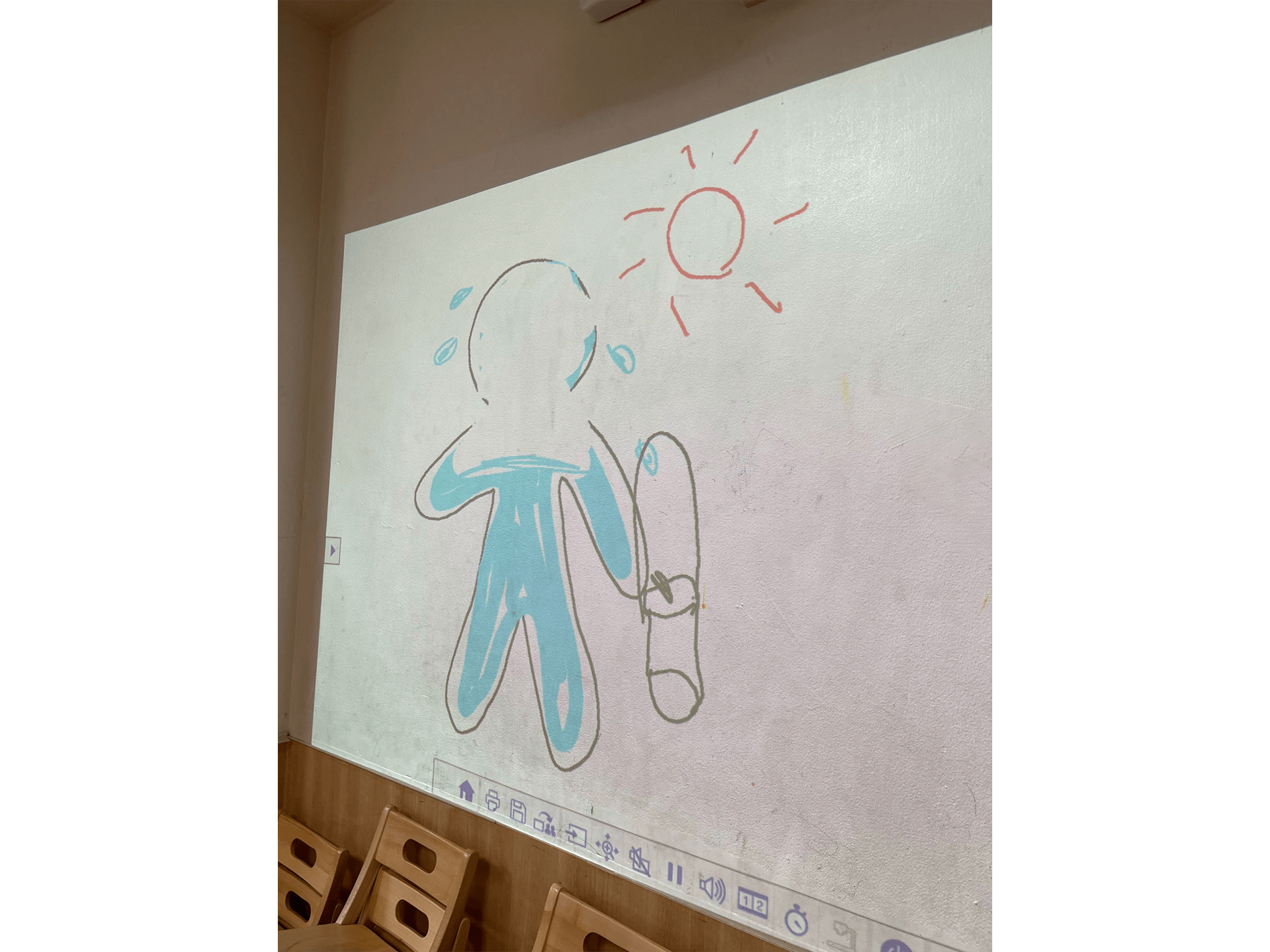

今月は、歯科健診・歯みがきレッスン・内科健診など、自分の身体や健康に目を向ける機会がたくさんありました。この年齢の子どもたちにとっては、目に見えない「体の中」を想像して理解するのは少し難しい部分もありますが、絵本やイラストなど視覚的な教材を活用することで、「検診では何をするのか」「なぜそれが大切なのか」「健康でいるためにどんなことができるのか」といった内容を、子どもたちなりに理解し、自分の言葉で意見をシェアしてくれる様子が見られました。

今年の梅雨は、雨が少なく暑い日が続いており、気温の変化も激しく、体調管理が難しい時期となっています。クラスでは、子どもたちが自ら進んで水分補給ができるよう、「体の中にある水分」についてイラストを見せながらお話をしています。「体の中の水分が汗などで減ってしまうと元気がでなくなってしまうから、お水を飲んで元気になろうね」と伝えると、子どもたちもよく理解してくれ、最近では「もう体の中に半分しかお水がないから、飲んで元気になる!」と自分から水分補給する姿が増えてきました。これからさらに暑くなっていきますが、子どもたちが元気に過ごせるよう、活動や環境を工夫しながら楽しく過ごしていきたいと思います。

Ocean

(2歳児)

表現を探究しよう:Oceanクラスのカラフルな学びの旅

最近行われた健診に向けて、Oceanクラスでは「私たちは誰なのか(Who We Are)」という探究の単元(Unit of Inquiry: UOI)の中で、「私たちのからだ(Our Body)」という探究の流れ(line of inquiry)を学んできました。お医者さんや歯医者さん、そして自分の体を大切にするいろいろな方法について学ぶ、とてもよい機会となりました。

最初に取り組んだのは、『Go Away, Big Green Monster!』という絵本の読み聞かせです。インタラクティブで楽しい絵本を通して、顔のさまざまなパーツの名前を学びました。また、“Go away!” や “Come back!” といったフレーズにも触れ、英語の練習になるだけでなく、少し自信を持つことにもつながりました。

次に学んだのは「お医者さんは何をするのか」です。“Doctor, Doctor” という歌を歌いながら診察ごっこを楽しみ、「Mami先生」「Yukiko先生」「Heather先生」のお医者さんになりきった先生たちに診てもらいました。耳や口、心臓を、本物の道具やおもちゃの道具を使って診てもらい、子供たちはとても勇敢に取り組んでいました。「病院は思ったほど怖くないんだ!」と話してくれた子もいました。

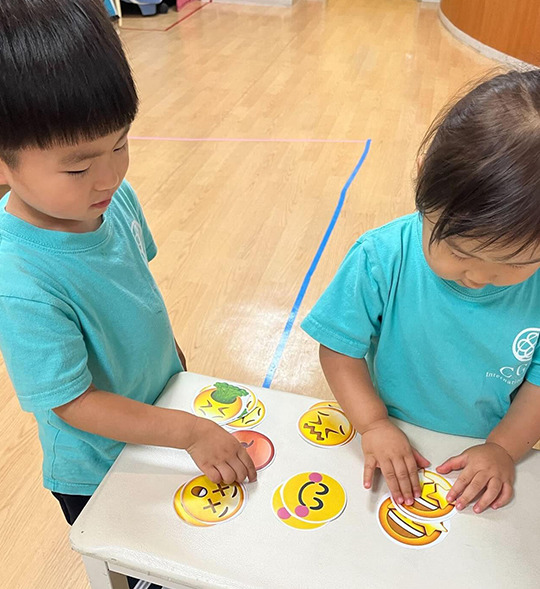

そうして準備を整えたうえで、いよいよ関内校(CGK Kannai Campus)で本番の健康診断を受けました。子供たちはバスに乗り、順番を守って待ち、落ち着いてお医者さんに診てもらいました。少し緊張している子もいましたが、全員がとても立派に取り組むことができました!その後、絵文字を使って自分の気持ちを振り返りました。同じ体験をしても、人によって感じ方が違うということを実感する時間になりました。

学びはそれだけではありません。歯のケアについても探究しました。なぜ歯みがきが大切なのかを考え、「汚れた歯」の紙を作って実際にきれいにみがく練習をしました。さらに、自分専用の歯ブラシクラフトを作ったり、人形の歯をチェックして虫歯を探したりしました。

健康診断と同じように、気持ちの振り返りも大切にしました。診察の前後で「今の気持ち」を絵文字で選び、写真を見返しながら「その時何があったのか」「気持ちがどう変わったのか」を話し合いました。日をまたいで気持ちを比べるのは簡単ではありませんでしたが、子供たちは真剣に取り組みました。前後で同じ気持ちだった子もいれば、変化に気づいた子もいました。最初は不安だったけれど「思ったほど怖くなかった!」と感じた子もいました。絵文字を使って気持ちを表現し、クラスでシェアする時間は、自己理解とコミュニケーションの大切な学びとなりました。子供たちが自分の気持ちを丁寧に表現する姿を、とても誇らしく思いました。

ぜひご家庭でも、このテーマについてお子さんとお話を続けてみてください。Oceanクラスの子供たちは、心も体も健康に過ごす方法をすばらしい形で学んでいます!🩺🪥💙

自分を信じてやってみよう!~Risk Takers~

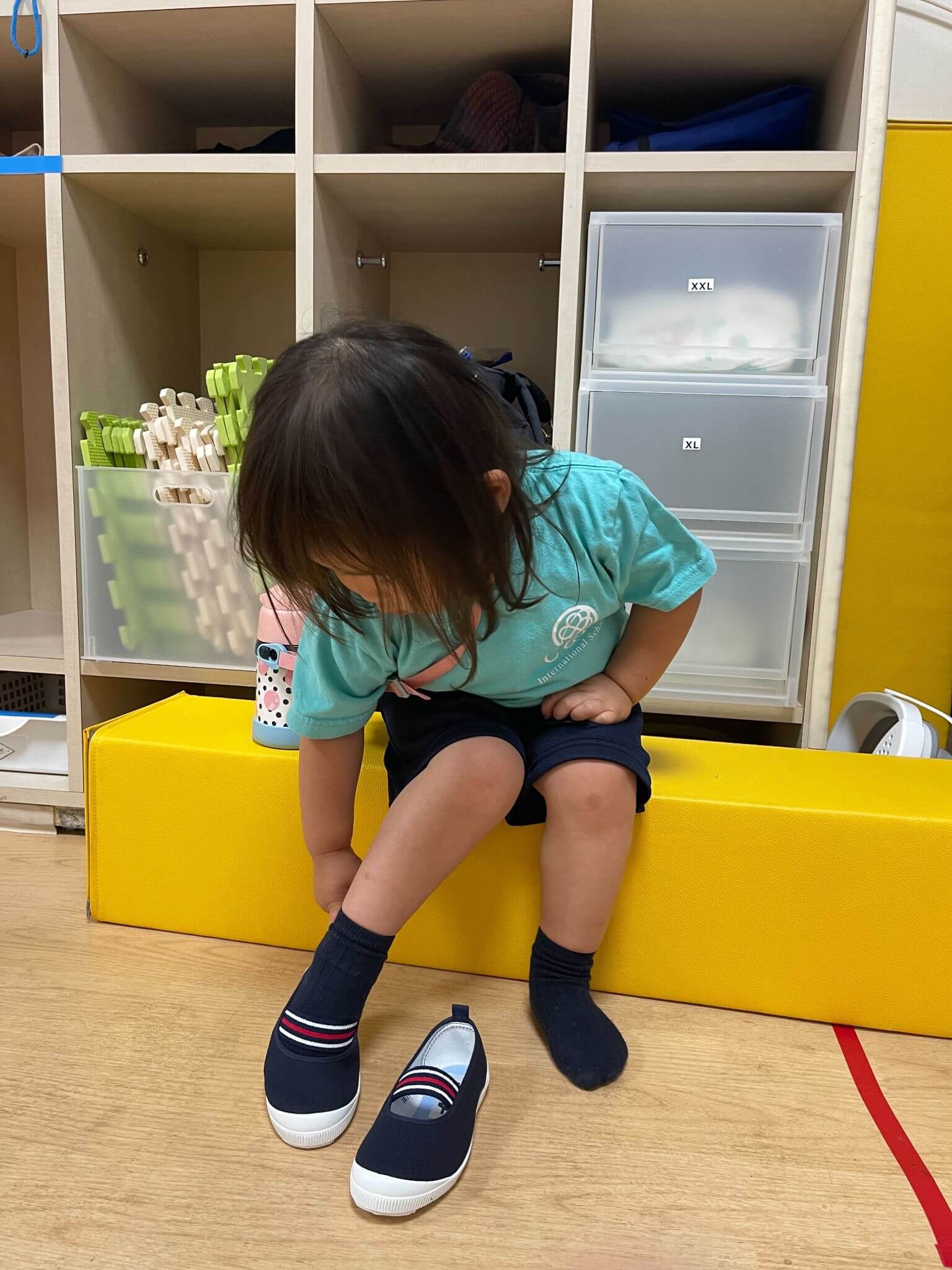

入学から早くも3か月が経とうとしています。色んなことに興味を示し始めているOceanクラスの子どもたちは、自分でやることの楽しみと、できた時の喜びを日々感じながら成長しています。これまでは先生たちに手伝ってもらっていたことも、進んで自分で取り組む様子が見られ、時には「自分で!」と意思表示をするようになりました。

靴下や靴、お洋服の着脱、スプーンやフォークを使っての食事、水筒の片付け、手洗いなど、自分でできることが徐々に増えてきました。お外に出かける準備では、帽子や水筒を自分で取りに行くなど、日々の生活の中での自立も進んでいます。また、先生の声かけだけで列に並べるようになってきたのも、大きな成長の一つです。

少し難しいことや、初めてのことにも、「やってみよう!」と前向きに取り組む姿勢は、IBの学習者像にもある「挑戦する人」に通じています。

私たちはそんな子どもたちのやる気と成長を支えるために、一人ひとりの発達段階やその日の気分をしっかり見極めながら、「必要な時に必要な分だけ」手助けすることを大切にしています。うまくいかない時や、気分が乗らない日もありますが、そのような時もすぐに手を出すのではなく、「手伝って」「Help please.」など、言葉で伝えることを促すようにしています。

言葉で気持ちを伝えることは2歳児にとって簡単ではありませんが、根気強く一貫した支援を続けることで、子どもたちは少しずつ「困ったら言葉で伝える」ことを学び、自分の気持ちを適切に伝えられるようになります。そうすることで、癇癪や大きな泣き声ではなく、言葉によるやりとりで周囲とつながる力が育まれていきます。子どもたち自身も「わかってもらえた」という安心感を得ながら、より意欲的に取り組めるようになります。

言葉での表現は時間のかかるプロセスですが、Oceanクラスの子どもたちは、今まさにその力を身につけつつあります。これからも、身の回りのことを自分でやってみる経験を大切にしながら、自立と心の成長を丁寧に支えていきたいと思います。

初等部・中等部

中等部からのご挨拶!

わくわく、ドキドキ、不安、緊張――。中等部という新しいステージを迎えるときにあふれる感情です。体は成長し、変化し、心も発達していきます。もっと自立したい、仲間とつながりたい、目的を見つけたいという強い欲求が芽生える一方で、周囲からのサポートや導きもまだ必要とする――誰にとってもこの時期は大きな変化の時なのです。

私たちは4月の開校以来、思いやりがあり個性豊かな11人の6年生と7年生を中等部に迎えることができ、とても誇らしく思っています。異なる環境や背景、価値観を持つ仲間たちが集まり、クラスの文化を築き、友情を深め、それぞれの個性や教科ごとの学びのスタイルを知っていく過程は、やりがいがあり、時に挑戦的でもある貴重な経験となっています。

CGKの新しい中等部が開設されてからの3か月には、たくさんのハイライトがありました!

4月にはスプリングピクニックで活動をスタートしました。生徒たちが自ら選んだゲームをリードし、お互いの家族とも交流し、CGKコミュニティ全体で楽しい時間を共有することができました。

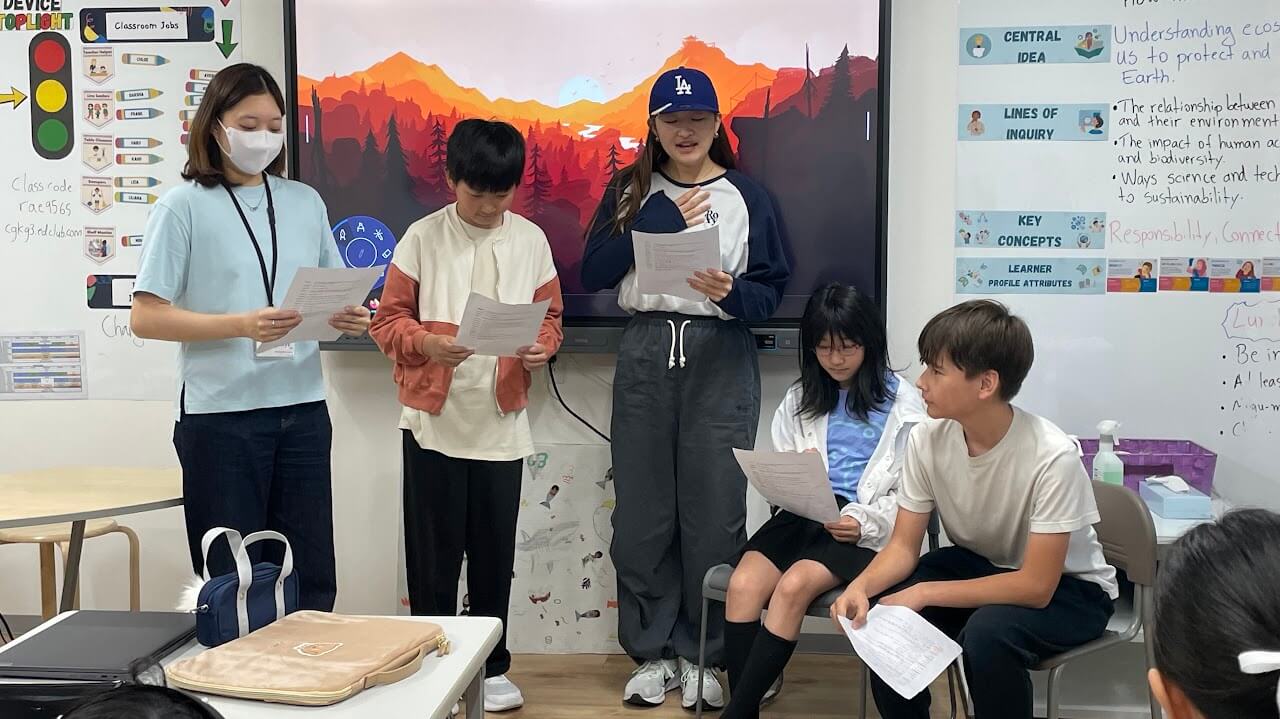

5月の中旬には「リテラシーウィーク」を開催し、読書活動を通してリテラシーを育みました。中等部の生徒たちはリーダーシップを発揮し、3年生にはリーダーズシアターを披露し、1年生や2年生には小グループでストーリータイムを行いました。選んだ本や取り組み方に子供たちの熱意があふれ、チームワークも素晴らしかったです。

6月の「日本文化デー」では、生徒たちが出店を担当し、“和菓子をねらえ”というゲームを企画しました。アイデアを出し合い、ルールを考え、協力しながらリーダーシップを発揮して成功に導く姿はとても頼もしかったです。

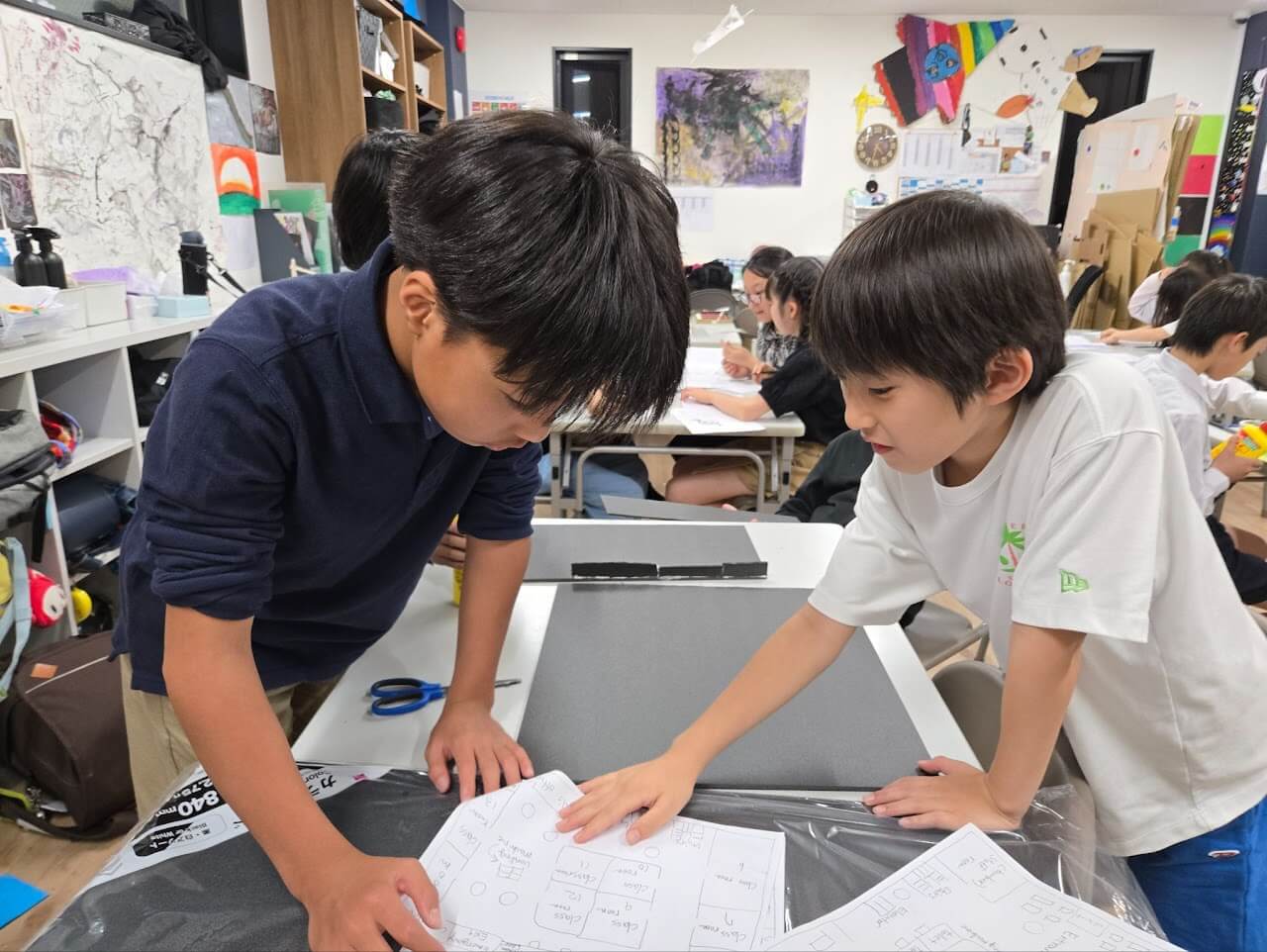

これまでに行った活動や学びの一部をご紹介します。

理科 (Science)

仮説、データ収集、実験、結論のプロセスを、自分たちでゲームを作る活動を通して探究しました。現在は「運動のミニモデル」を作りながら、物理の世界を科学的な思考で探っています。

演劇 (Theater)

自分たちでセリフを作って演じたり、「Story, story, die」や「Sculptor and statue」といった即興ゲームを楽しんでいます。

音楽 (Music)

協力して作曲に挑戦し、楽器の演奏経験がない子は新しい楽器に取り組み、経験のある子は仲間をサポートしています。「My Medicine」と「Classic」の合奏を練習し、素晴らしい仕上がりになってきています。

Individuals and Society

自己肯定感を高めるアクティビティや「逆インタビュー」を通じてアイデンティティについて探究し、未来の自分へのビデオメッセージで学びをまとめました。現在は「豊かな地域社会の条件」について探究し、リソースへのアクセスや住みやすさといった要素を調べ、自分の意見を論理的に伝える練習をしています。

英語言語と文学 (English Language and Literature)

小説『Wonder』を読み、登場人物の特徴、比喩表現、視点について学んでいます。これをもとに、自分のパーソナルナラティブの執筆につなげていきます。

数学 (Math)

フェルミ推定を通して「大きな問題を近似で簡単にする」という概念を学びました。現在は「1年間で自分がどれくらいの水を使うか」とその地球への影響についてプロジェクトを進めています。さらに分数・小数・百分率を、家計管理、割引、料理のレシピなどの実生活に即して学んでいます。

体育と健康 (Physical Health and Education)

自分たちでゲームを考案し、ルールを決め、みんなが楽しめるものにする活動を行っています。チームワークや協力する力を伸ばしています。

国語 (Japanese Language and Literature)

技術革新について調べ、国を一つ選んで研究・レポートを書きました。現在は『風の谷のナウシカ』を題材に、グローバリゼーションと持続可能性の概念について学んでいます。

言語習得 (Language Acquisition)

英語、日本語、スペイン語の学習に取り組んでいます。英語習得では、文法・読解・ライティング・会話力の基礎を固め、学習に必要なアカデミック言語の習得を目指しています。スペイン語は会話中心で、食べ物や音楽、文化など子供たちの興味に沿って進めています。日本語では広告作りを通じて「人にメッセージを伝える方法」を探究しています。

社会情緒学習 (Social Emotional Learning: SEL)

中等部は成長の大事な基盤となる時期のため、感情のコントロール、対立の解決、自分でコントロールできる範囲を考えるといったテーマに取り組んでいます。危機の時や日常の振り返りの場面で「SEC (Social Emotion Circle)」を行い、お互いを尊重し合いながら安心して気持ちを表現できる時間を設けています。

パッションプロジェクト (Passion Project)

生徒たちは自分の情熱を探究し、好きなテーマに取り組んでいます。フルコースメニューを考えたり、自分のダンスクラブを立ち上げたいと考えたり、それぞれの興味がユニークに表現されています。今学期の成果がとても楽しみです!

6年生と7年生の子供たちと共に過ごせることは本当に喜びです。この短い期間で見せてくれたエネルギー、好奇心、成長は心から感動的です。これからの1年、子供たちがさらに伸び、成長していく姿を楽しみにしています。

アフタースクール

どうやって自然の中で生き延びられる? - Aクラス

こんにちは、皆さん。

ここ数週間、Aクラスでは「どうやって自然の中で生き延びることができるのか?」という大きな問いをテーマにしたエキサイティングなプロジェクトに取り組んできました。このユニットは子供たちの好奇心や創造力を刺激し、素晴らしいチームワークを生み出しました!

まずは「survive(生き延びる)」と「wild(自然)」というキーワードを分解し、それぞれが知っていることを共有しながら、一緒に理解の土台を築きました。その後、ディスカッションや実践的な学びを通して、自然の中で生きるために必要な3つの要素を見つけ出しました。

- シェルター(避難所)

- きれいな水

- 火

それぞれをテーマにしたミニプロジェクトを進めました。子供たちはアイスキャンディーの棒や割り箸、グルーガンを使って自分だけのシェルターをデザインし、制作しました。次に、ペットボトルやコットン、ティッシュ、ビー玉などを材料に「手作りの浄水器」を作り、汚れた水をきれいにする仕組みを体験しながら「どうやって不純物を取り除き、水を安全に飲めるようにするのか」を学びました。

火については、マッチやライターを使わずにキャンプファイヤーを始める方法を探究しました。動画やリサーチを通じて、火口(tinder)、小枝(kindling)、薪(firewood)の役割や安全対策について理解を深め、学んだことを活かして「模型のたき火」を作りました。

最後に、子供たちは「サバイバル・シミュレーション・チャレンジ」に挑戦しました。チームごとに異なるアイテムが与えられ、極端な天候や野生動物との遭遇、救助の要請など、予期せぬシナリオが登場する中で「自然の中で3日間生き延びる」という課題に取り組みました。これまでの学びを応用し、クリティカルシンキングや創造的な協力を発揮する姿はとても印象的でした。

このプロジェクトを通じて、Aクラスの子供たちが見せてくれた努力と意欲をとても誇りに思います。近いうちに、この学びの旅を皆さんとシェアできるのを楽しみにしています!

Ms. Amy R.

Class A Teacher

CGKからのお知らせ

HP更新情報

「子供たちと一緒にできる支援活動」~横浜のホームレス支援に家族とCGKスタッフが参加~

◆現在参加者募集中の留学プログラム◆

- 一年中(週末もしくは長期休み中、日帰りもしくは1泊)

- 日本国内に住む外国人家庭でホームステイ体験ができる

- 締め切り: ご希望日程の約1ヶ月前まで

- 詳細/申込:OfficeのMayuまで

海外からの短期留学生受け入れ ~ホストファミリー募集~

-

-

CGKでは海外からの留学生を積極的に受け入れ、多文化共生を推進していきます。異なる文化や環境で育った生徒たちが交流し、助け合うことで、クラス全体に豊かな多様性がもたらされます。この多様な環境は、生徒一人ひとりに異なる視点を学び、相互理解を深める貴重な機会を提供します。

CGKは、この多様性が教育的な成果を高めると信じています。異なる背景を持つ生徒たちが共に学び、協力することで、グローバルな視野を持つリーダーとして成長することが期待されます。さらに、多様な意見や価値観に触れることで、寛容さや共感力も育まれます。

短期留学生受け入れの環境を整えるため、ホストファミリーを募集しています。CGKファミリーの方でホストファミリー登録にご興味のある方は、OfficeのMayuまでご連絡ください(Toddle可)。

-