CGK Times

A global learning community for discovering

and pursuing your happiness

July 2025

Contents

プリスクール

好奇心いっぱいの子供たち、夏の日々

保護者参観・ディスカッション・交流会

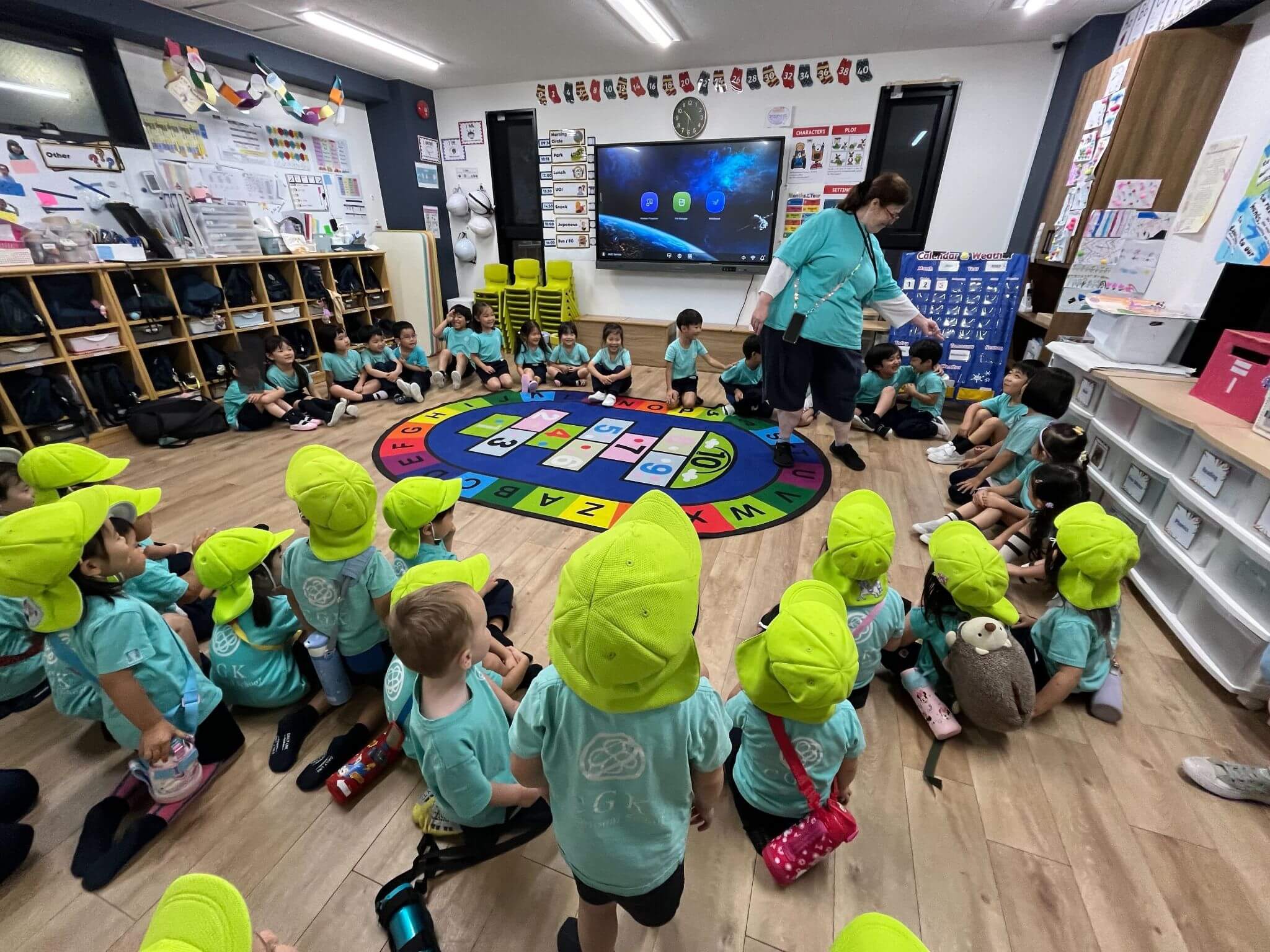

お忙しい中、教室に足を運んでくださったり、オンラインでご参加いただき、クラスのディスカッションに真剣に取り組んでくださったり、交流会でリラックスしながら親睦を深めてくださったご家庭の皆さま、本当にありがとうございました。こうした共有の機会は、私たちの学びのコミュニティにとってとても大切なものであり、国際バカロレア(IB)が重視する「家庭と学校のパートナーシップ」を体現するものです。

一緒に観察し、振り返ることで、子供たちがどのように学び、成長しているかを共に理解することができます。こうした対話を通して、一人ひとりの子供が「探究する人(inquirer)」「コミュニケーションができる人(communicator)」「思いやりのある人(caring)」として成長できるよう、私たちの支援の方向性を一致させることができます。今後もご家庭と連携しながら、国際的な視野をもつ学習者を一緒に育んでいけることを楽しみにしています。

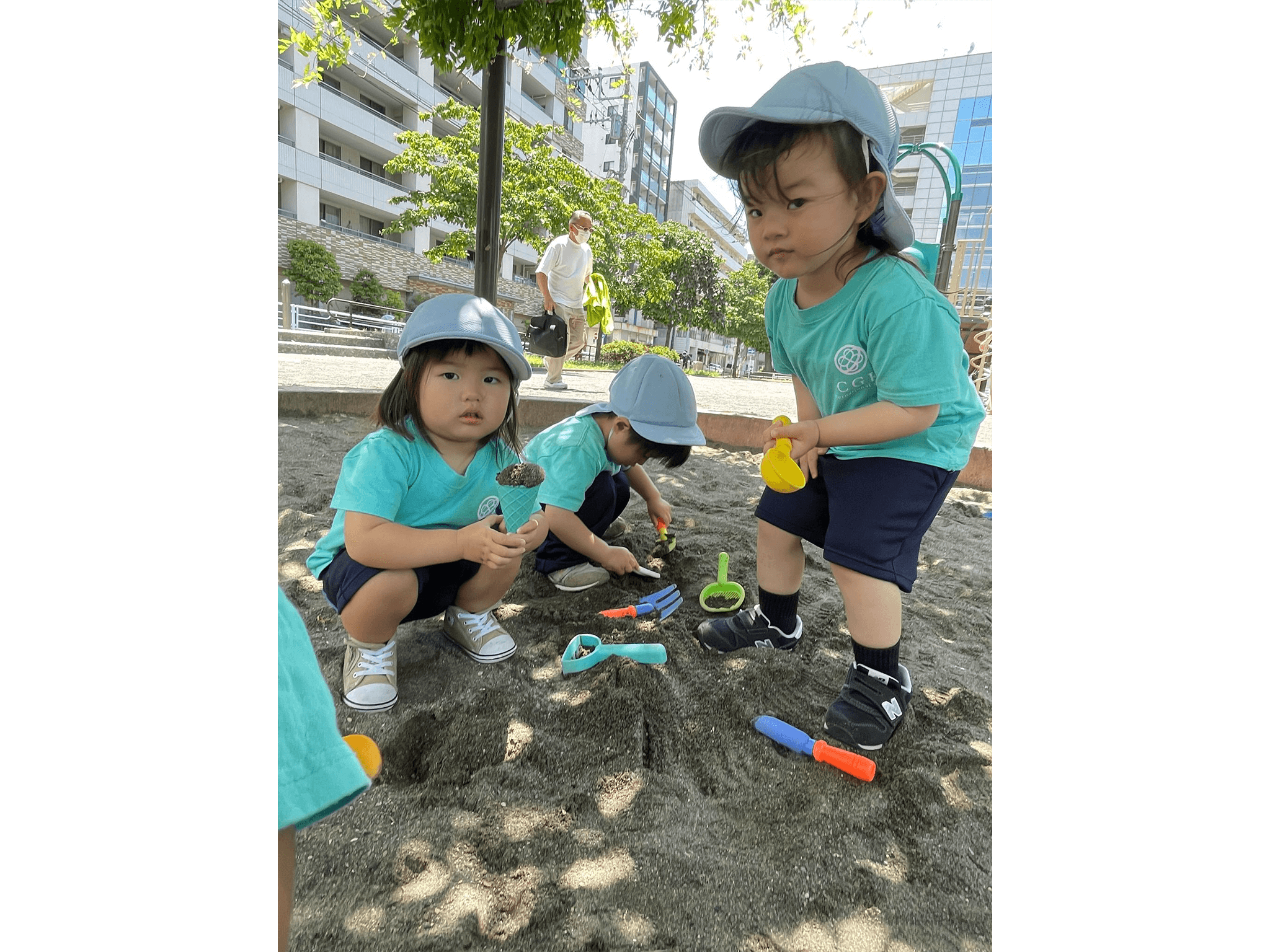

夏を楽しもう!

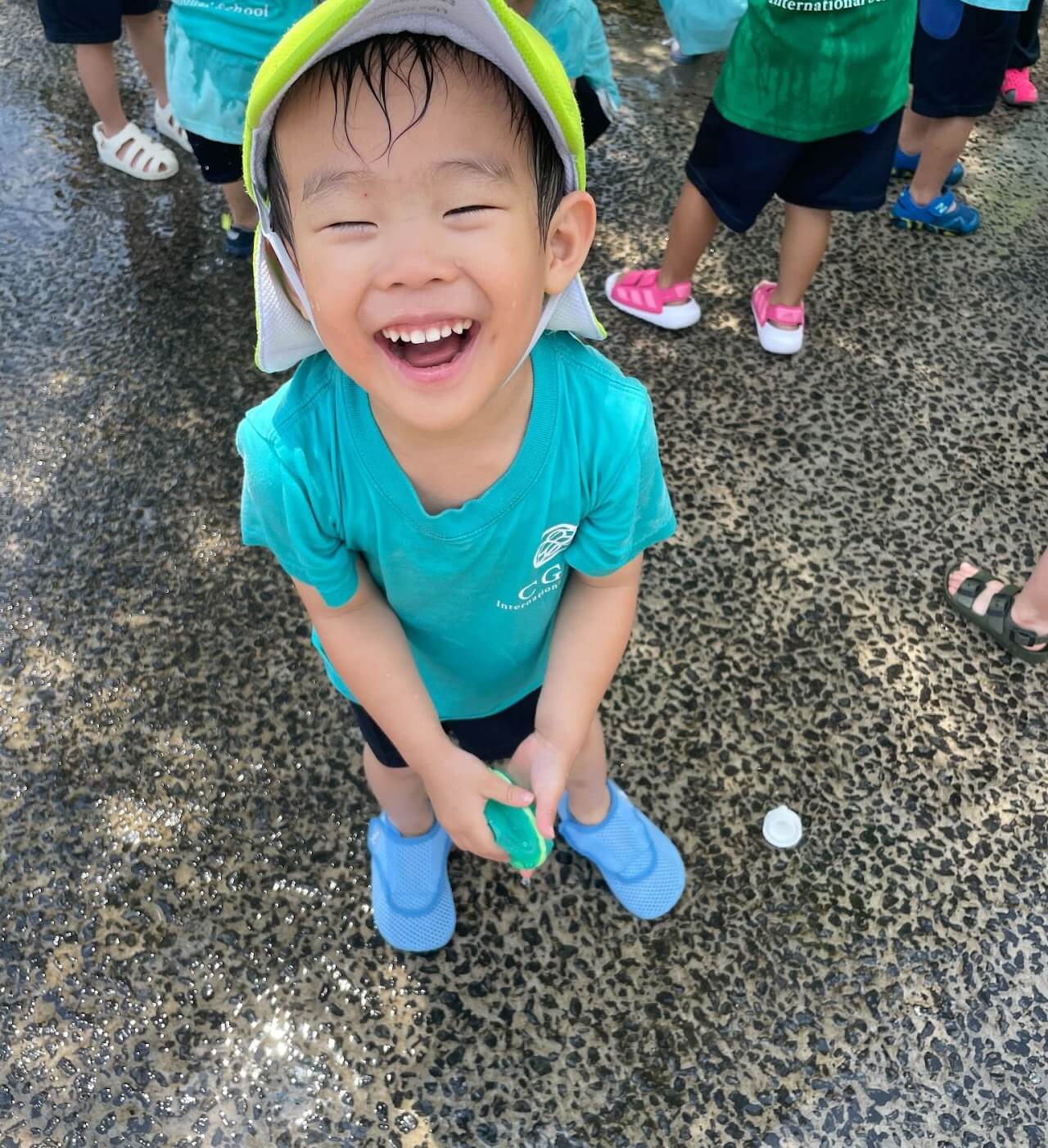

夏の日差しと明るさに包まれる中で、子供たちは喜びと意味のある方法で探究や遊びを楽しんでいます。水を使ったさまざまな遊びや砂遊び、木の上で鳴くセミの声に耳を傾けることなど、夏は学びの鮮やかな舞台を提供してくれます。

水遊びや屋外での探究、感覚的な活動を通して、子供たちは自然に「変化」「原因と結果」「世界の仕組み(How the world works)」といった概念に触れています。これらの体験は認知的な発達を支えるだけでなく、協力、順番を待つ、コミュニケーションといった社会性スキルの発達にもつながります。

国際バカロレアIB学習者像に沿って、子供たちは「探究する人(inquirer)」「挑戦する人(risk-taker)」として、新しい活動に挑戦し、質問をし、周囲の世界に驚きや不思議を表現しています。水しぶきで涼んだり、手のひらの小さな種を不思議そうに眺めたりする中で、「生涯にわたる学び」の精神が息づいていることを感じます。

皆さま、素敵な夏をお過ごしください!

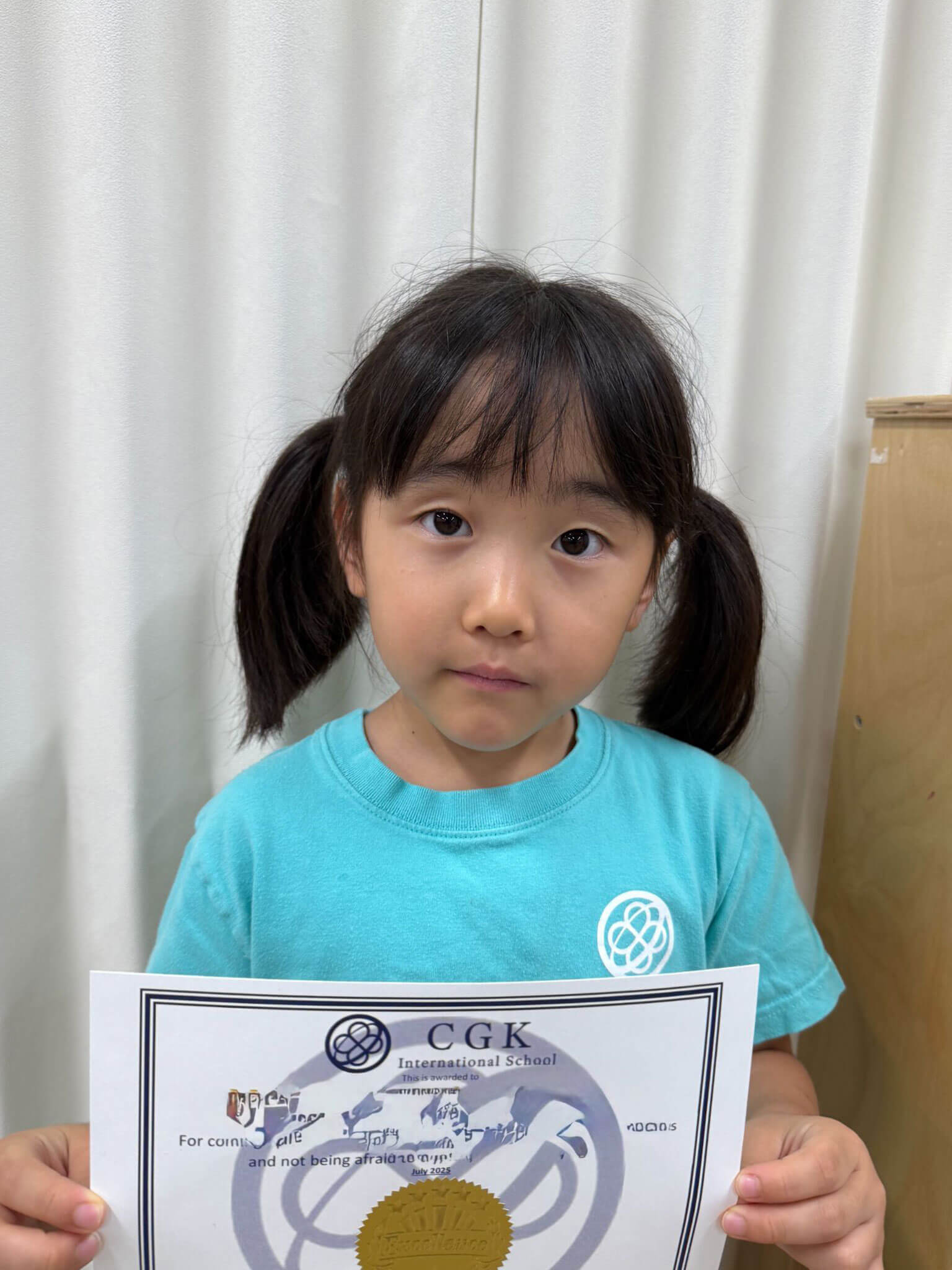

CGKアワード

ようこそ、世界的に有名で尊敬・崇拝されているCGKアワードへ!毎月、各クラスから国際バカロレアのIB学習者像の特性を発揮した子供たちを紹介したいと思います。これらは、私たちの子どもたちに持ってほしい、そして世界に広めてほしい特性です。それでは、7月のCGKアワードの受賞者を発表します。

Jungle A (3歳児)

S. ― 探究する人(inquirer)として、自然な好奇心をクラスに持ち込み、友達や先生を助ける思いやりのある姿を見せてくれたこと。

Y. ― 挑戦する人(risk-taker)として、新しいことに前向きな姿勢で取り組み、友達や先生と英語でコミュニケーションをとったこと。

Jungle B (3歳児)

K. ― 遊びの時間や英語の時間、一日のあらゆる場面でたくさん英語を使っていたこと。

M. ― 公平に遊ぶ良いお手本となり、ゲームや学校のルールを守り、みんなが順番を守れるようにしていたこと。

Mountain (4歳児)

K. ― 学びの内容を常に考え、友達や家族、先生と自分の考えを共有してくれたこと。

I. ― 手を挙げて質問することに挑戦し、カレンダーリーダーにも積極的に立候補してくれたこと。

Sky A (5歳児)

I. ― 身の回りのすべてに好奇心を持ち、なぜ・どうしてそうなのかを知ろうとして、常に質問をしてくれたこと。

Y. ― 問題を解決するために、かっこよく、独創的で工夫された方法を考え出し、失敗を恐れず挑戦し、学び、また挑戦したこと。

Sky B (5歳児)

H. ― 手を挙げて自分の考えをみんなに伝える勇気を持ったこと。

H. ― 手を挙げて自分の考えを仲間と共有し、自信を持って意見を言えたこと。

Sky A&B (5歳児)

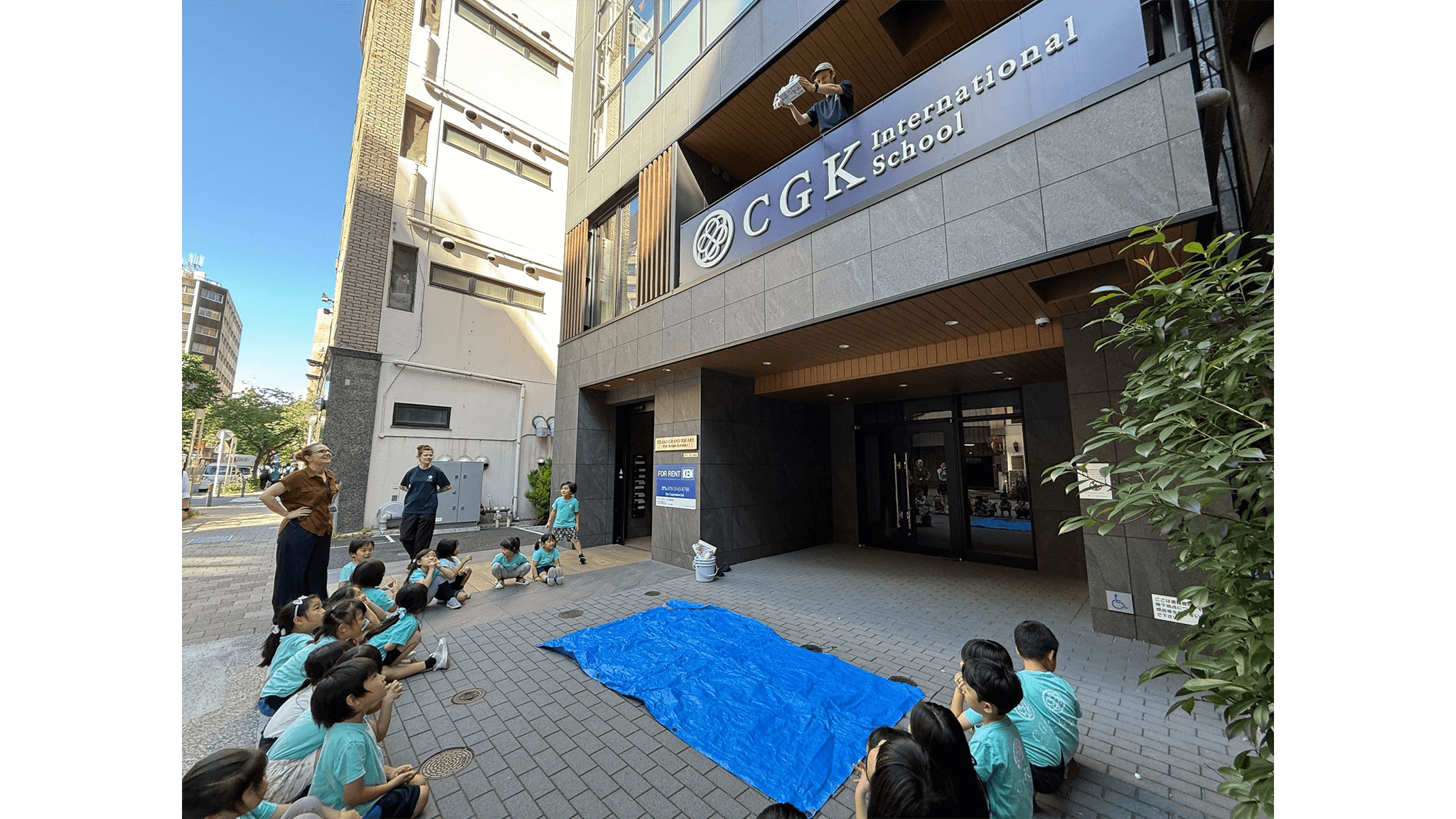

イノベーションとエッグチャレンジ

Skyクラスでは、新しい探究の単元(Unit of Inquiry: UOI)「世界はどのような仕組みになっているのか(How the world works)」をスタートしました。この単元の探究の流れ(lines of inquiry)のひとつは「イノベーション(innovation)」であり、子供たちが日常生活で見つけた問題を独創的かつ創造的に解決する方法を考えることに焦点を当てています。

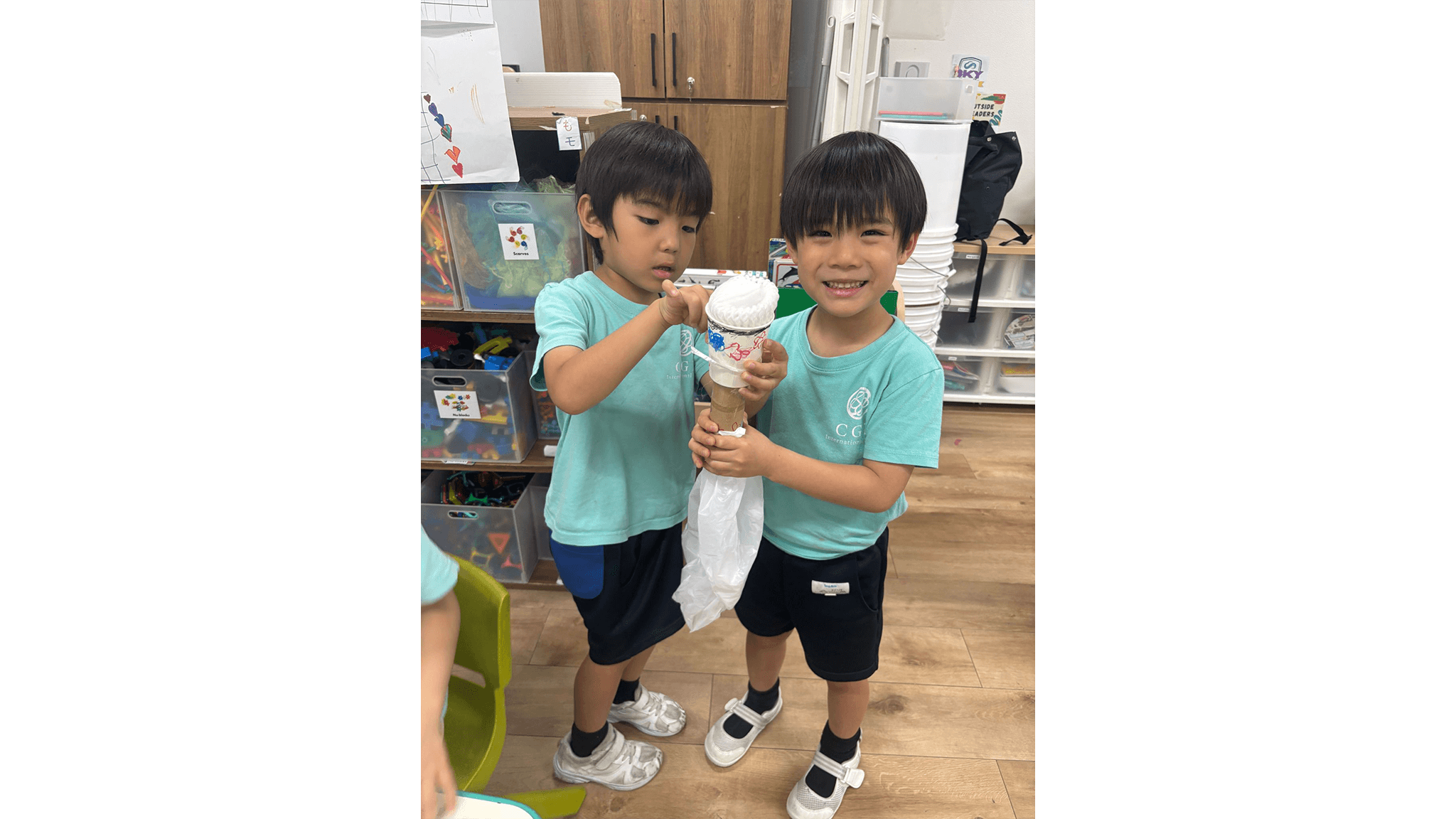

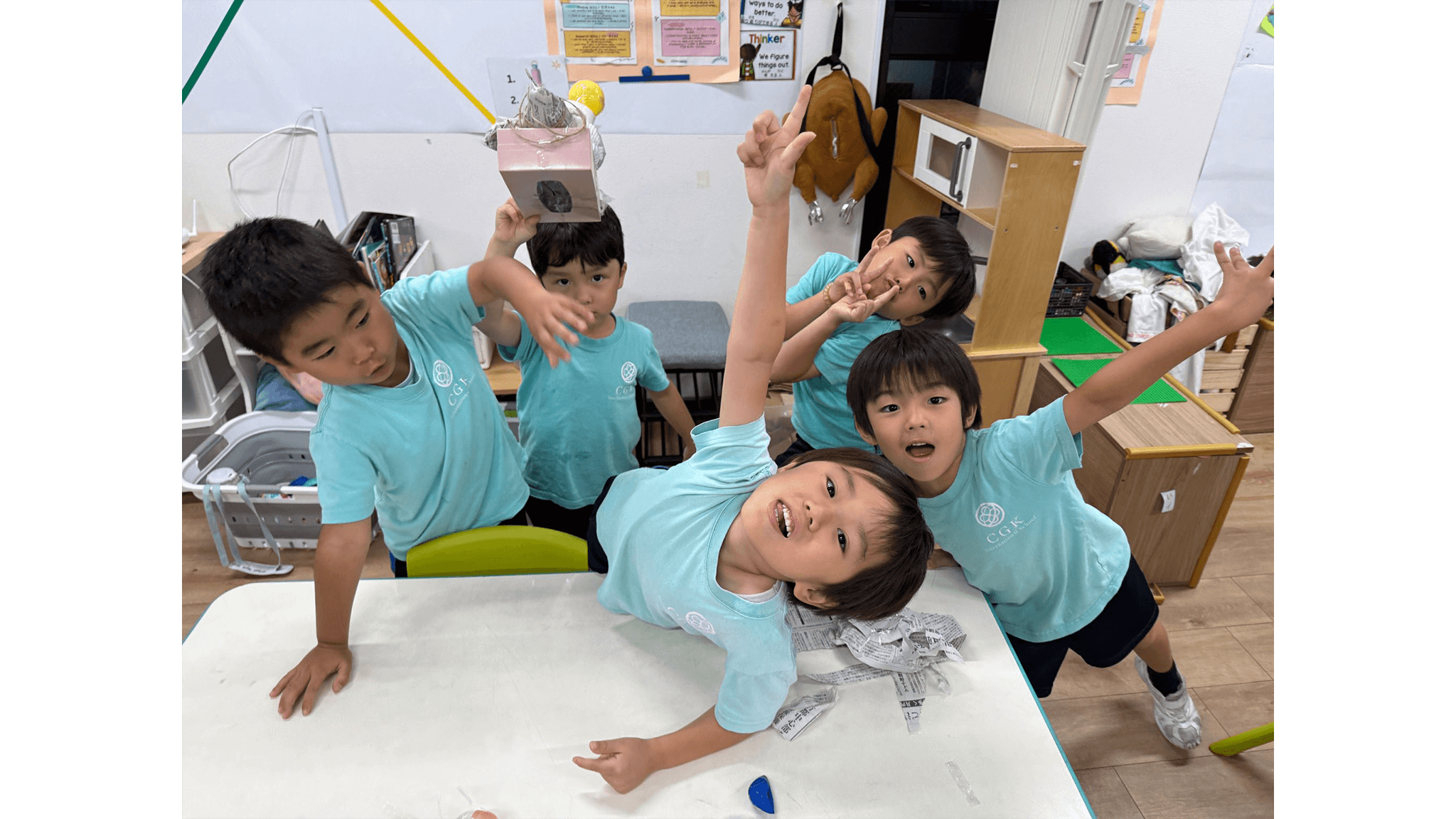

子供たちの創造力を引き出すために、「卵を守れ!イノベーションチャレンジ」を行いました。小グループに分かれた子供たちは、リサイクル素材を使って「2階のバルコニーから卵を落としても割れない装置」を設計・制作する課題に挑戦しました。

この活動を教科横断的(transdisciplinary)にするため、算数の単元で学んでいる「簡単な加法」と関連づけて「リサイクル素材ストア」を開きました。各アイテムには値段が設定され、チームには20CGKドルの予算が与えられ、その範囲で必要な素材を購入して装置を完成させました。

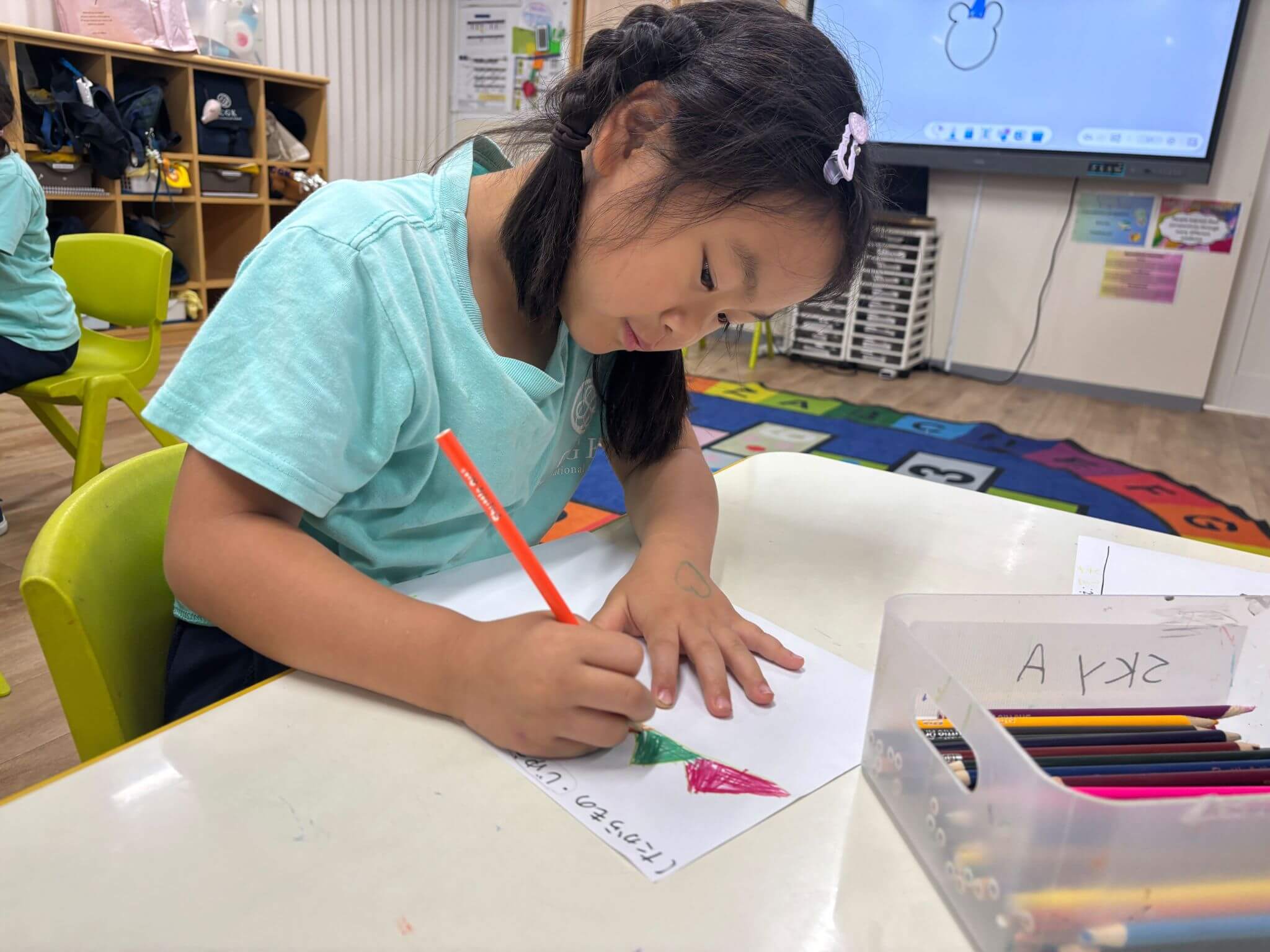

Skyクラスの子供たちは、使いたい素材について話し合い、紙にデザインを描き、卵を守る最善の方法を議論しながら、必要な素材を慎重に計算して選んでいきました。

完成した装置は、Skyクラスの子供たちの独創性が存分に発揮されたものばかりでした。パラシュート型のデザイン、衝撃吸収に重点を置いたデザイン、あるいは宇宙船のような想像力豊かなデザインなど、バラエティ豊かな作品が揃いました。

制作が終わると、子供たちはワクワクしながら校舎の入口に集まり、2階のバルコニーから卵が落ちる瞬間を見守りました。「どうか割れませんように!」と願いながら見守る中で、ある卵は勢いよく落下し、ある卵はふわりと着地し、またある卵は勢いよく床に激突しました。残念ながら、どの卵も割れてしまいました!でも大丈夫。失敗もイノベーションの大切なプロセスなのです。

最後にみんなで集まり、イノベーションやデザインについて振り返りを行いました。「同じゴールにたどり着く方法は一つではない」という学びを得た子供たち。この気づきは、今後の「世界はどのような仕組みになっているのか(How the world works)」という単元全体に生きていきます。

アイデアを育てよう: 科学的思考へのおいしい入門

今月、Skyクラスではこれまで取り組んできた探究の単元(Unit of Inquiry: UOI)「私たちはどのように自分を表現するのか(How we express ourselves)」を締めくくり、新しい探究「世界はどのような仕組みになっているのか(How the world works)」へと進みました。

今回の中心的アイデア(セントラルアイデア)は「人々は科学的プロセスを用いて世界を探究し、調べている」です。Skyクラスの子供たちは、システムや素材、観察を通して、どのように周囲の世界を理解していけるのかを学び始めています。

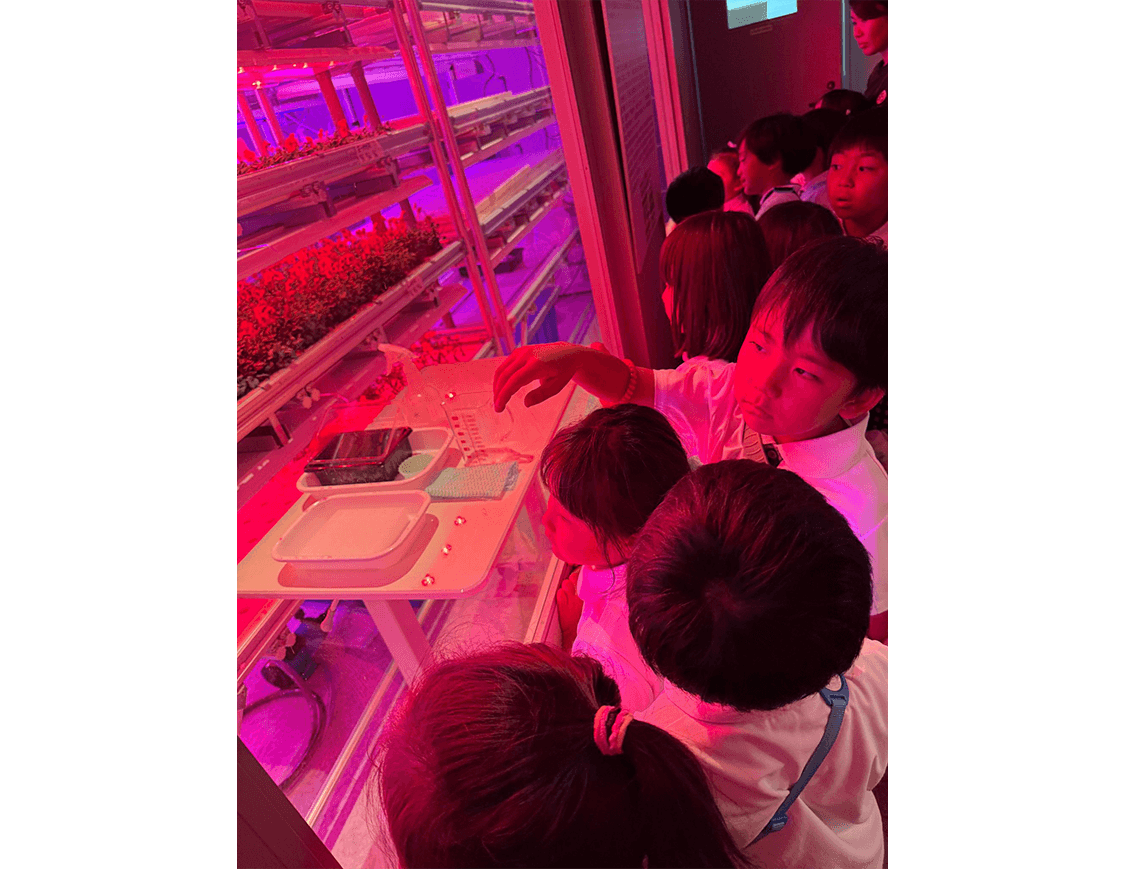

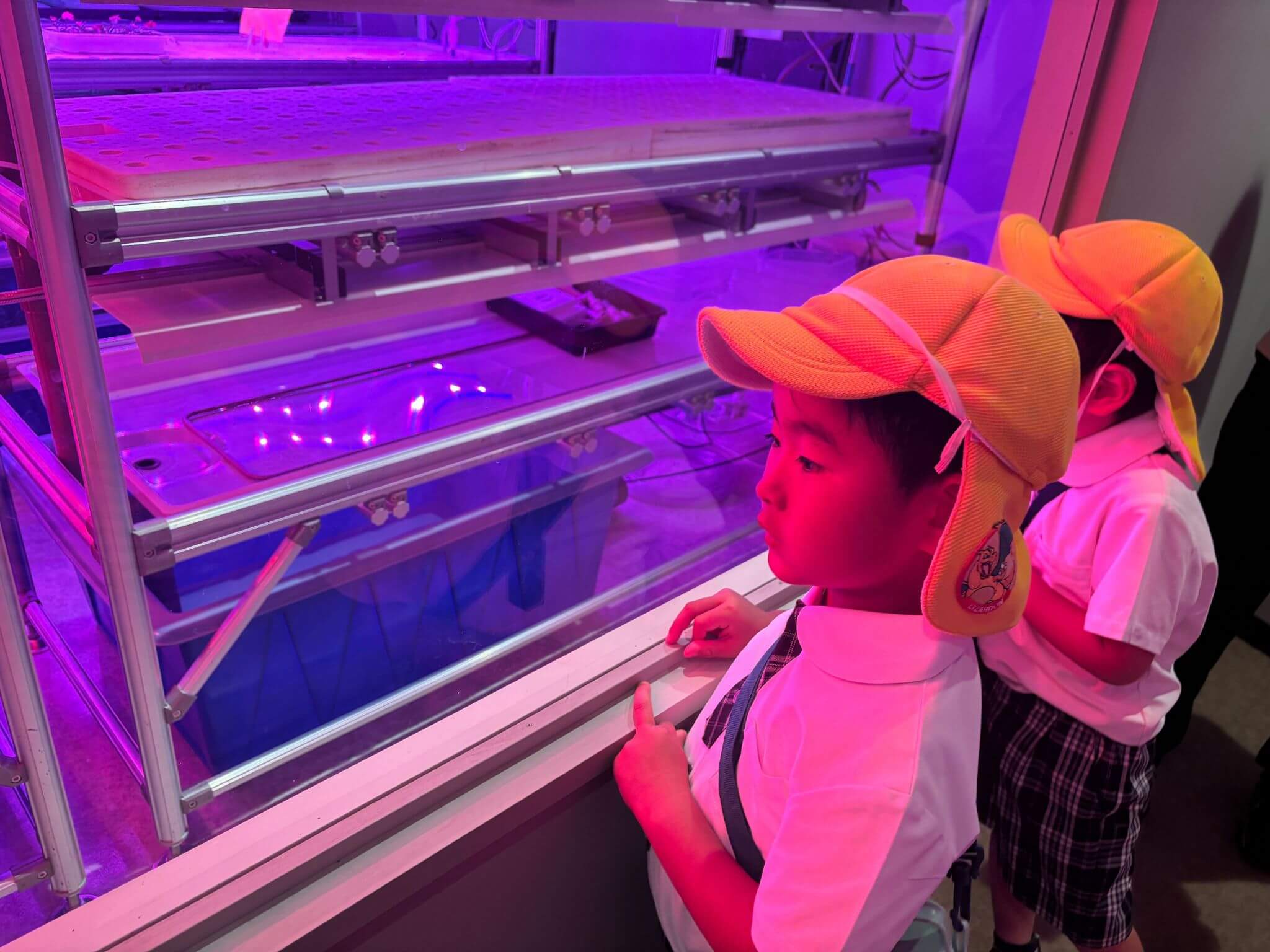

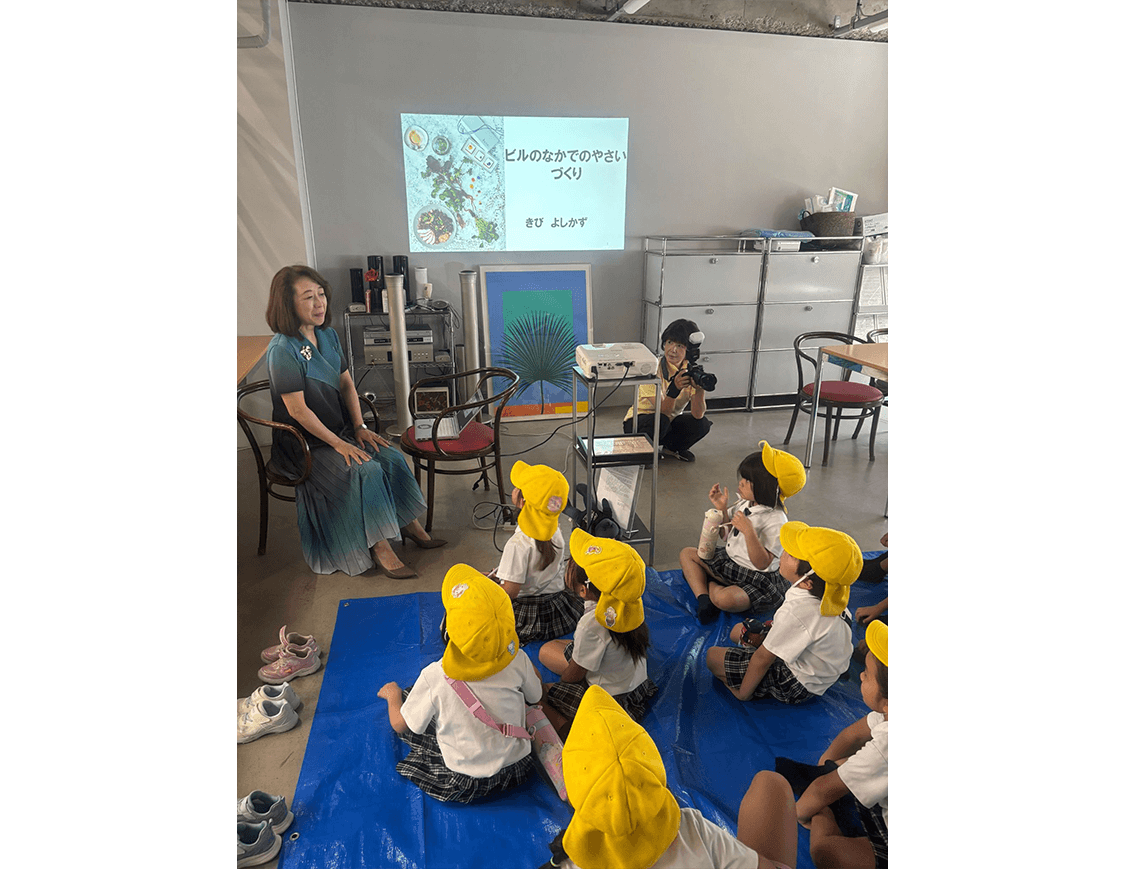

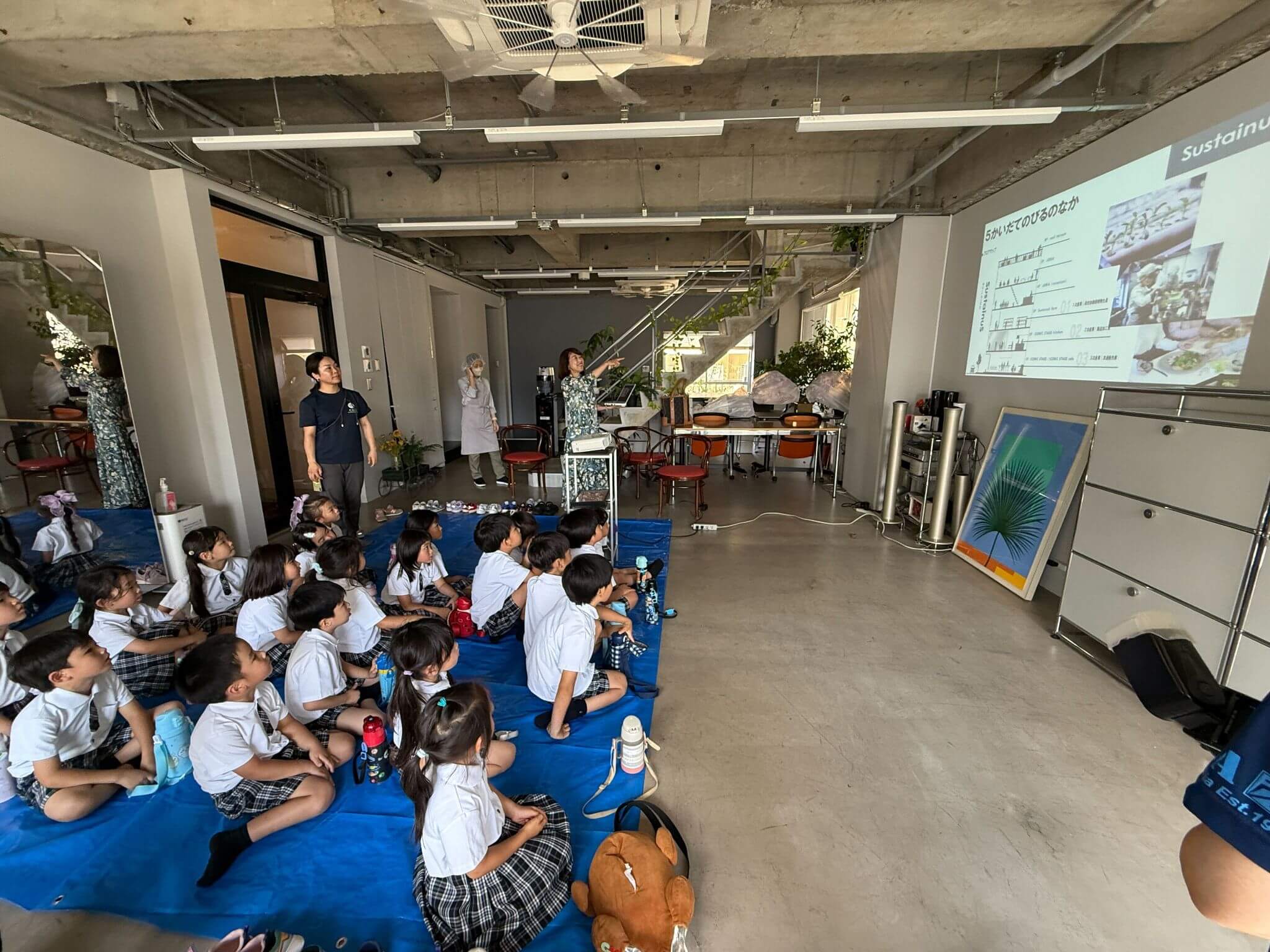

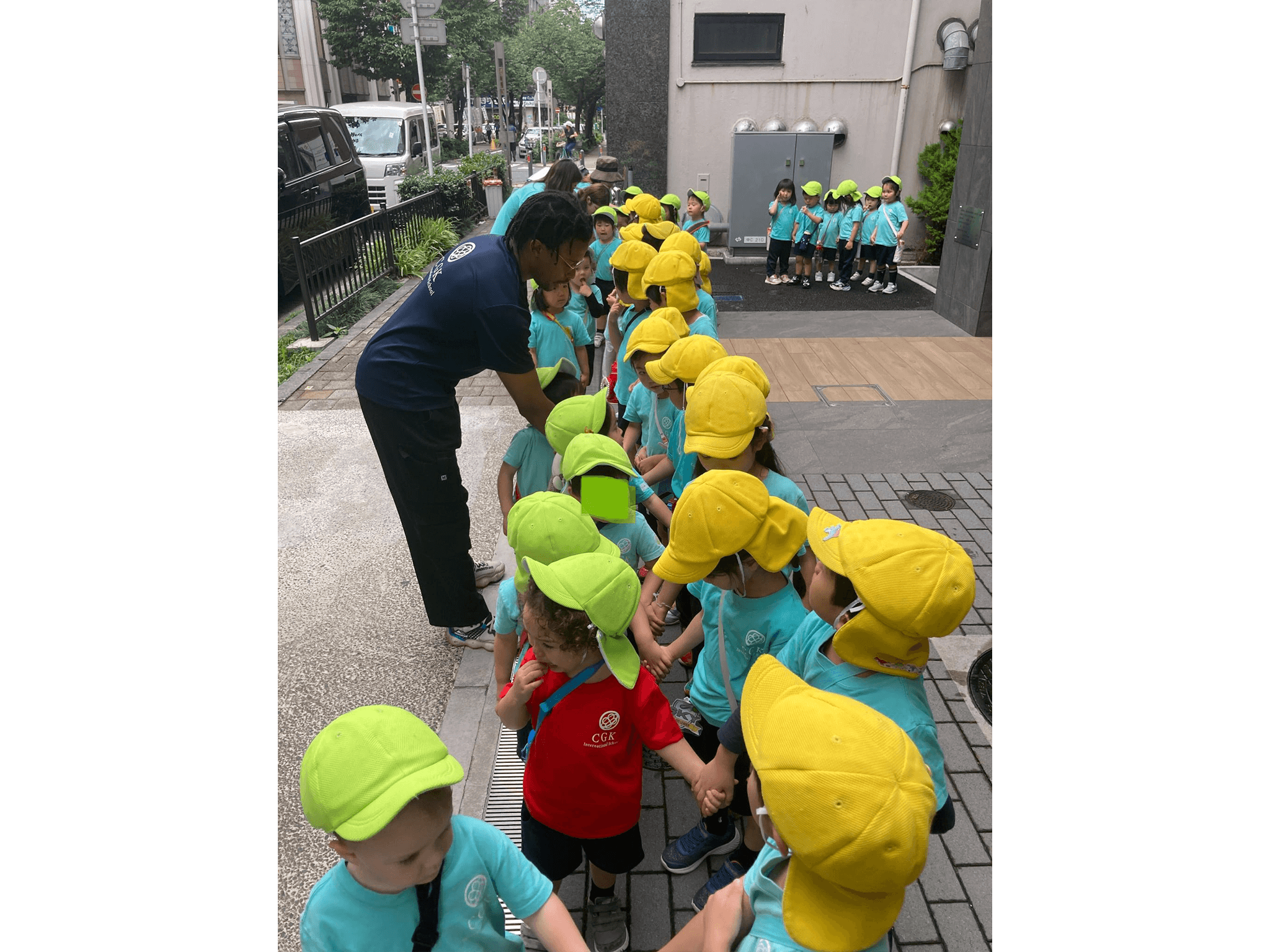

新しい単元をワクワクしながら意味のある形でスタートさせるため、クラス全体で科学・持続可能性・創造性を組み合わせた特別な校外学習を行いました。訪れたのは、屋内に水耕栽培ラボを備えたユニークなレストラン「Iconic Stage」。新しい探究への出発点にぴったりの場所でした。

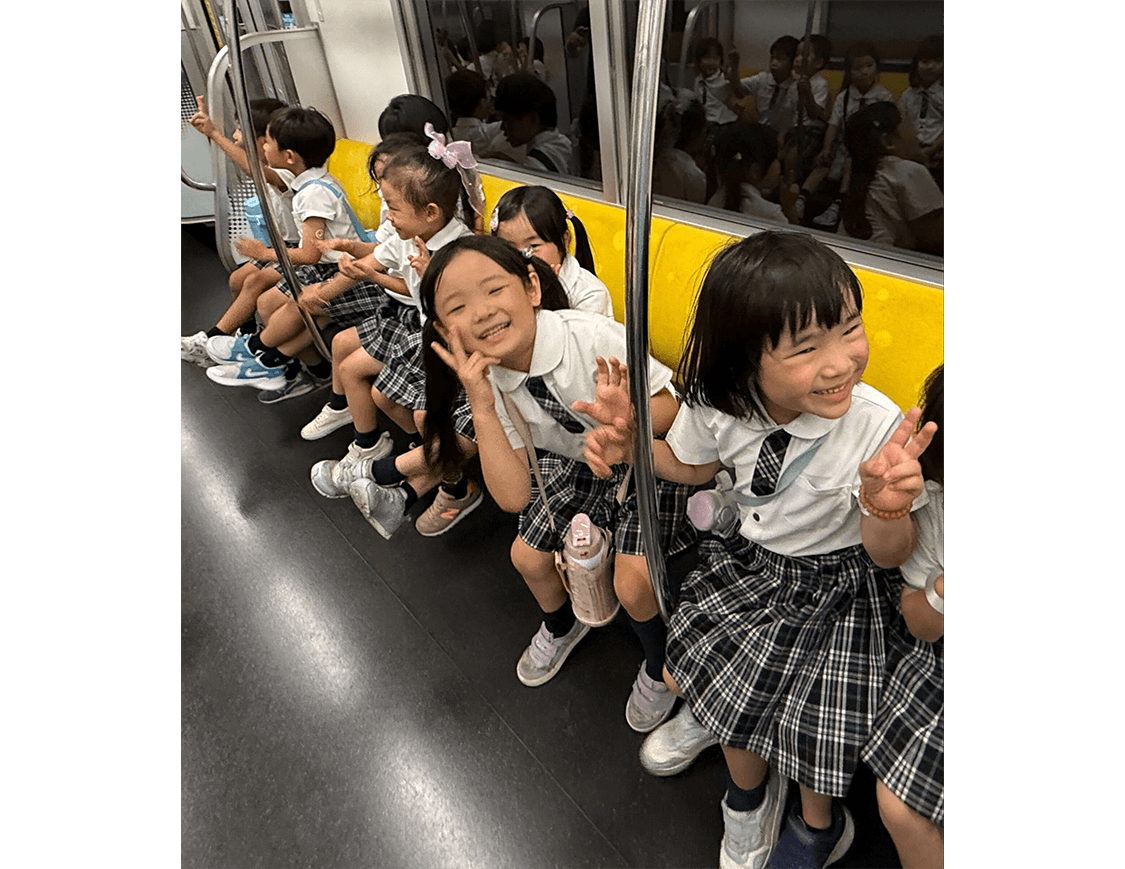

冒険は公共交通機関の利用から始まりました。多くの子供にとって、自分で改札に切符を通すのは初めての経験で、小さなことですが、自主性と責任感を感じられる大切な瞬間となりました。電車内では、静かな声で過ごし、周囲に配慮することで、「思いやりのある人(caring)」「信念をもつ人(principled)」としての姿勢を実践していました。

レストランに到着すると、子供たちは食料生産に関する新しい視点に触れました。LEDライトの下で野菜やハーブが室内で育てられる仕組みについて学び、その環境にやさしい方法に好奇心と驚きを感じていました。ラボのガラス越しに、Sky BクラスのLeina先生とSky AクラスのJake先生がレタスの種を植える様子を観察し、科学的プロセスが実社会でどのように使われているのかを目の当たりにしました。

見学の後は、感覚をフル活用する時間!子供たちは特別な試食体験として、エディブルフラワーやフレッシュミント、フルーツで飾られたパンケーキを楽しみました。一人ひとりが自分のパンケーキを飾りつけ、個性あふれる作品が出来上がりました。初めて食べる花やミントに挑戦する「挑戦する人(risk-taker)」もいれば、お気に入りのトッピングを慎重に選ぶ子もいました。振り返りの時間では、多くの子供たちが「甘くておいしかった!」と感想を共有していました。

今回の校外学習は、科学的プロセスや自然と人間のシステムのつながりに関する探究の流れ(lines of inquiry)を深める機会となりました。また、人々が問題を解決し、持続可能な選択をするためにどのように工夫しているのかを学べる、実社会での貴重な体験でもありました。この経験は新しい疑問を呼び起こし、「ものはどうやって作られるの?」「どうやって育つの?」「地球をどうやって大切にできるの?」といった思考を子供たちに促しました。

これからも「世界はどのような仕組みになっているのか(How the world works)」という探究を進めながら、Skyクラスの子供たちは科学者のように質問をし、アイデアを試し、発見を楽しんでいきます。

描いて、見つけた自分だけの表現

今月、活動を通して表現の楽しさを知ってきたSky A・Bの子どもたちが、多くの人に自分の絵を見てもらえる、素敵な機会がありました。それは、横浜市民ギャラリーで開催された「横浜市こどもの美術展」に出品者として、自分の作品を美術館に飾ることができるというものでした。

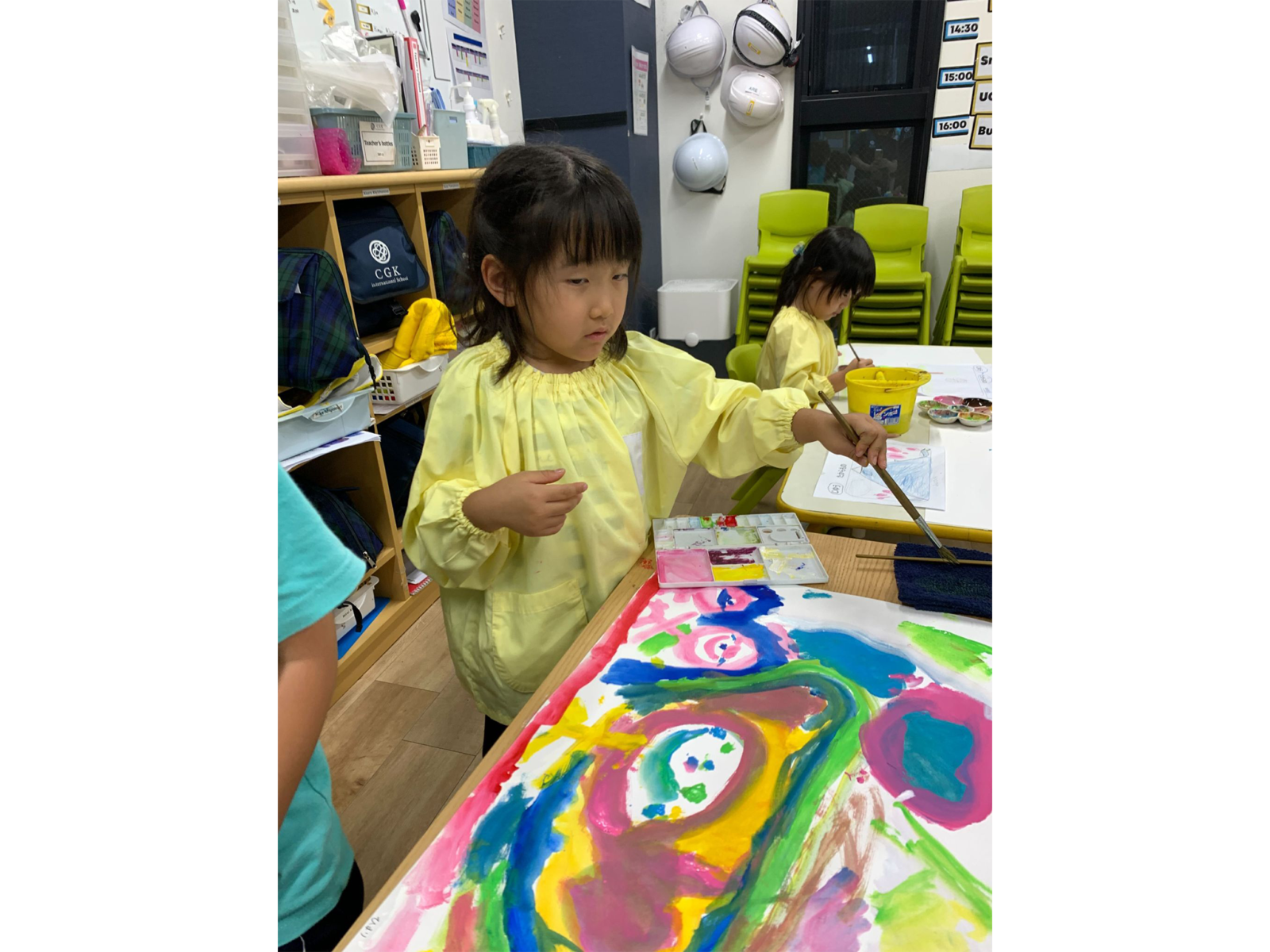

Sky A・Bの子どもたちは、「たからもの」または「自由テーマ」を選んで「何を描こう?」とワイワイ話しながらアイディアを広げました。アイディアチャートにスケッチや色の組み合わせを書き出し、また、ユニット「How we express ourselves 」を通して、自分で物語を作ることに楽しさや自分らしい表現を見出し、一枚のチャートにそれぞれの想像力と感性を落とし込むことが出来ていました。

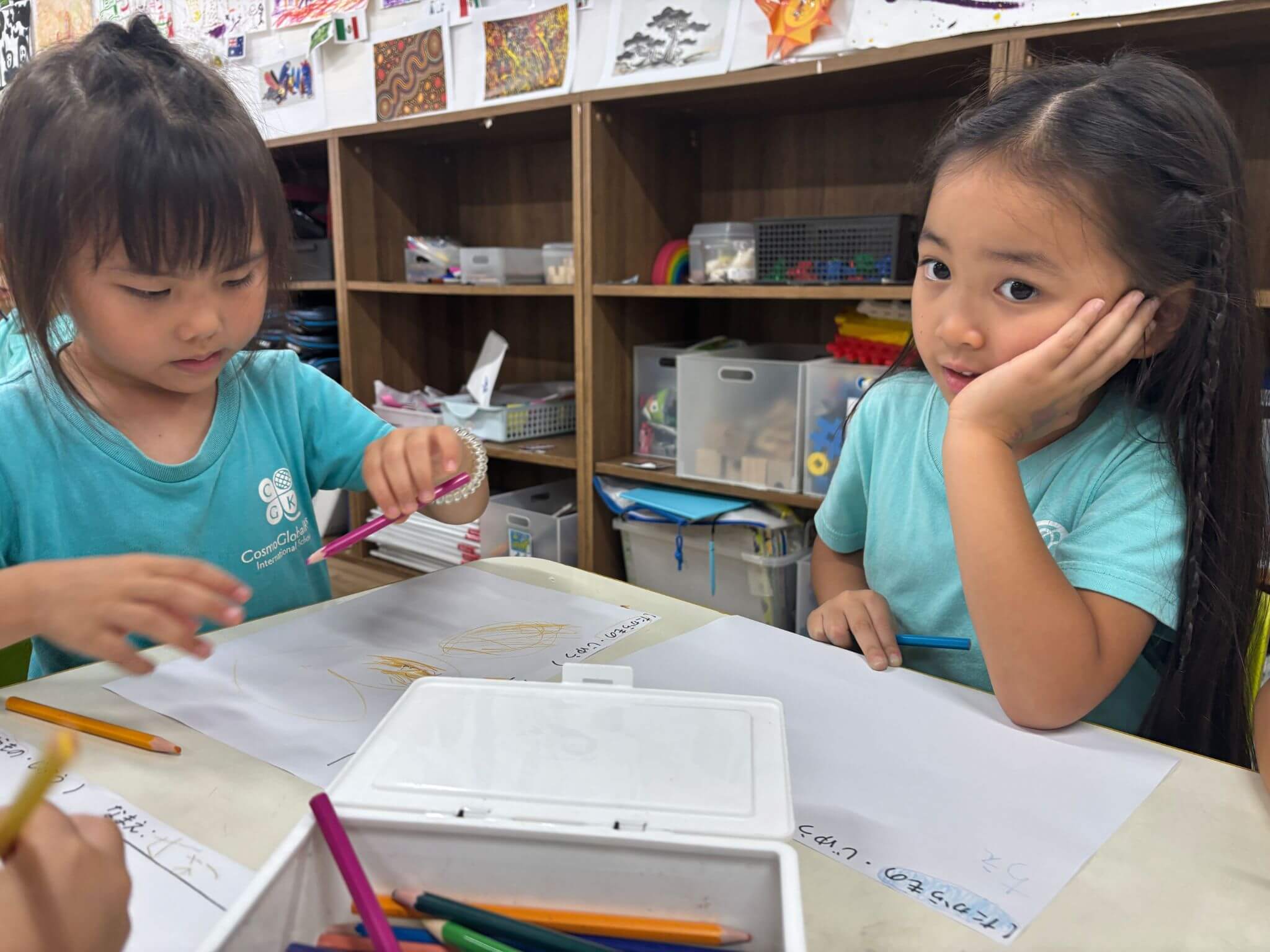

その後、今までチャレンジしたことのない大きな画用紙に絵を描いていくのですが、筆を動かす中で「あ、ここにこんな色を重ねてみよう」「もっと広く見えるかな?」と、描きながら子どもたちの発想が膨らんでいったのが印象的でした。絵を描きながらそのような発見や新しいアイディアが生まれ、事前に作成したアイディアチャートと異なる絵が完成した子もいましたが、子どもたちはとても満足気な表情をしていました。また、「自分の絵が誰かに見てもらえるかも…!」という気持ちが生まれ、ちょっぴりの緊張と一緒に、どこか誇らしさも感じられるようになりました。周りの友だちと「ここ、こうしてみたら?」とアドバイスをし合ったり、友達が色を混ぜて異なる色を作ると、「あ、それきれいな色!私も使っていい?」とお互いを認め合う姿がありました。そのような様子から、表現するって面白いね!という思いがますます強くなったように思います。

後日、Sky A・Bクラスはそれぞれ横浜市民ギャラリーに足を運び、みんなで実際に展示されている自分たちの絵を見に行きました。すでにご家族で見に来ていた子は、こっちに〇〇の絵があるんだよ!と興奮気味に先生たちに教えてくれます。CGK以外の場所で自分の作品が展示されるという経験を通して、より絵や美術館が身近なものに感じられたのではないでしょうか。

アート活動は、集中力を高め、手先の器用さを養い、達成感や自信を育む効果があることが広く知られています。今回、子どもたちが絵を通じて自分らしさを表現し、その喜びを感じていることが何より嬉しく思います。これからもSky A・Bの子どもたちが、自分の感性を信じ、色や線で思いを表現する姿を、私たちも応援していきたいと思います。

Mountain

(4歳児)

世界の生き物たちはどうやって生きているの?

新しい月を迎え、私たちの探究の旅は野毛山動物園へと続きました。そこで子供たちは、生き物がどのように環境と関わり合っているのかについて理解を深め始めました。実際に動物を間近で観察しながら、子供たちはこんな問いを投げかけました。

「この動物が生きるために必要なものは何だろう?」

「野生ではどこに住んでいるの?」

「その生息地ではどんな困難があるの?」

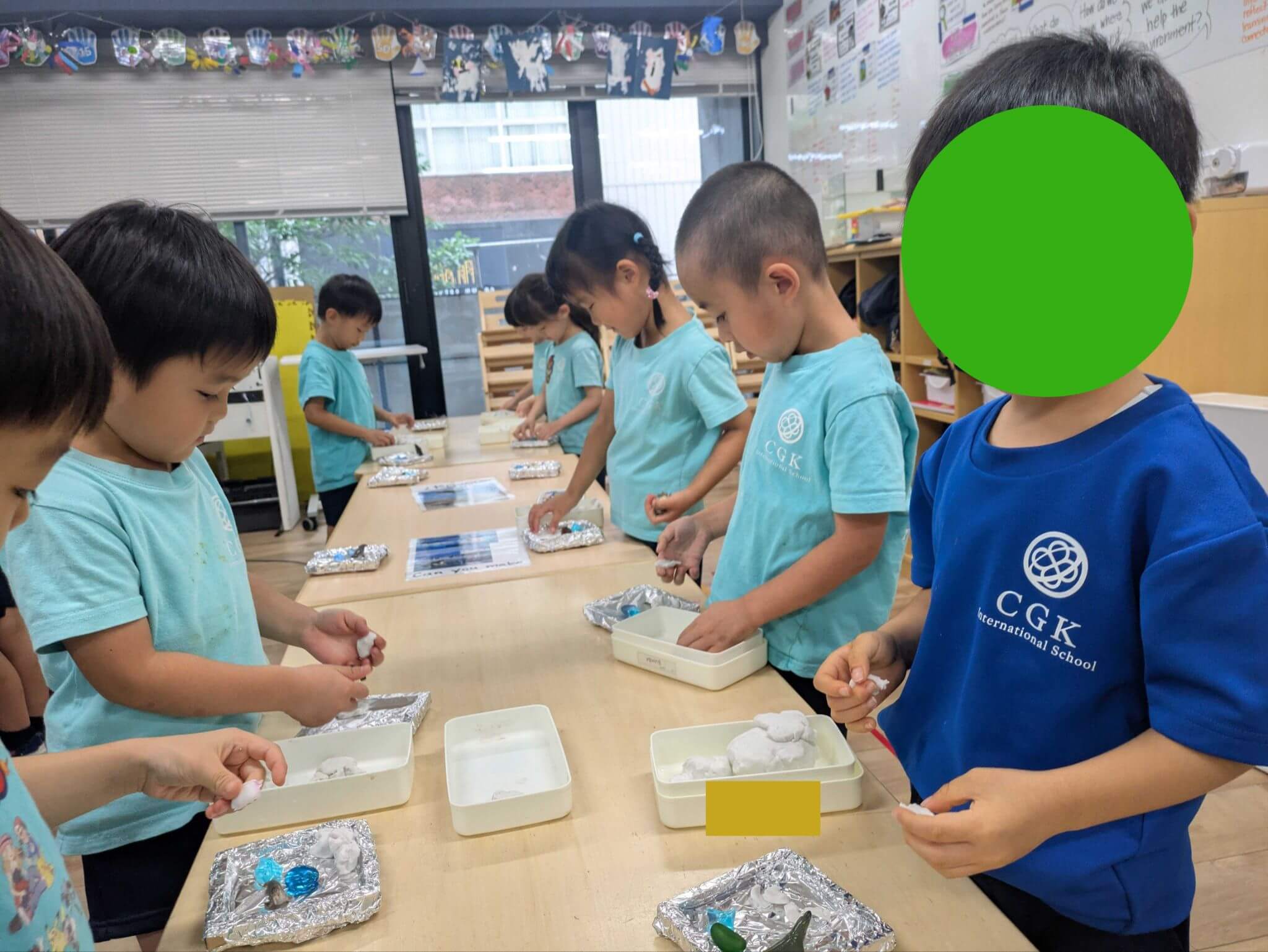

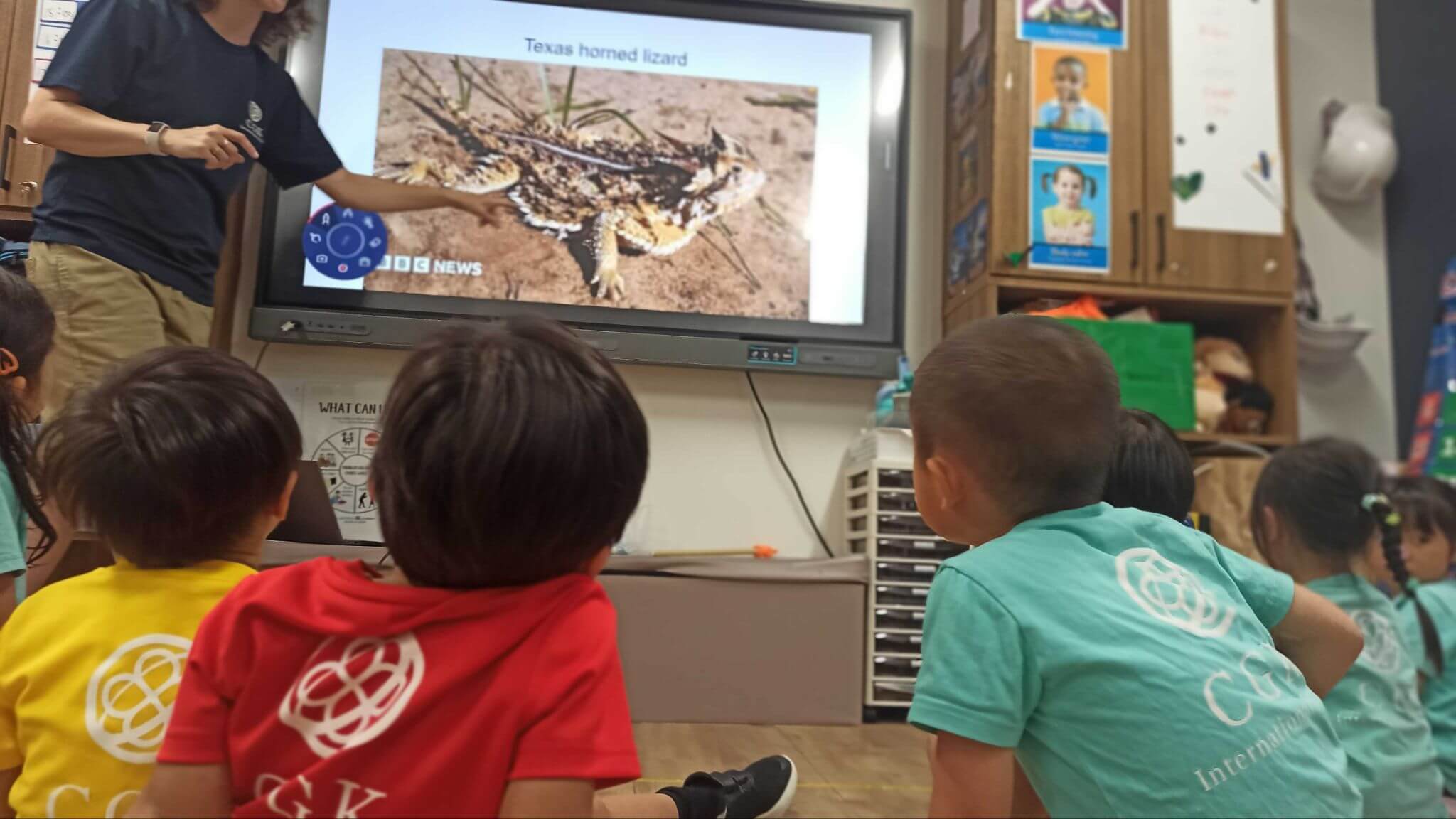

こうした本物の問いがきっかけとなり、探究は世界中に存在する生態系や多様な生息地へと広がっていきました。氷に覆われた極地や灼熱の砂漠、広大な海や流れる川、緑豊かな森林や色鮮やかな熱帯雨林…。これまでに、私たちは極地と砂漠について詳しく学んできました。実験や五感を使った体験を通して、子供たちは「なぜ、どうやって動物たちはその環境で生きられるのか」を少しずつ理解し始めています。

この探究は「関連(connection)」「原因(causation)」「特徴(form)」といった国際バカロレア(IB)の重要な概念の理解を育むと同時に、子供たちが周囲の世界について批判的かつ思いやりを持って考えることを促しています。すでにIB学習者像(IB Learner Profile)の姿が表れており、Mountainクラスの子供たちは新しいアイデアや視点に触れる中で、ますます探究する人(inquirer)、振り返りができる人(reflective)、心を開く人(open-minded)として成長しています。

今後も、子供たち自身の興味や「なんで?」という気持ちを大切にしながら探究を続けていきます。世界には、まだまだ発見を待っているものがたくさんあります!

ぜひお子さんにこんな質問をしてみてください。

「世界中のどんな生息地でも行けるとしたら、どこに行ってみたい?どうして?」

本や自然散策、インターネットでの動物リサーチなどを通して、ご家庭でも学びを深めてみてください。おうちで生まれた面白い会話や発見もぜひ教えてくださいね。

北極から砂漠まで!世界のHabitatをのぞいてみよう

先日は、参観日および保護者会にご参加いただき、ありがとうございました。 Mountainクラスに進級し、実際にお越しいただいてレッスンの様子をご覧いただく形となり、子どもたちもおうちの方に見守られながらとても嬉しそうに活動に取り組んでいました。

さて、7月に入り日本語の時間では「地球やそれぞれの生息地(Habitat)が抱える問題」について学び始めました。これまでに北極・南極、そして砂漠といった生息地を取り上げ、それぞれの地域に暮らす生き物の様子や、そこで起きている環境の変化について考えてきました。たとえば、温暖化の影響で氷が溶け、住める場所が少なくなっている北極・南極の動物の話や、植物が育ちにくくなっている「砂漠化」などについて、実験や写真、ゲームを通して理解を深めています。

「氷が溶けないためにはどうすればいいの?」「どうして砂漠は広がるの?」「木をいっぱい植えたらいいのかな?」といった声もあがり、子どもたちが自分ごととして考えようとする姿が見られるようになってきました。

今後も地球上のさまざまな生息地を取り上げながら、それぞれの環境が抱える課題や、私たちにできることを学び、楽しく探究していきます。

Jungle A

(3歳児)

そして、あっという間に…

-

-

最初の探究の単元(Unit of Inquiry: UOI)「私たちは誰なのか(Who We Are)」を終えることができました!この単元は、子供たちのことをより深く知ることができるだけでなく、子供たち自身が自分のアイデンティティについて、また友達や先生のアイデンティティについて探究することができる、素晴らしいスタートとなりました。

まだ比較的短い時間ではありますが、子供たちは驚くほどの成長を見せてくれました。探究心をもち、勇敢に挑戦し、ますます工夫を凝らすようになっています!それぞれがスキルを高め、自分の考えやアイディアをより簡潔に表現できるようになってきました。

評価(assessment)に関しても、子供たちが本当に興味をもって創造的に取り組む姿を見ることができ、とても心温まる経験でした。これらの学びをさらに深めていく次の探究の単元「私たちはどのように自分を表現するのか(How We Express Ourselves)」が今から楽しみです。次の単元では、ダンスや音楽、ファッションや歌といった芸術、または言語—スピーキングやリーディング、ストーリーテリングなど—を通して、さまざまな自己表現の方法を探っていきます。

Jungle Aクラスの子供たちは、すでに素晴らしいスタートを切っています。これからが本当に楽しみです!

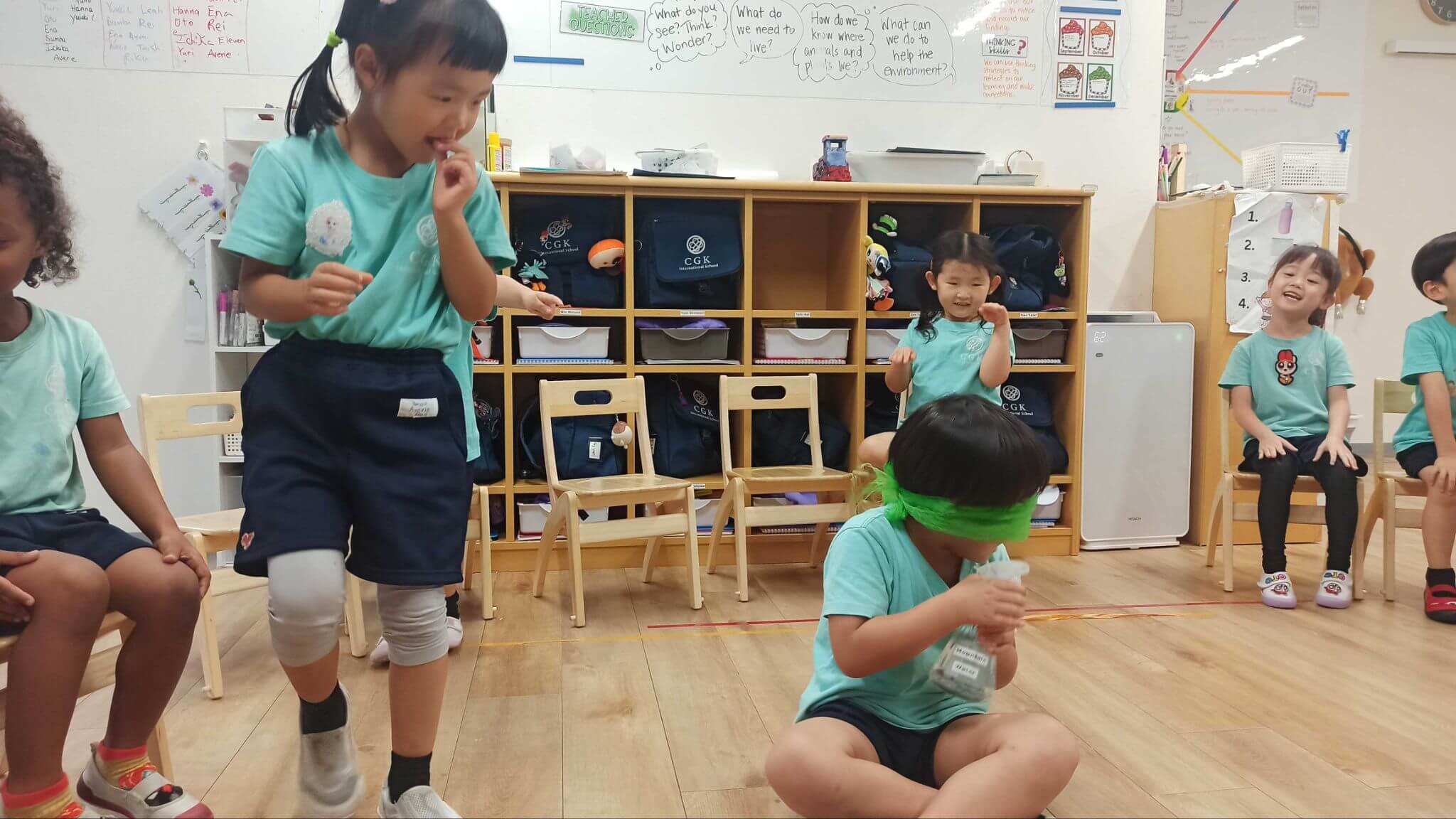

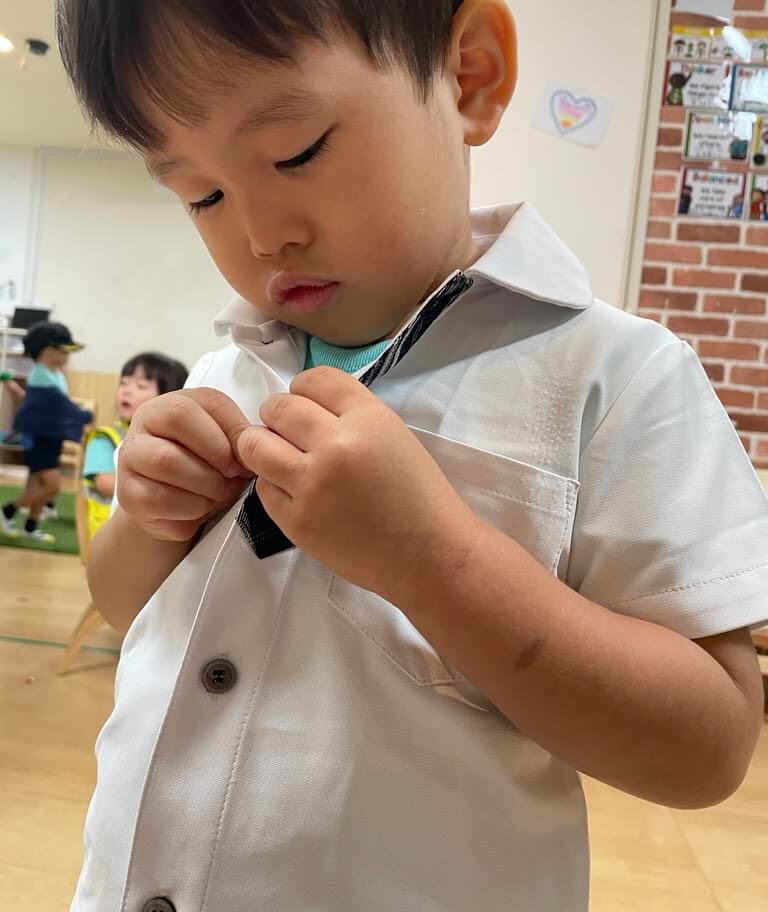

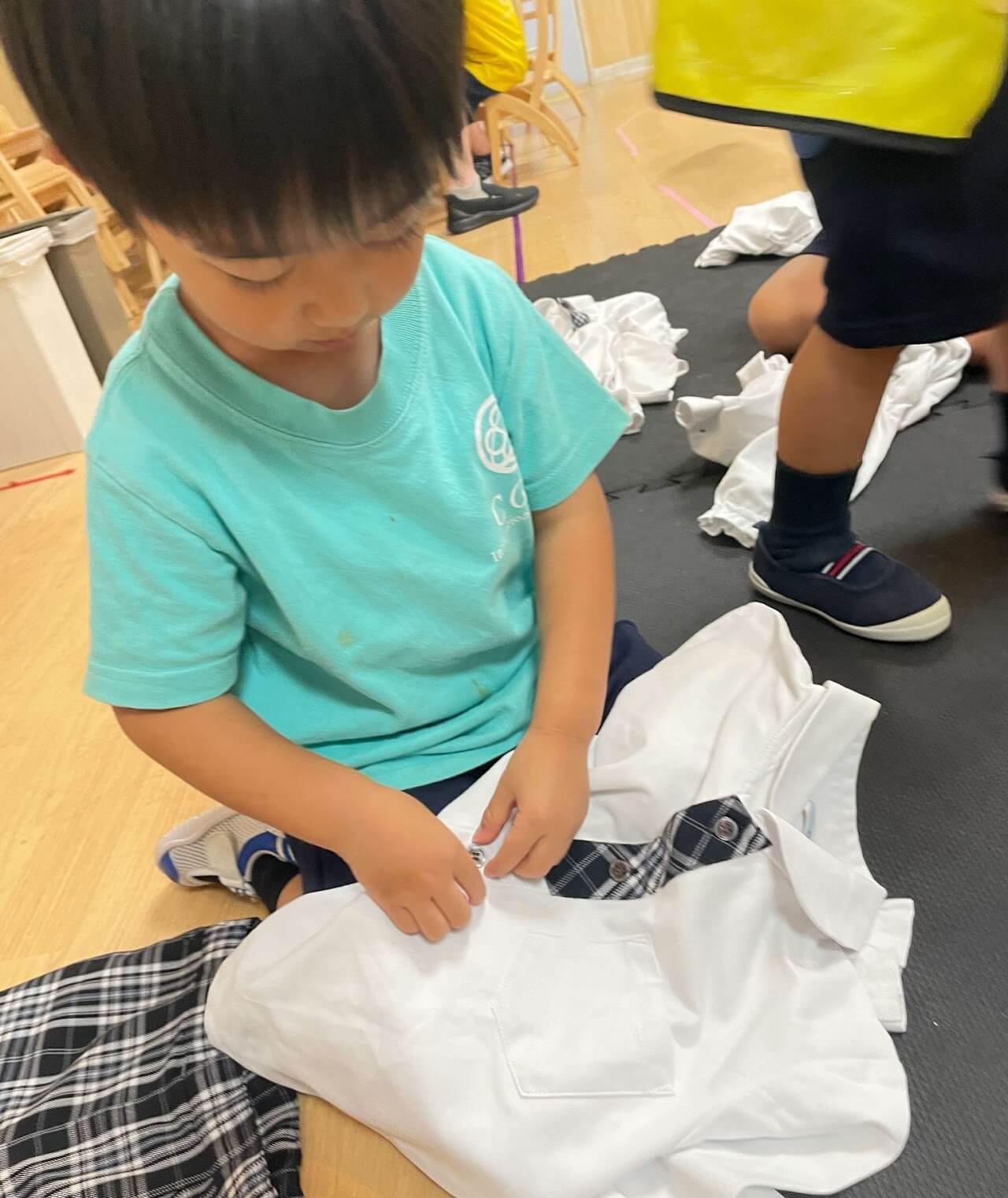

お着替え自分でできるかな?

今月は授業参観や保護者面談にご参加いただき、誠にありがとうございました。お子さまのCGKでの様子を少しでもお伝えすることができていたら幸いです。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

さて、7月に入り、子どもたちも制服での登校に少しずつ慣れてきました。 最初のころは「できない〜」「やって〜」とボタンを外すのをすぐに諦めてしまう姿も見られましたが、「できるよ!やってごらん!」という先生の声かけを受けて、少しずつ自分で外せるようになってきています。 まだ一番上のボタンやスカート・ズボンのホックは難しいものの、一緒に指先を使って練習することで、少しずつコツをつかみ始めているようです。引き続き取り組むことで、ボタンの付け外しもスムーズにできるようになる日を楽しみにしています。

また、水遊びもスタートし、遊んだあとの着替えやお片付けにも、自分の力で最後まで取り組もうと頑張っています。濡れた服を脱ぐのは、ボタンとはまた違った大変さがありますが、袖をつかんで腕を抜くことができれば、あとはスムーズ!「先生、終わったよ!」と満面の笑みで報告してくれる姿は、とてもたくましく感じられます。

今後も、子どもたちの「自分でできた!」という達成感を大切にしながら、自立を促す声かけを続けていきたいと思います。

ぜひご家庭でも、お子さまのがんばりを温かく見守り、できた時にはたくさん褒めてあげてくださいね。

Jungle B

(3歳児)

私たちのラーニングコミュニティ

ラーニングコミュニティとは、生徒や先生だけでなく、保護者の皆さまや子供たちの成長に関わる大人を含む、学校コミュニティ全体のメンバーが、協力しながら学びのプロセスに積極的に参加する環境を指します。つまり、ラーニングコミュニティには、学校に関わるすべての人が含まれており、生徒や先生だけではなく、保護者の皆さまも大切な一員なのです!今月も授業参観や保護者ディスカッション、懇親会にご参加いただき、本当にありがとうございました。

生徒たち自身もラーニングコミュニティを広げています。6月初旬の関内校への訪問に続き、1年生のクラスが馬車道校を訪問しました!1年生の多くは、自分たちがまだJungleクラスにいた頃の記憶を持っていて、「あの時の先生は今どこにいるの?」と尋ねる姿もありました。今回ご協力いただいた先生方、SkyクラスのNahoko先生、Leina先生、Margaret先生、そして初等部のAnjie先生、Matt先生、Amanda先生に心より感謝いたします。

私たちはIB認定校として、生徒たちに「人と世界のつながり」を徐々に理解してもらいたいと考えています。しかし、グローバル市民になる前に、まずは「地域で積極的に関わるローカル市民」としての学びから始めていきます!

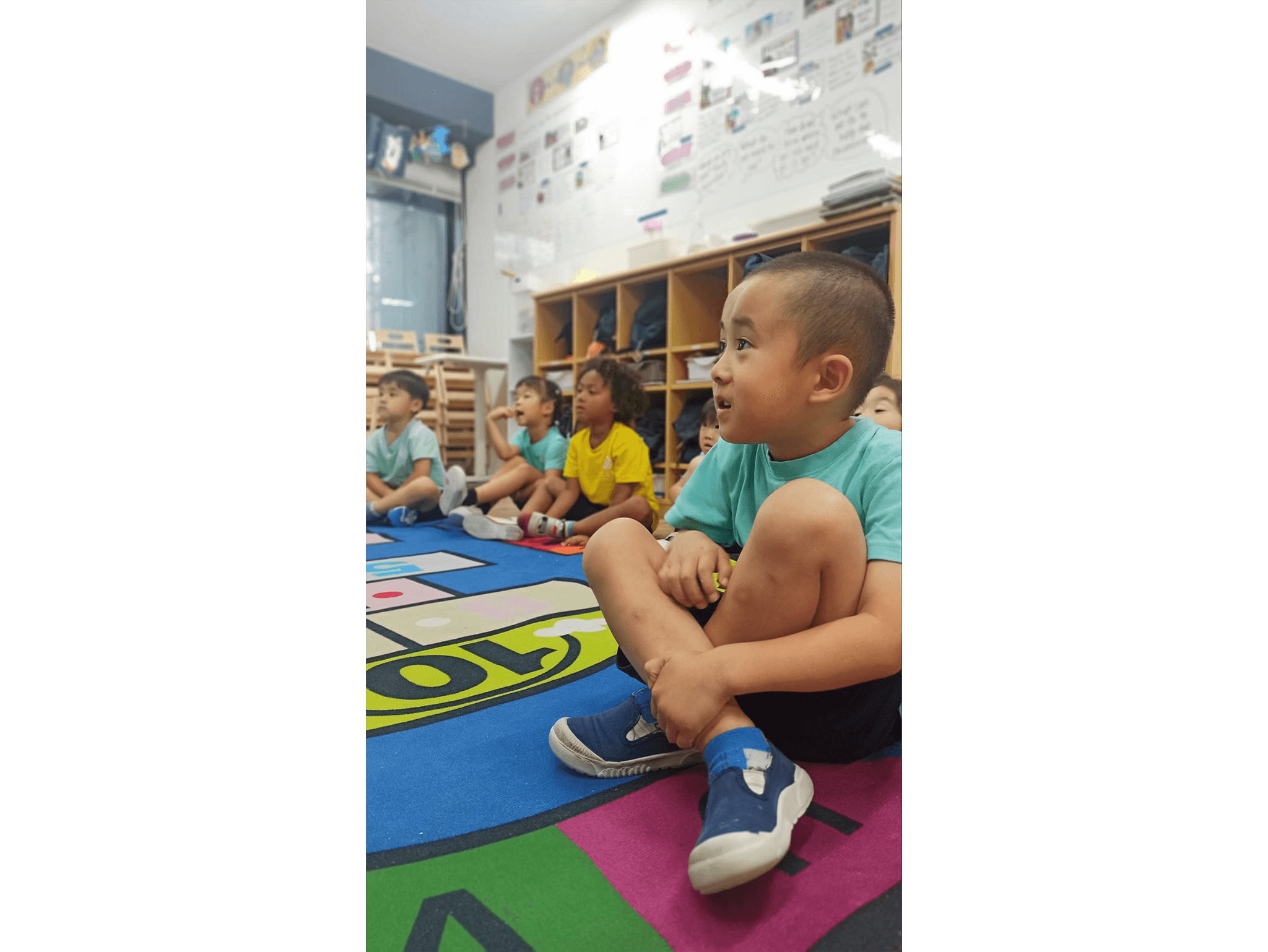

五感を使って世界を感じよう!

先日は、授業参観や保護者会などのイベントにご参加いただき、誠にありがとうございました。

普段のCGKでの子どもたちの様子を直接ご覧いただけたこと、また、保護者の皆さまとお話できたことをとても嬉しく思っています。

お忙しい中、貴重なお時間をいただき心より感謝申し上げます。

さて、4月から始まったUnit " Who we are” “わたしたちは誰なのか”では「五感」にフォーカスを当て、子どもたちは様々な活動を通して、私たちの体にはいろいろな感覚があることを探究してきました。はじめは「すっぱい」「いいにおい」「ちくちくする」など、自分の感じたことを言葉にするのが少し難しそうでしたが、回を重ねるごとに、「見る」「嗅ぐ」「聞く」「触る」「味わう」といった感覚に意識が向き、オノマトペや感想を少しずつ言葉で表現できるようになってきました。また、「自分はこう感じたけど、友だちは違った」という気づきも大切な学びの一つでした。同じ物や音に対しても感じ方はさまざまであることを、友だちと意見をシェアする中で理解していく姿が見られました。活動を振り返る中で、「今日は何の感覚を使った?」という問いかけに、「耳と目!」「手も使ったよ!」と答える姿からは、自分たちが意識的に五感を使っていることに気づき、生活の中に感覚がたくさんあることを実感しているようでした。

五感は、子どもたちの探究心や表現力を育む大切な力です。ユニットとしての学びは一区切りとなりますが、これからも日々の生活や遊びの中で、五感を使って感じること・考えることを大切にし、多様な感じ方・考え方に触れる機会をサポートしていきたいと思います。

Ocean

(2歳児)

モーニングムーブメント: 楽しさ・集中・自由

Oceanクラスの子供たちにとって、長い時間じっと座っているのは難しいことです。特に、登園して遊びを終えたあとには、なおさら難しさを感じます。そこで、モーニングサークルタイムをより楽しく、集中でき、自由な時間にするために、ヨガやダンスの動きを取り入れています。毎朝、お天気やその日の予定について話したあと、体を動かす時間を設けることで、子供たちはたくさん動いて気持ちを整え、仲間と一緒に活動を始められるようにしています。

このヨガの時間は子供たちにとって大好きな活動のひとつとなり、体を動かし、指示を聞き、協調性を育む貴重な機会となっています。特に人気のヨガダンスは「Here Comes the Firetruck」「Row Row Row Your Boat」「Fly Like a Butterfly」「Airplane Yoga」など。これらの遊び心ある歌と動きは子供たちの想像力を引き出し、1日の始まりを明るくエネルギッシュなものにしてくれます。

サークルタイムで積極的に参加している子供たちは、その日のヨガダンスを選ぶお手伝いもしています。この小さなご褒美が、子供たちの参加意欲やクラス全体の行動に大きな変化をもたらしています。自分の順番が回ってきたときに嬉しそうに目を輝かせる姿や、みんなで楽しそうに体を動かしている様子を見ることは、先生にとっても大きな喜びです。こうしたモーニングムーブメントの時間は、Oceanクラスにとって大切で特別な習慣となっています。

「今どんな気持ち?」~気持ちを表現してみよう!~

今月は学びのテーマの一つでもある「How we express ourselves(自己表現)」に関連して自分の「気持ち」について考えたり、向き合ったりしたOceanクラスの子どもたち。まだまだ自分の気持ちを言葉にすることは難しい時もありますが、何かを体験する前後や最中に「どんな気持ち?」と質問を投げかける時があります。すると、子どもたちから「楽しい!」「ドキドキする」「ちょっと怖い」「嬉しい!」「イヤだった」「(洋服が濡れて)気持ち悪い」など色々な気持ちを聞くことが出来ました。また普段の生活の中でも、子どもたちの揺れ動く感情が見受けられた際に「どんな気持ち?」「悲しかったね。」と質問したり、代弁や共感したりすることで、子どもたちも気持ちを言葉で表現しようとしてくれています。

年齢的にまだ、「相手の気持ちを考えて行動する」という事は難しいものです。しかし、自分に気持ちがあるように相手にも気持ちや思いがある事を少しずつ知り、理解し、自分も相手も大切な存在であることを感じ、思いやりを持って関わっていってもらえればと思います。

言葉での意思疎通は難しくても、子どもたちはコミュニケーションを取る天才です!!たとえ表現する言葉を知らなくても、相手の表情を見たり、お互いが微笑みかけることで会話が成立している場面を毎日のように見かけます。私たち保育者が気持ちを代弁して理解する事もあれば、友だちが言っている事、行動や表情から感じ取り「こうやって言うんだ」と真似をし、習得していく事もあります。これらは、スクールという「集団生活」の中で学べる利点の一つだと思います。これからも子どもたちの気持ちに寄り添いながら、一緒に表現していけるよう努めていきます。

さて、梅雨も明け本格的に夏がやってきました!「プールって楽しい!」「水でもっと遊びたい!」「暑いからお外で遊びたくない!」「アイスクリームが食べたい!(買ってくれるまでここから動かない!)」など夏という季節ならではの環境で、ご家庭でも子どもたちの気持ちがたくさん聞けるかと思います。保護者の皆様もぜひご自身の気持ちを表現しながら、お子様と関わる時間を楽しんで下さいね。

初等部・中等部

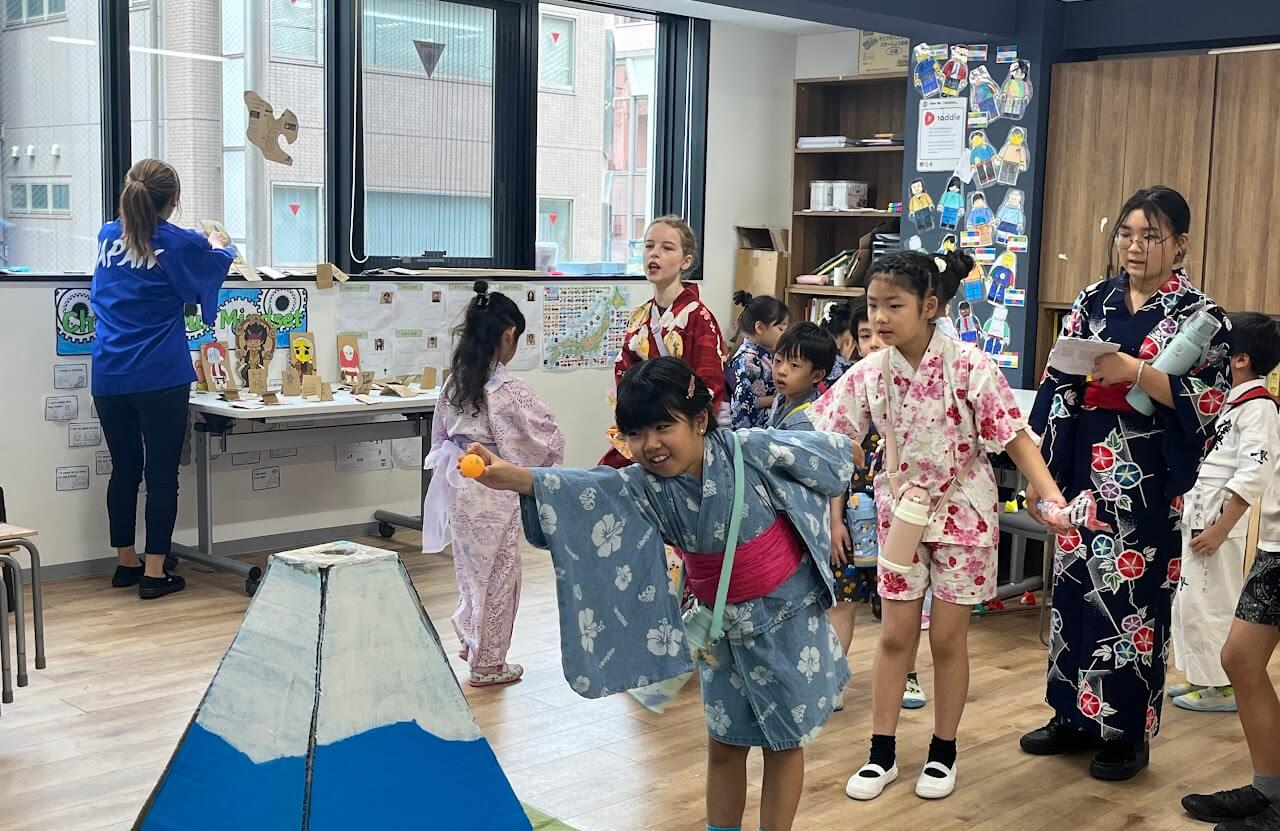

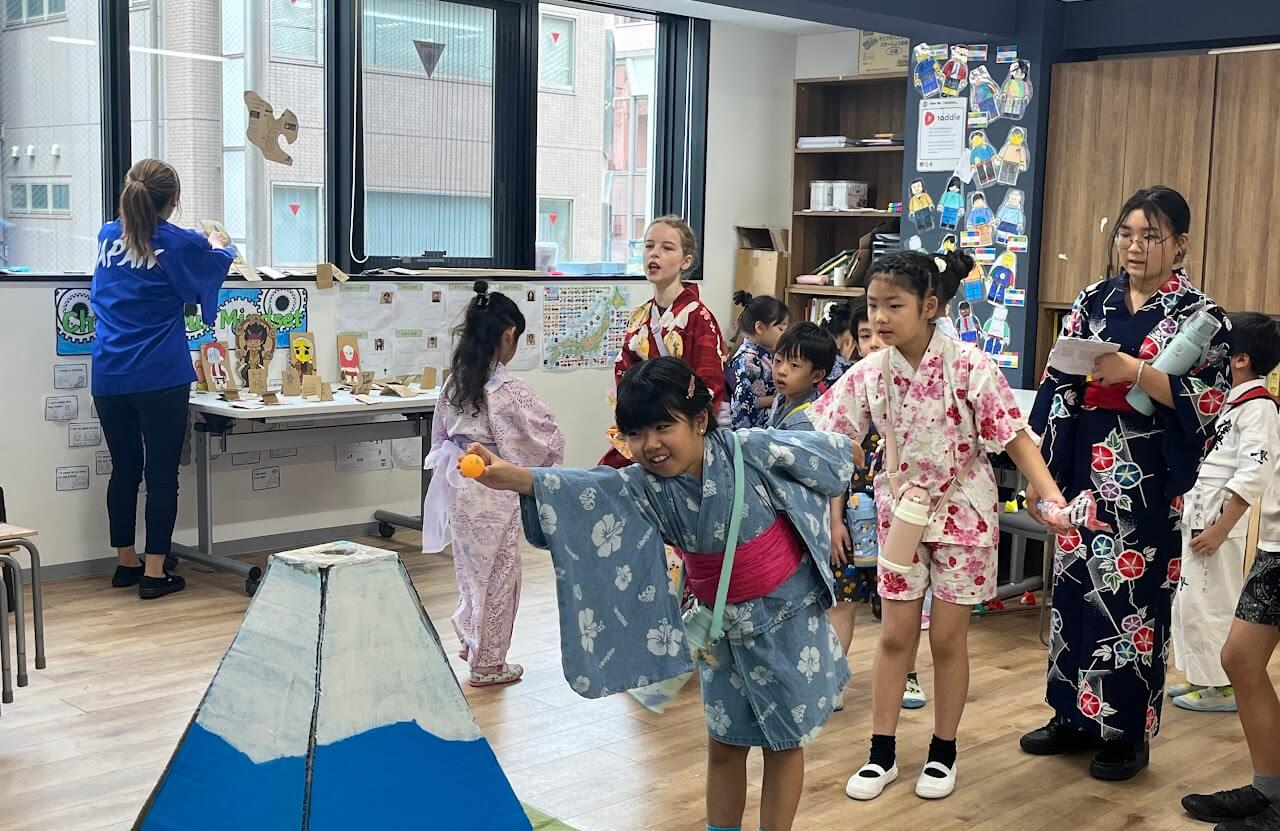

Japanese Cultural Day!

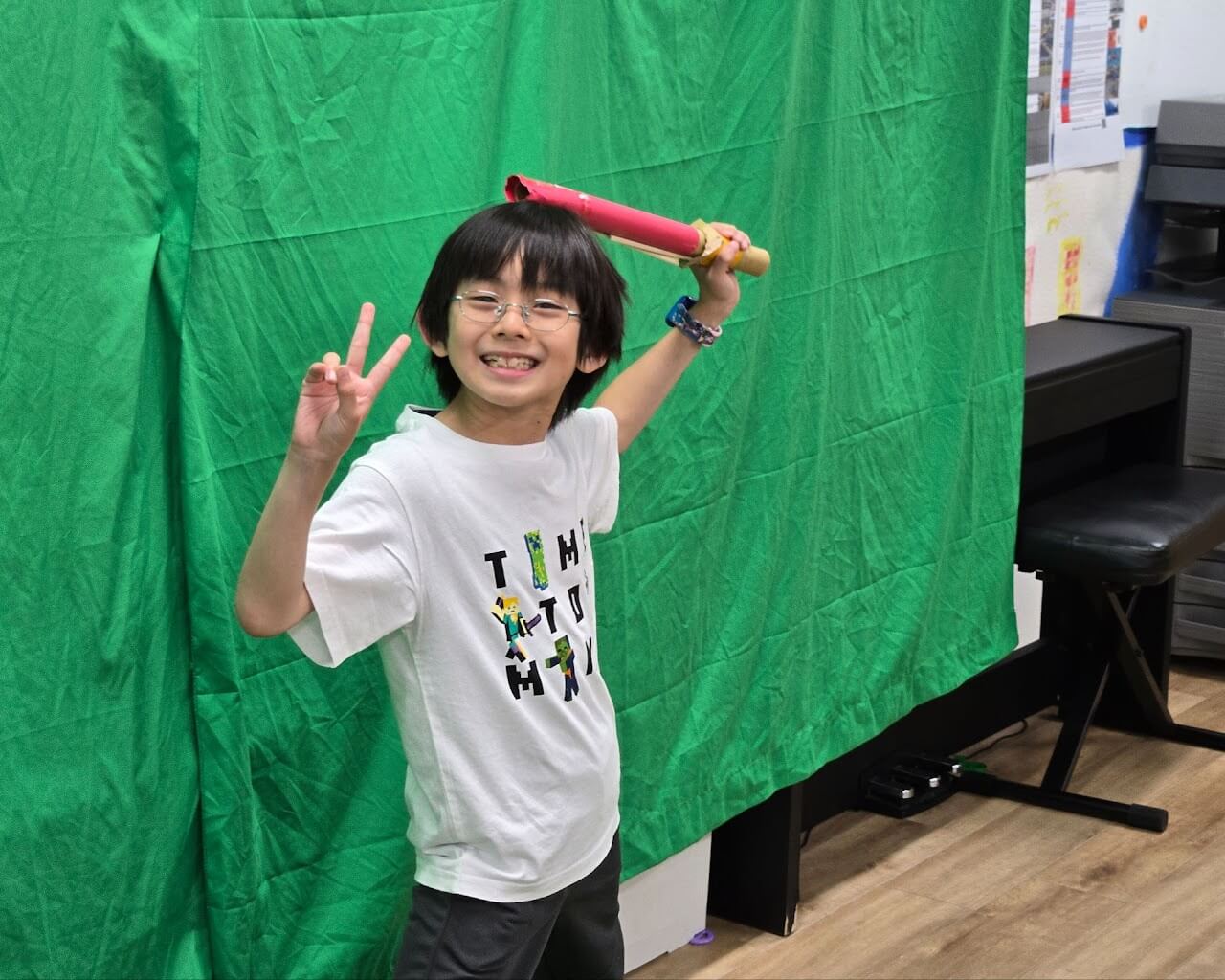

今年のES/MS主催の「Japanese Cultural Day」は、各クラスのブースに加え、音楽教師のMr. Mattによる「太鼓の達人」ブースも登場し、さらに盛り上がりました!

人数や学年数が去年よりも増える中、変わらず学年を越えた縦割りグループで行動しながら、異学年同士のつながりも深まり、学びと笑顔がいっぱいの特別な時間となりました。

今年は日本をテーマにブースを考える学年が多く、お寿司や和菓子をテーマにしたゲーム、富士山の輪投げ、的当てや宝探しなど、子どもたち自身がアイデアを出して準備した工夫いっぱいのブースが勢ぞろいしました。また、「太鼓の達人」ブースでは、リズムに合わせてバチを振る子どもたちの姿がとても賑やかでした。

さらに、会場を彩ったのは、子どもたちが一つひとつ丁寧に折った折り紙で飾られた「巨大な着物のディスプレー」。迫力満点の仕上がりで、思い出の一枚を撮るフォトブースとしても大人気でした。教職員による「うちわコンテスト」も開催され、それぞれの個性やユーモアが光る作品が並びました!

どのブースにも子どもたちの「誰かを楽しませたい」という思いと、日本文化への関心が込められており、一人ひとりが自分の役割に誇りを持って取り組む姿がとても頼もしく感じられました。来年も今から楽しみです!

アフタースクール

CGK TV - 高学年クラス

こんにちは、皆さん。

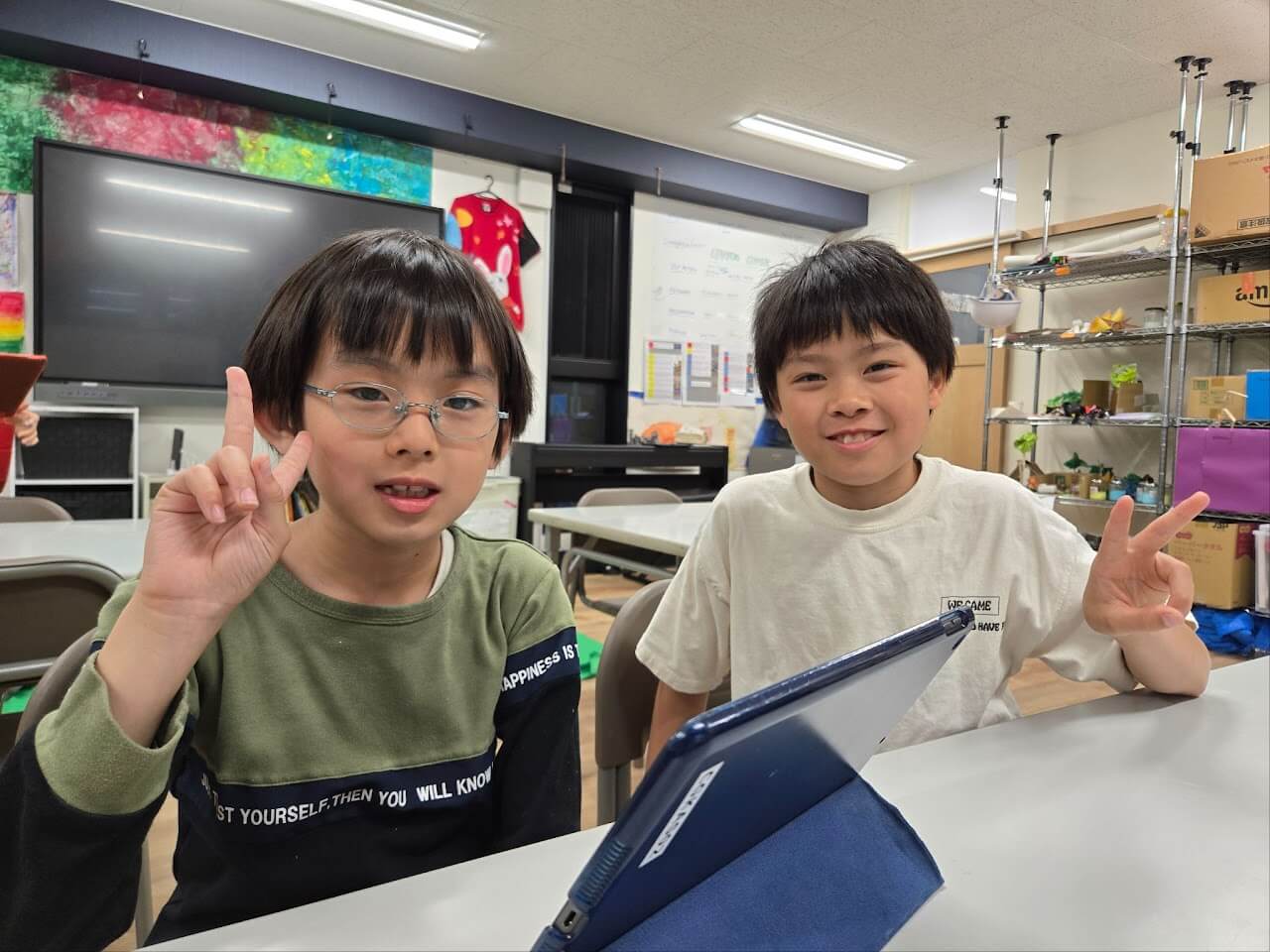

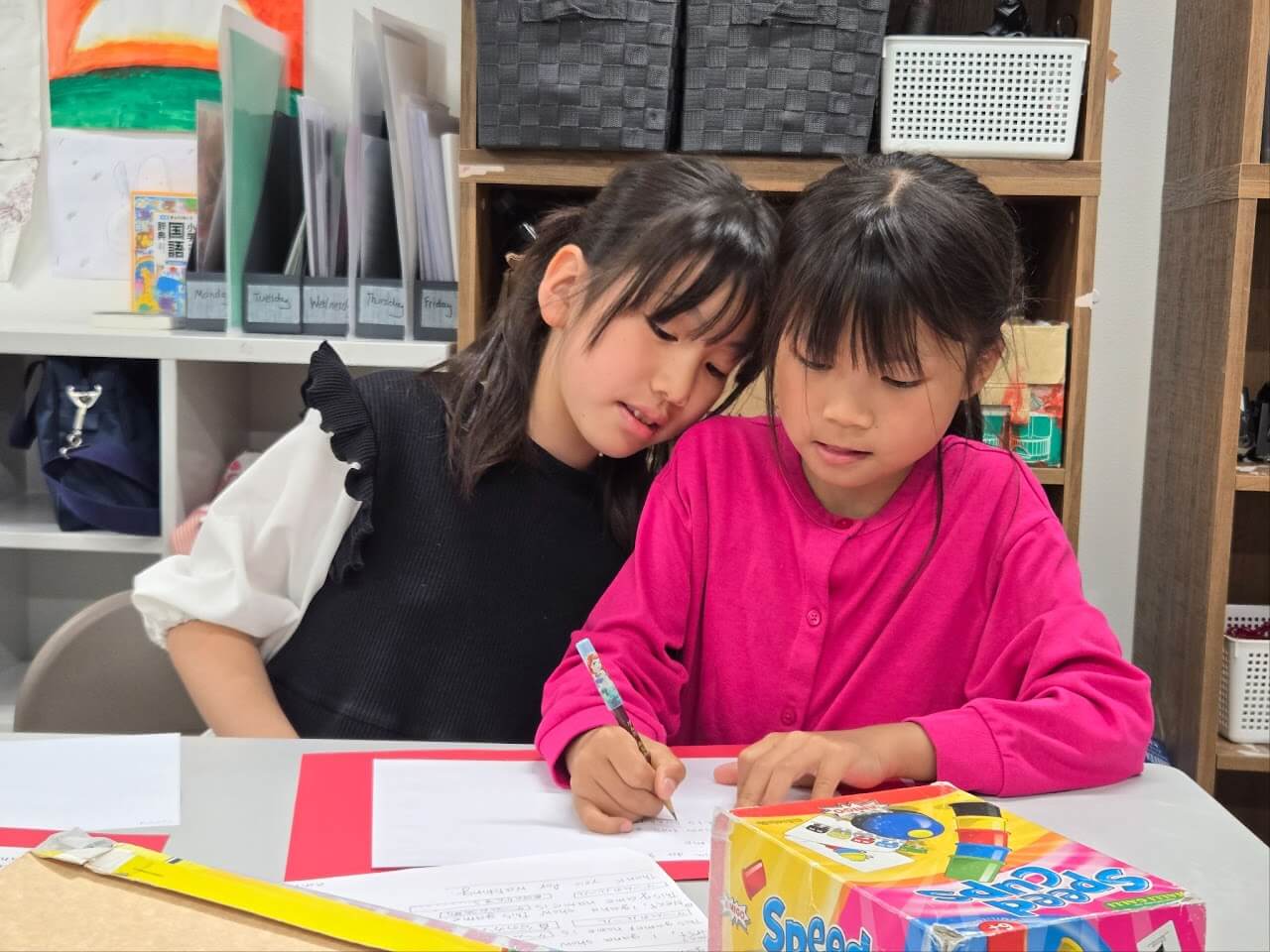

木曜日のプロジェクトを通して、高学年クラスでは「どうすれば協力してCGKのテレビチャンネルを作れるか?」という問いに取り組んできました。

まず最初に、テレビチャンネルに必要なアイデアや要素をブレインストーミングした後、生徒たちは自由にチャンネルのコンテンツ作りに挑戦しました。編集スキルを存分に活かし、教室にあるグリーンスクリーンも使用して、幅広いコンテンツを制作することができました。

完成したCGK TVには、オリジナルのサッカー解説やニュースレポート、映画、カラオケ、クイズ、物語、オリジナル番組、コマーシャルなど、盛りだくさんの内容が揃っています。これまでに培ってきた生徒たちのITスキルの成長が見られるとともに、最小限のサポートでグループごとに自らを組織し、問題解決していく力も際立っていました。

プロジェクトの最後には、クラスメートと一緒に完成したCGK TVの映像を鑑賞しながら、振り返りやフィードバックを共有する予定です。

1学期のプロジェクトが終わりに近づく中、アフタースクールでは2025年のサマースクールに向けて準備が進んでいます。今年も校外学習やユニークなアクティビティ、多彩なゲスト教師による授業など、楽しいプログラムが盛りだくさんです。参加をご希望の方は、公式サイトまたはCGK公式LINEアカウントよりお申し込みください。

CGKからのお知らせ

◆現在参加者募集中の留学プログラム◆

- 一年中(週末もしくは長期休み中、日帰りもしくは1泊)

- 日本国内に住む外国人家庭でホームステイ体験ができる

- 締め切り: ご希望日程の約1ヶ月前まで

- 詳細/申込:OfficeのMayuまで

海外からの短期留学生受け入れ ~ホストファミリー募集~

-

-

CGKでは海外からの留学生を積極的に受け入れ、多文化共生を推進していきます。異なる文化や環境で育った生徒たちが交流し、助け合うことで、クラス全体に豊かな多様性がもたらされます。この多様な環境は、生徒一人ひとりに異なる視点を学び、相互理解を深める貴重な機会を提供します。

CGKは、この多様性が教育的な成果を高めると信じています。異なる背景を持つ生徒たちが共に学び、協力することで、グローバルな視野を持つリーダーとして成長することが期待されます。さらに、多様な意見や価値観に触れることで、寛容さや共感力も育まれます。

短期留学生受け入れの環境を整えるため、ホストファミリーを募集しています。CGKファミリーの方でホストファミリー登録にご興味のある方は、OfficeのMayuまでご連絡ください(Toddle可)。

-