CGK Times

A global learning community for discovering

and pursuing your happiness

August 2025

Contents

プリスクール

世界を探究する喜び

CGKでは、学びは教室の壁を越えて広がっていきます。遊びは探究の中心にあり、園外活動は子供たちにとって周囲の世界を探索し、質問を投げかけ、理解を深める大切な機会となります。新しい公園を見つけたり、科学館で調べたり、水族館で海の生き物に驚いたり——地域社会で過ごす時間は、学びを豊かにし、子供たちの好奇心を刺激します。そしてもちろん、手作りのお弁当をみんなで分け合う時間が、この冒険をさらに特別なものにし、子供たちの笑顔と笑い声をいっそう輝かせてくれます。

子供たちが「遊びを通した探究」に取り組むとき、彼らは主体的で生き生きとした学習者になります。室内でも屋外でも、あるいは地域社会の中でも、好奇心と想像力を携えて自由に動き回ります。園外活動は新しい調査を生み、子供たちに実際に手を動かしてアイデアを試すことを促し、経験を実世界や想像の世界と結びつける物語を生み出します。その過程で、アートや自然、文化にも出会い、美や創造性への理解を深めていきます。

これらの経験は、学問的な力だけを育むものではありません。新しい環境を探索することで自信や自立心が育まれ、仲間との共有体験は社会的なつながりを強め、協力する力を養います。園外活動は、子供たちが自分を地域社会と地球社会の一員として捉え、共感や心の開放性、そして「所属する感覚」を育むきっかけとなるのです。

国際バカロレア(IB)のアプローチの核にあるのは、好奇心、批判的思考、そして国際的な視野です。園外活動は、こうした理想を具体的な形にし、子供たちにとって忘れられない思い出をつくりながら、生涯にわたる学びへの愛情を育む土台を築きます。

私たちは、子供たちが「世界全体を教室」として見られるように育てています。

CGKアワード

ようこそ、世界的に有名で尊敬・崇拝されているCGKアワードへ!毎月、各クラスから国際バカロレアのIB学習者像の特性を発揮した子供たちを紹介したいと思います。これらは、私たちの子どもたちに持ってほしい、そして世界に広めてほしい特性です。それでは、8月のCGKアワードの受賞者を発表します。

Jungle A (3歳児)

H.:バランスのとれた人(balanced)として、リーダーシップを発揮し、自分や友達に対して責任を持つ姿を見せてくれました。

K.:振り返りができる人(reflective)として、「もっとよくするにはどうすればいいか」を考え、クラスでのルーティンや友達・先生との関わり方を改善していました。

Jungle B (3歳児)

T.:思いやりのある友達として、自分のおもちゃを分け合ったり、友達が悲しいときに大きなハグをしてくれたりしました。

S.:勇敢な子供として、いつも新しい食べ物に挑戦し、その味を学んでいます。

Mountain (4歳児)

E.:学ぶ意欲にあふれ、探究の単元(UOI)の中だけでなく、その枠をこえて理解を広げようとする姿を見せてくれました。

A.:新しいことにいつも積極的に挑戦し、探究の楽しさを味わっています。

Sky A (5歳児)

K.:先生の助けを借りずとも、「学ぶ時間」「遊ぶ時間」「話す時間」「聞く時間」を自分で判断できています。

M.:探究の単元(UOI)の活動と、中心的アイデア(セントラルアイデア)や探究の流れ(lines of inquiry)を結びつけながら、一生懸命考える姿を見せています。

Sky B (5歳児)

E.:友達のことを考え、他の人に好奇心をもって関わろうとしています。

M.:レッスンを深く考え、積極的に質問をしています。

Sky A&B (5歳児)

探究を通して、世界を理解しよう

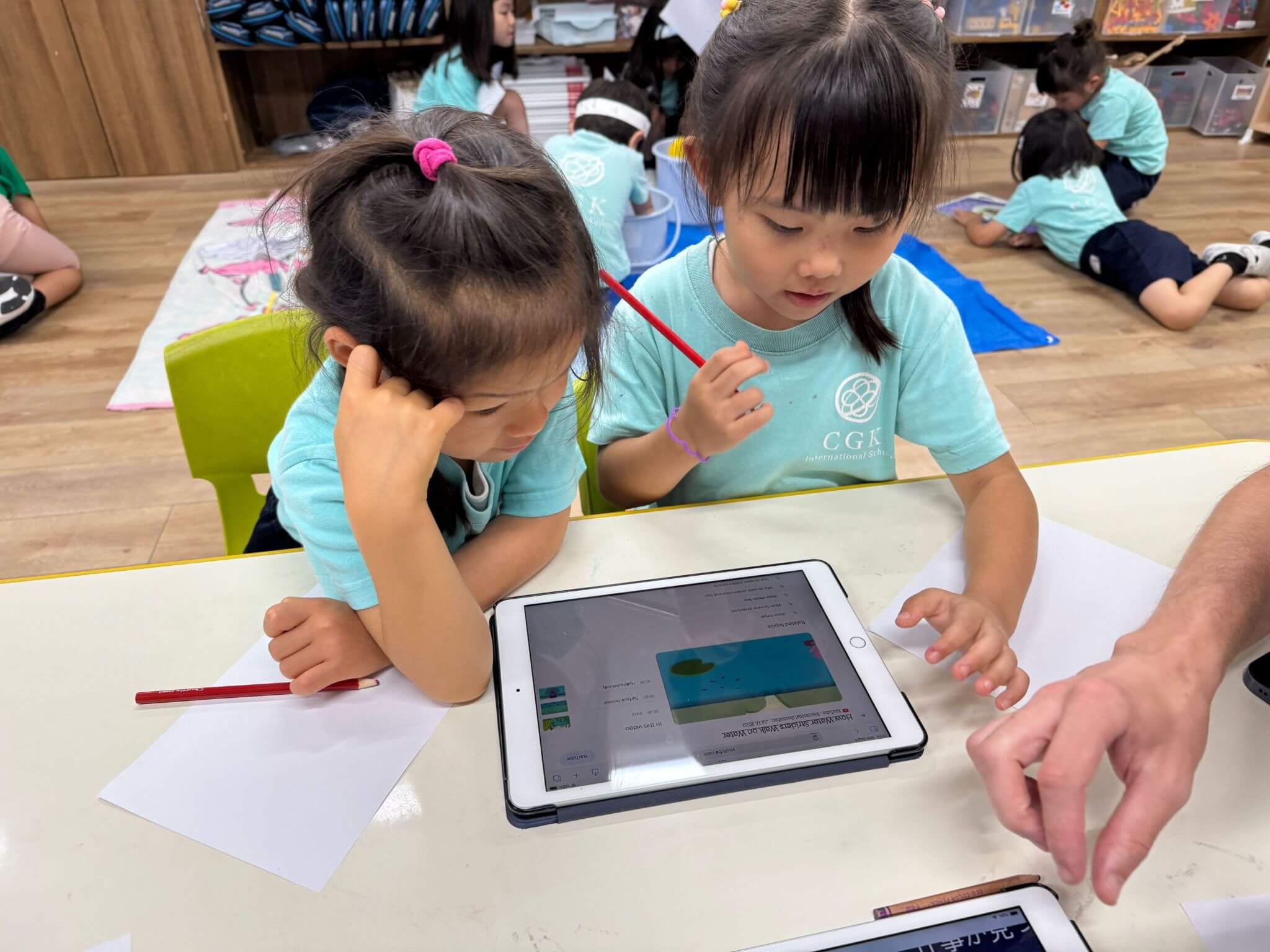

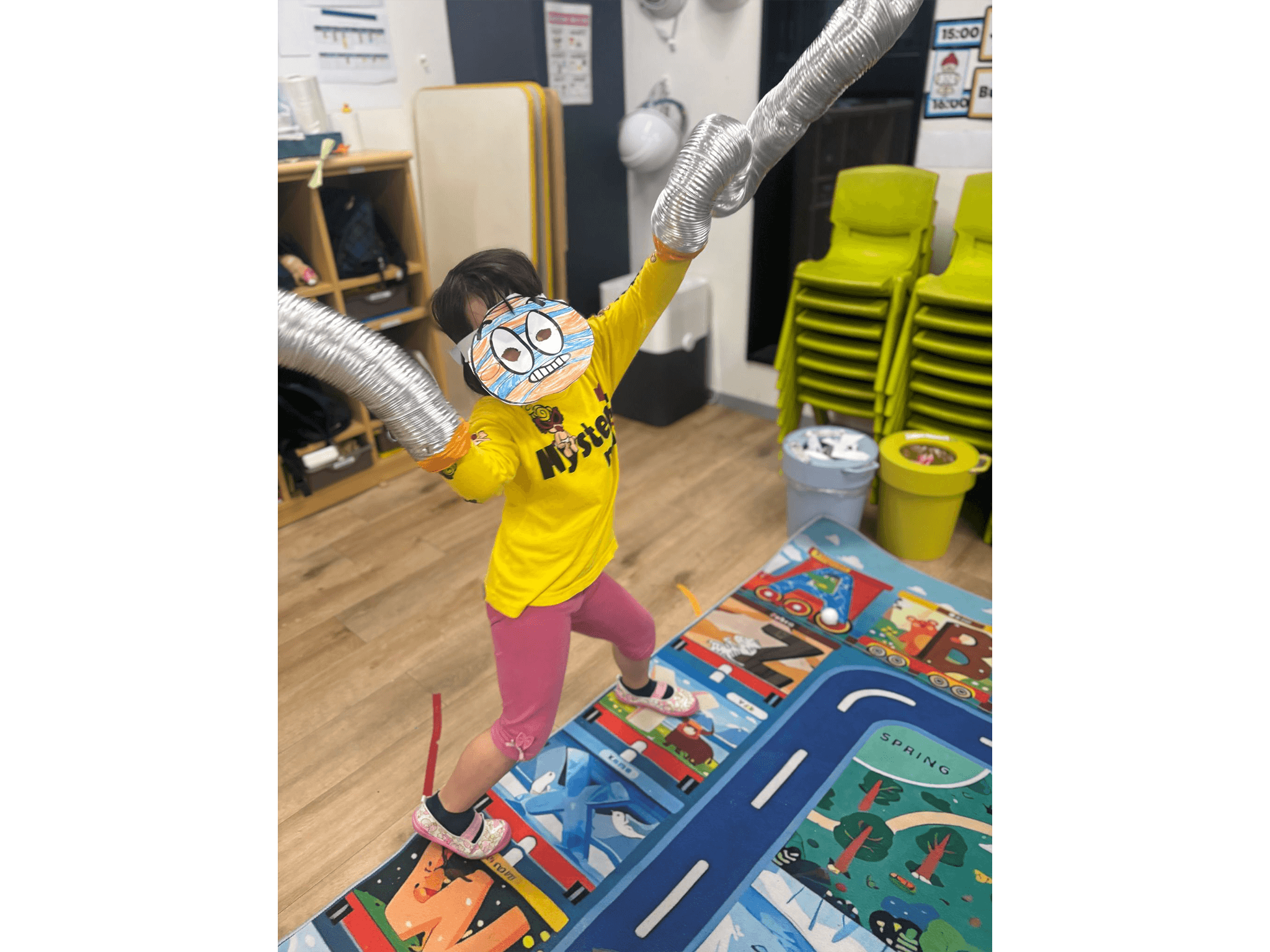

Skyクラスでは、探究の単元(UOI)「How the World Works(世界はどのような仕組みになっているのか)」を通して、科学的な思考、リサーチスキル、そして創造的なプロセスを活用しながら、身の回りの世界、さらにはその先の宇宙についても理解を深めてきました。答えをただ与えるのではなく、「宇宙やその中のシステム」について考えさせる問いや概念を中心にレッスンを設計してきました。

子供たちが取り組んだ問いは多岐にわたります。

「銀河は何でできているの?」

「昆虫って何?」

「浮くものと沈むものはどう違うの?」

「よい傘とは?」

「なぜ物は違う速さで落ちるの?」

「ロケットはどうやって宇宙に打ち上がるの?」

などなど、たくさんの問いが生まれました。

こうした問いに対して、クラス全体で話し合った後は、遊び、実験、イノベーションチャレンジ、リサーチ、アートやクラフトといった多様な方法を通じて探究を深めていきました。こうしたオープンエンドなアプローチは、理解を深めるだけでなく、子供たちが自分の好奇心や強みを活かしながら学びを表現できる機会を与えています。また、ハンズオンでの探究を通して、子供たちは概念に対してより強いつながりを持ち、振り返りの時間には自然と新たな問いを生み出し、次の探究へとつながっていきました。

特に印象的だった活動には以下のようなものがあります。

- ストローロケット打ち上げクラフト

- 重力と空気力学の実験

- 昆虫イノベーションチャレンジ

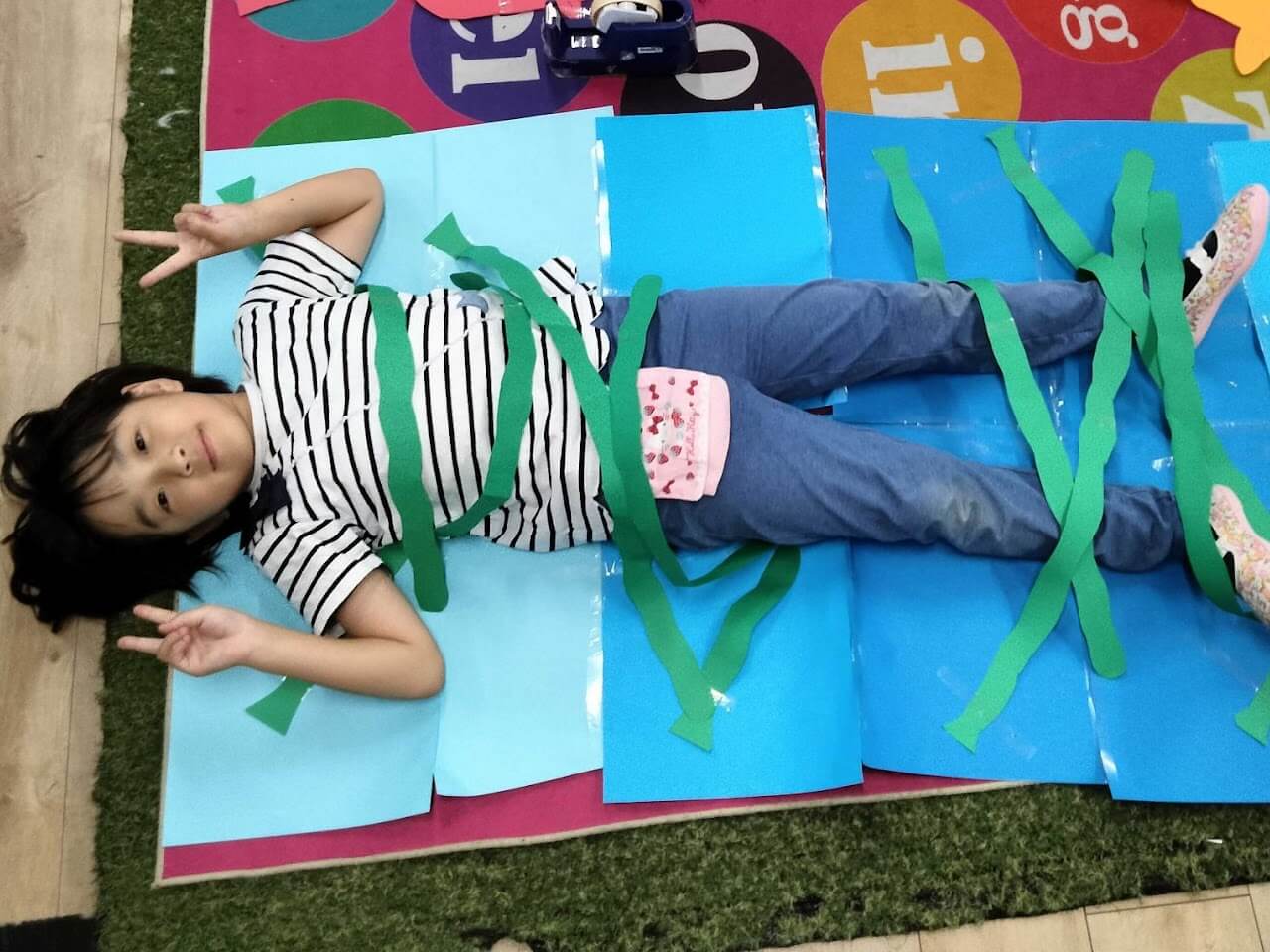

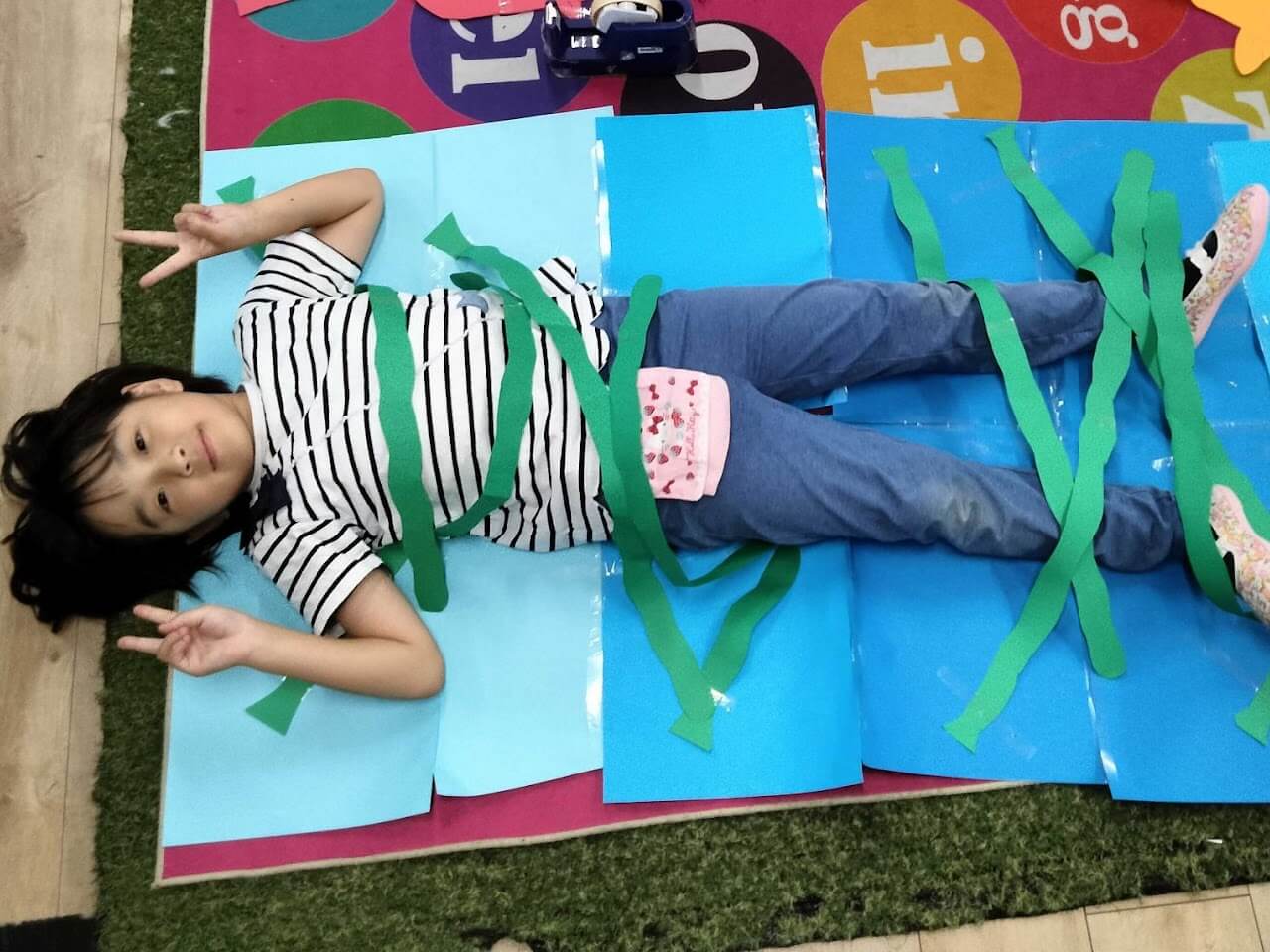

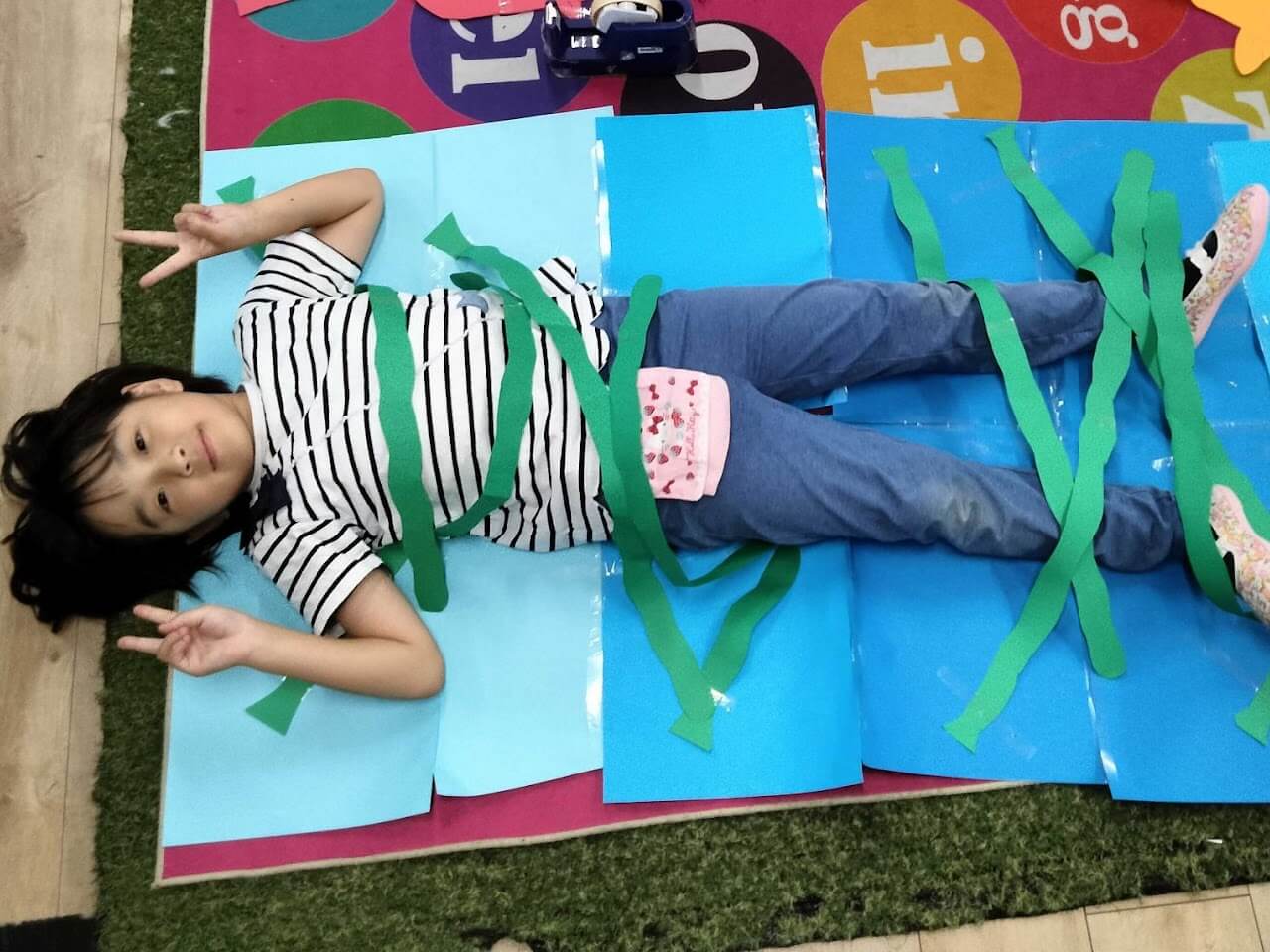

- 海の油流出クリーンアップチャレンジ

など、他にもさまざまな活動を行いました。

CGKでは、子供たちを学びの中心に置くことを大切にしています。一つひとつの体験が「楽しい」だけでなく「意味のある学び」として心に残るように、ハンズオン(体験型)、探究型、そして実生活に結びついた活動をデザインしています。学びがより鮮明に、そして長く心に残るものとなるよう、これからも工夫を続けていきます。

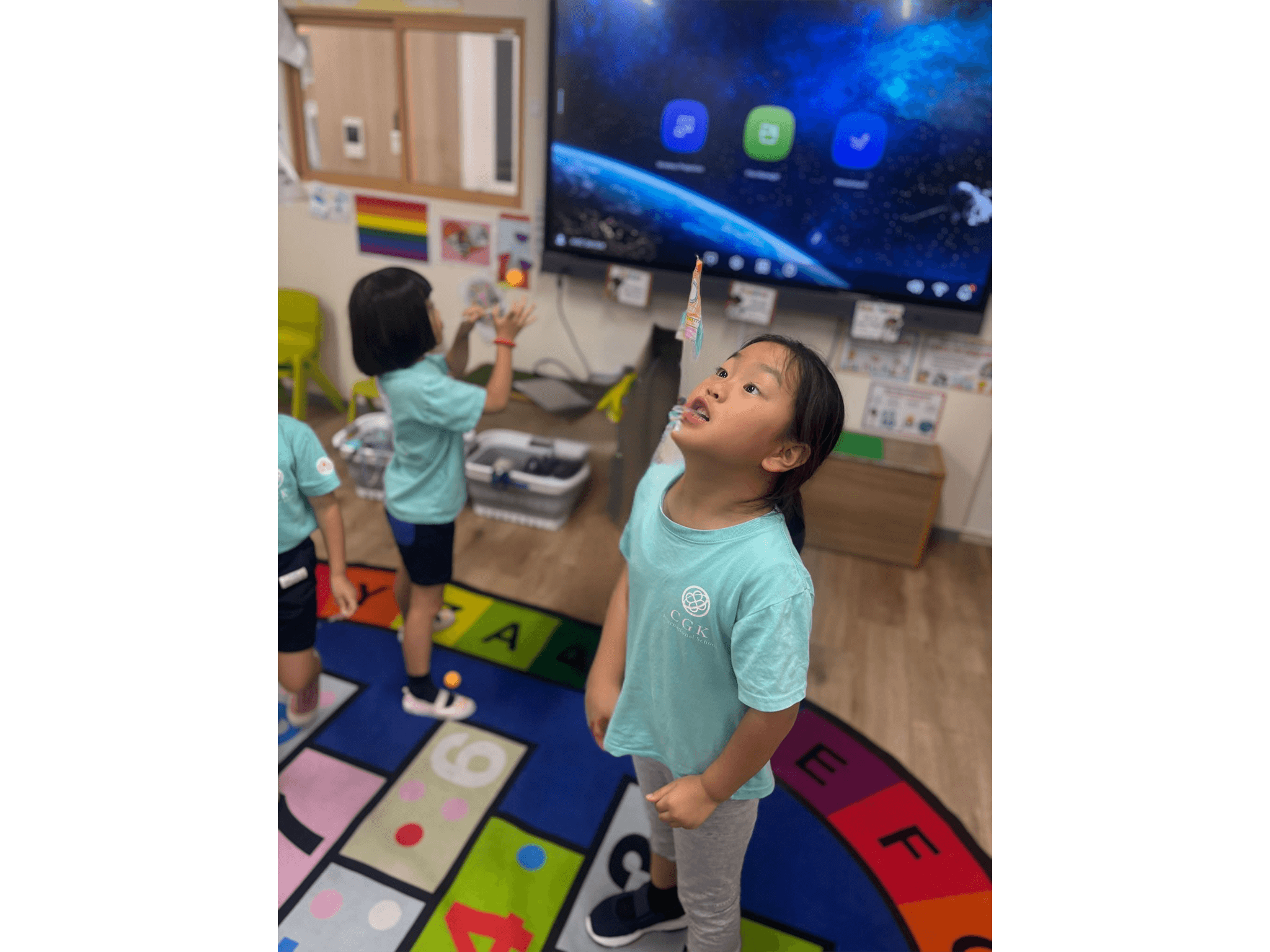

探究と探検から広がる宇宙の学び

探究の単元(UOI)「How the World Works(世界はどのような仕組みになっているのか)」の一環として、Skyクラスの子供たちは、好奇心、問題解決力、探究スキルを育みながら、身の回りの世界について理解を深めています。今月は「宇宙」と「惑星」をテーマのひとつとし、子供たちは「地球はどう動いているの?」「太陽や月はどんな役割をしているの?」「惑星はそれぞれ何が違うの?」といった問いを立てながら考えを広げ、宇宙の仕組みについて理解を深めてきました。ストーリーやディスカッション、体験型の活動を通じて、自然な好奇心を科学的な概念へとつなげ、まるで小さな科学者のように学んでいます。

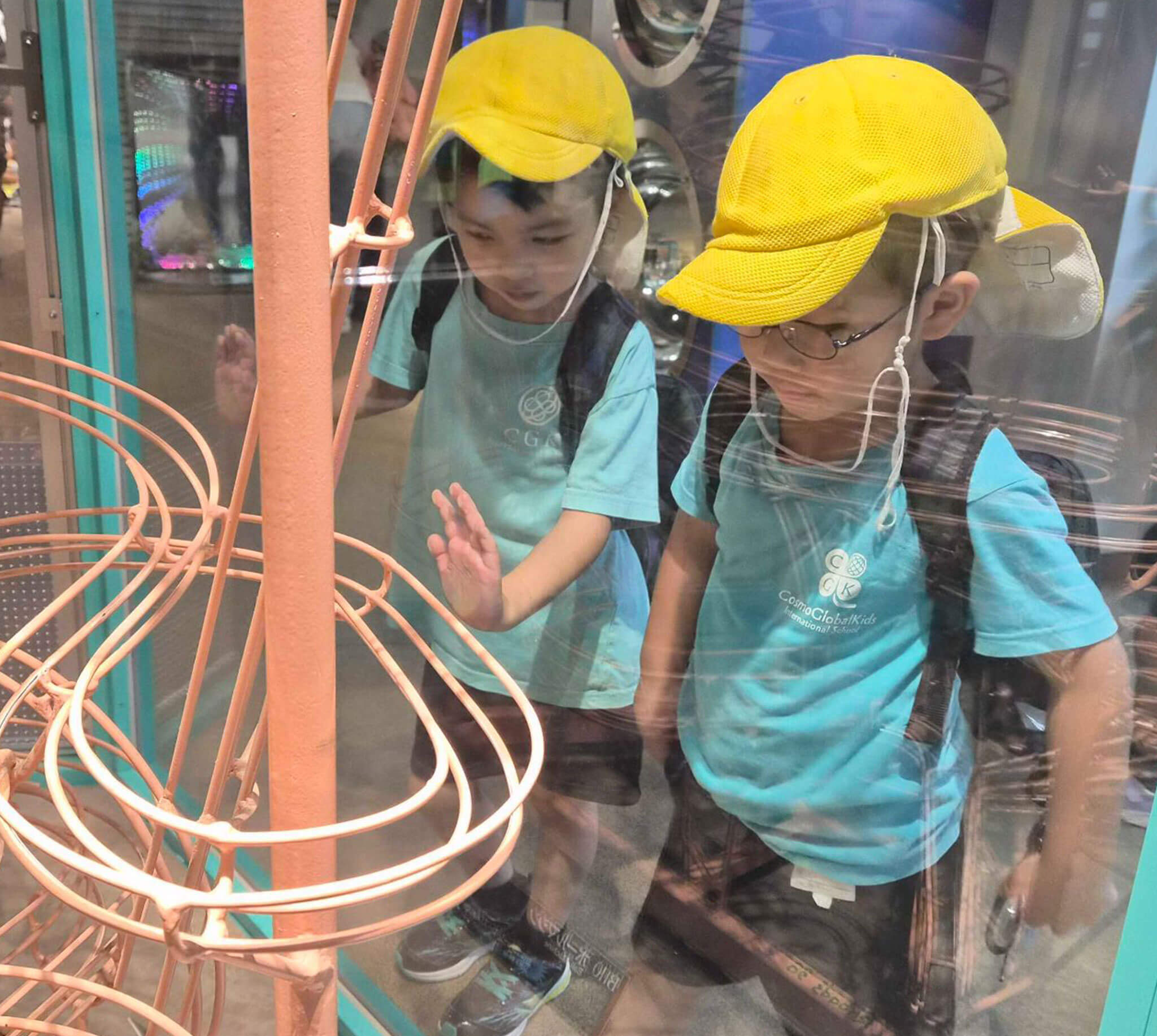

学びをさらに広げる機会として、子供たちははまぎんこども宇宙科学館を訪れました。中でもハイライトはプラネタリウムで、夜空に広がる星や惑星、銀河を臨場感たっぷりに体験しながら学ぶことができました。これまで教室で学んできたことを実際の体験につなげられる、とても貴重な時間となりました。

また、館内の体験型展示でも大きな学びがありました。光や動き、テクノロジーを使った実験コーナーでは、遊びを通して科学的な概念を発見でき、子供たちは夢中で取り組んでいました。これらは、教室での探究活動ともつながり、まさに「遊びながら学ぶ」経験となりました。

今回の校外学習を通して、子供たちは宇宙への理解を深めただけでなく、新たな疑問や好奇心を膨らませて帰ってきました。教室に戻ってからも、実験や創造的なプロジェクトを通して探究を続け、仲間とアイデアを共有しています。批判的に考え、よく観察し、協働することは、科学的探究の中心となる大切な姿勢です。

Skyクラスの子供たちが「探究する人(inquirer)」「考える人(thinker)」として、自分の学びと世界をつなげようとする姿をとても誇らしく思います。これからも、好奇心・創造性・体験型学習が合わさった、意味のある楽しい科学の学びを一緒に続けていきたいと思います。

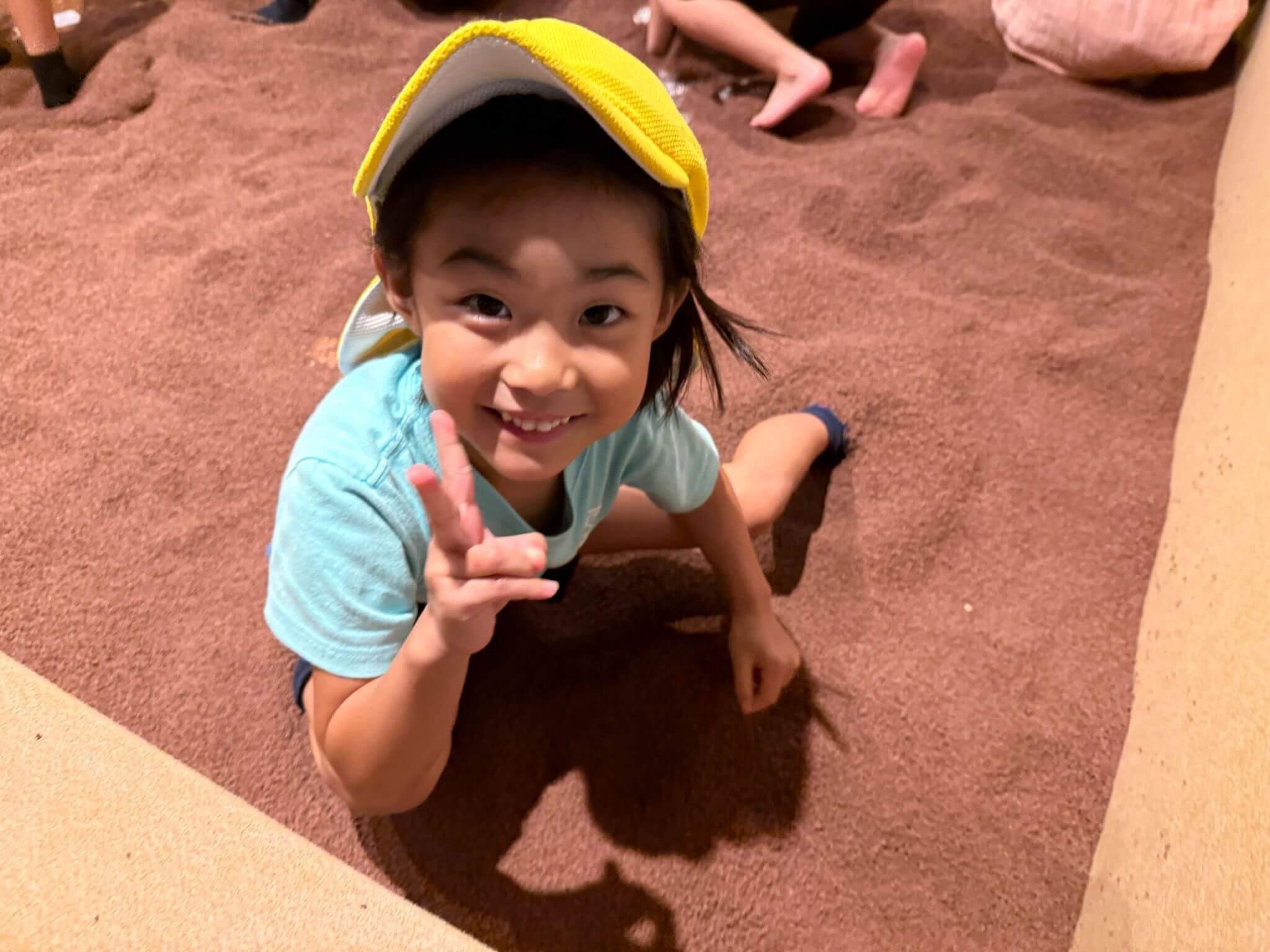

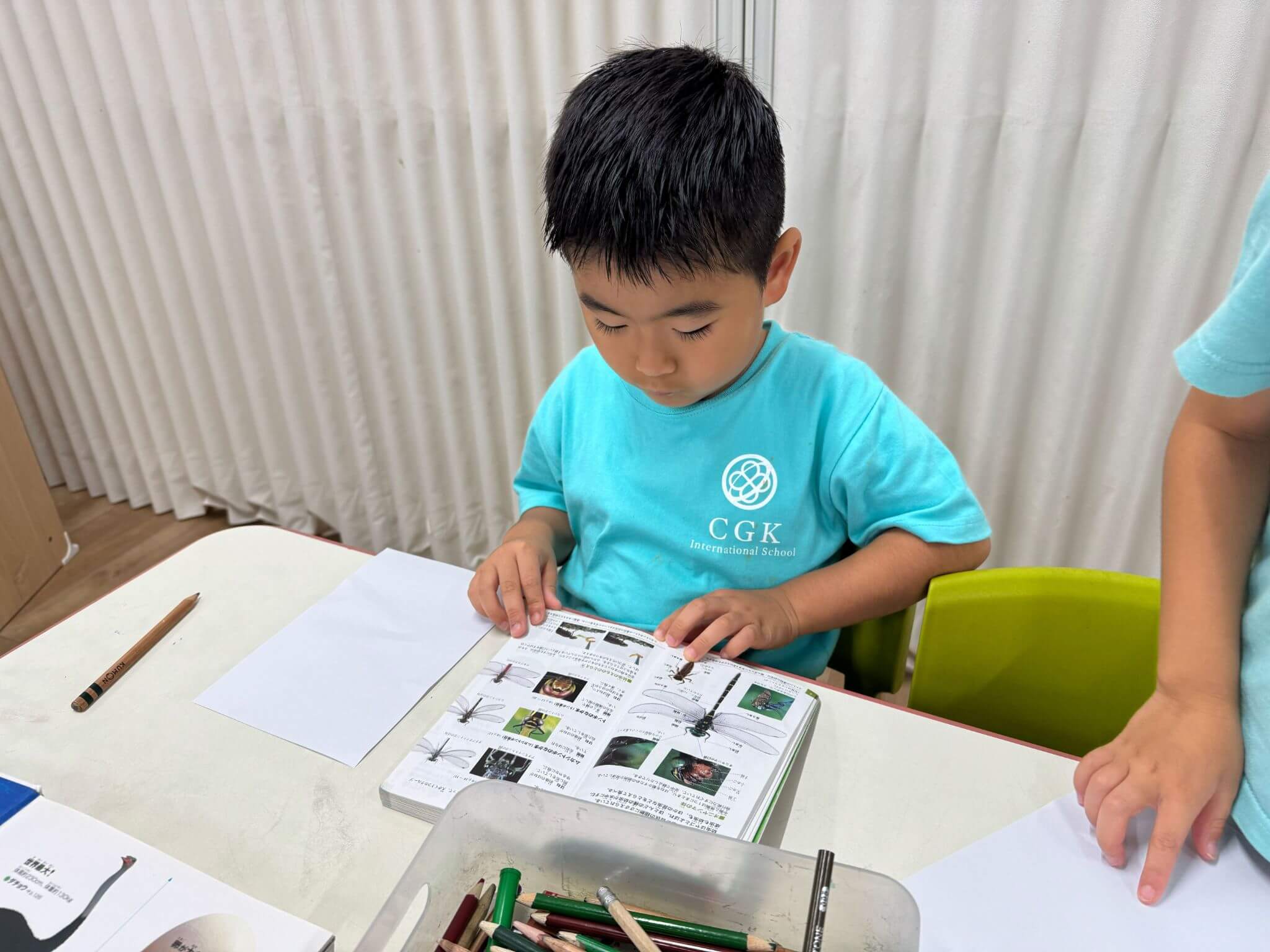

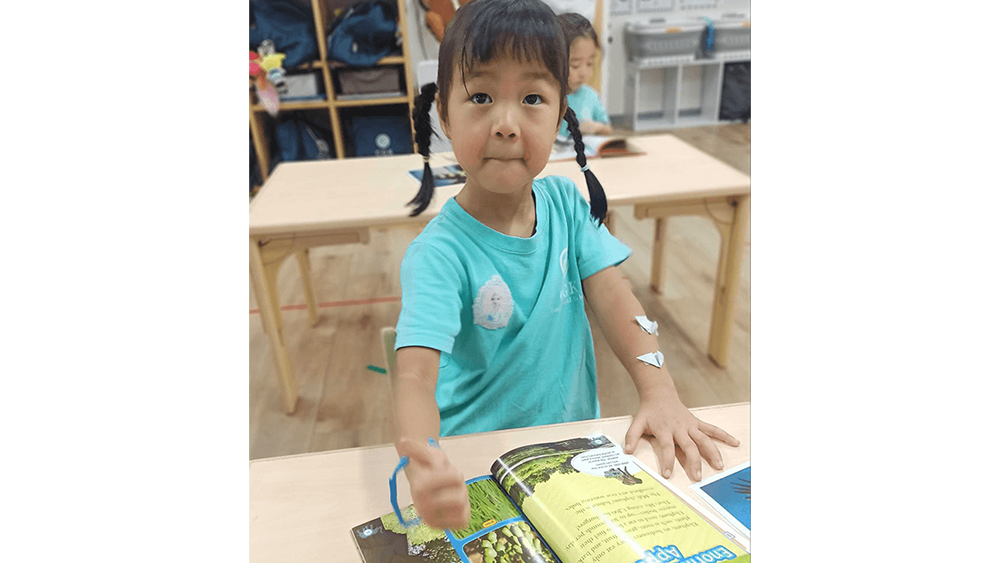

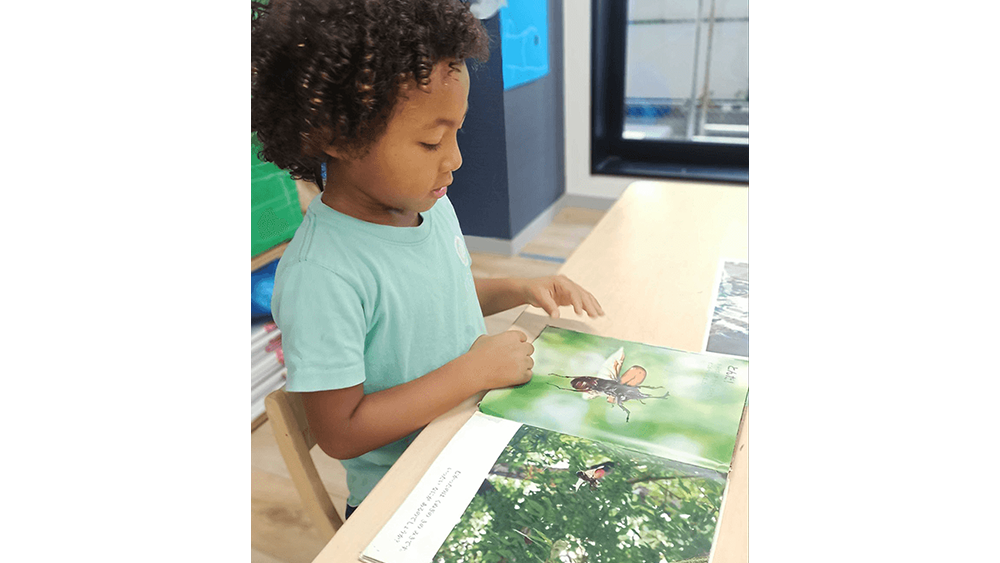

虫の世界から広がる、新たな発見

現在取り組んでいるIBの単元 "How the World Works (世界はどのような仕組みになっているのか)" の一環として、Skyクラスの子どもたちは「体感するファーブル昆虫展2025」へ出かけました。私たちの身近にある“自然”や“命”の仕組みに目を向け、興味や不思議を探究する貴重な学びの時間となりました。

会場に足を踏み入れた瞬間、子どもたちの視線は目の前いっぱいに広がる、色とりどりで大小さまざまな昆虫標本やリアルな昆虫模型、さらには実際に生きている虫たちに釘付けに。初めて見る外国の昆虫や、図鑑でしか見たことのないような種類の多さに、「こんな虫いるの!?」「羽が宝石みたい!」と、目を輝かせながら夢中になって観察していました。展示をじっくりと見てまわる中で、「なんでこの虫はこんな色をしているの?」「どこに住んでるの?」「どうしてこんな名前なんだろう?」と、自然とたくさんの疑問が生まれてきました。友だちと意見を交わしたり、知っていることを自信を持って伝え合う姿からも、一人ひとりの中に育まれている“探究心”が感じられました。

また、虫に触れる体験コーナーでは、最初は緊張していた子どもたちも、自分の番になると勇気を出してチャレンジする姿が見られました。まさにIBの学びの姿 "Risk Taker (挑戦する人)" が多くの場面で見られました。「背中はつるつるかと思ったけど、触ってみたらふわふわしてたよ」「ここを触ると危なくないんだって」と、体験を通して得た発見を嬉しそうに伝えてくれました。

CGKに戻ってからは、写真を見ながら印象に残った昆虫や新たな発見を振り返り、絵や言葉で表現する活動を行いました。不思議な形や色、感触までも思い出しながら、自分のお気に入りの昆虫を描いたり、「自分が虫だったら…」と想像をふくらませながら創造的な絵を描いたりと、楽しみながら学びを深めていました。

子どもたちにとって今回の体験は、ただの「お出かけ」ではなく、“自然”や“命”の不思議に触れながら、自分の中の好奇心や探究心を育てる、学びのひとときとなりました。これからも日常の中にある「なんでだろう?」という小さな問いを大切にしながら、一人ひとりの「知りたい」という気持ちを伸ばしていきたいと思います。

Ms. Maya

Mountain

(4歳児)

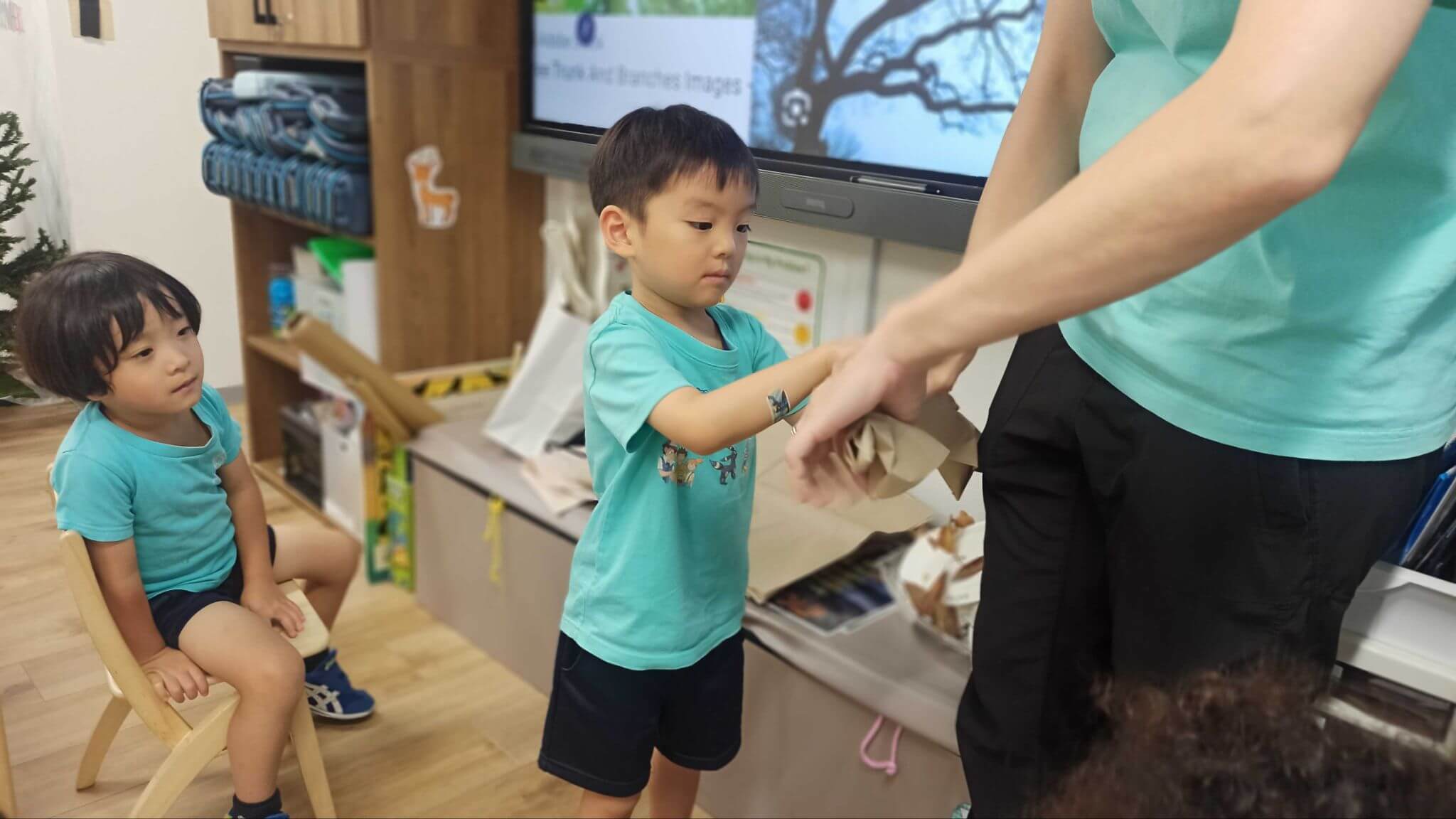

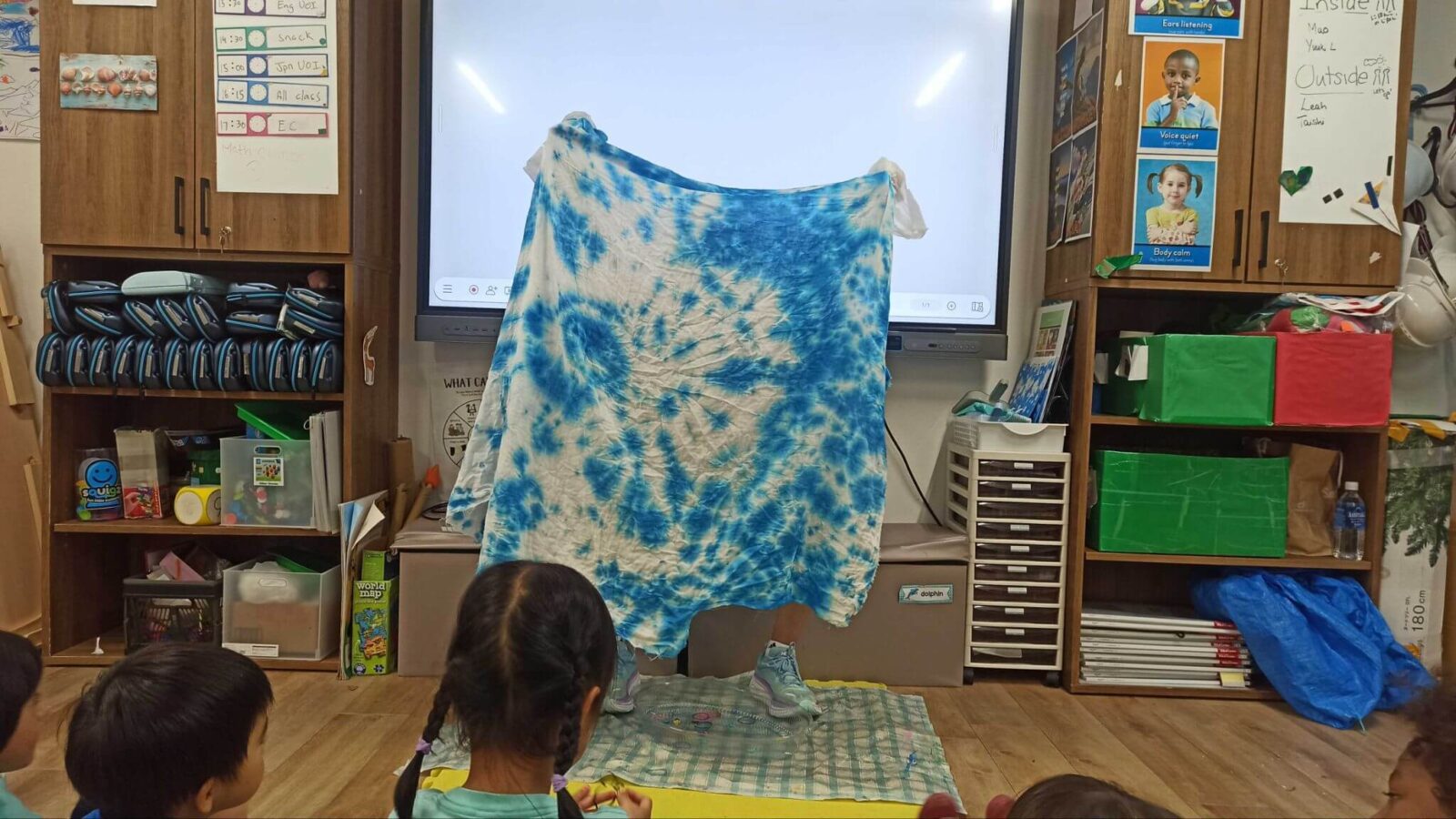

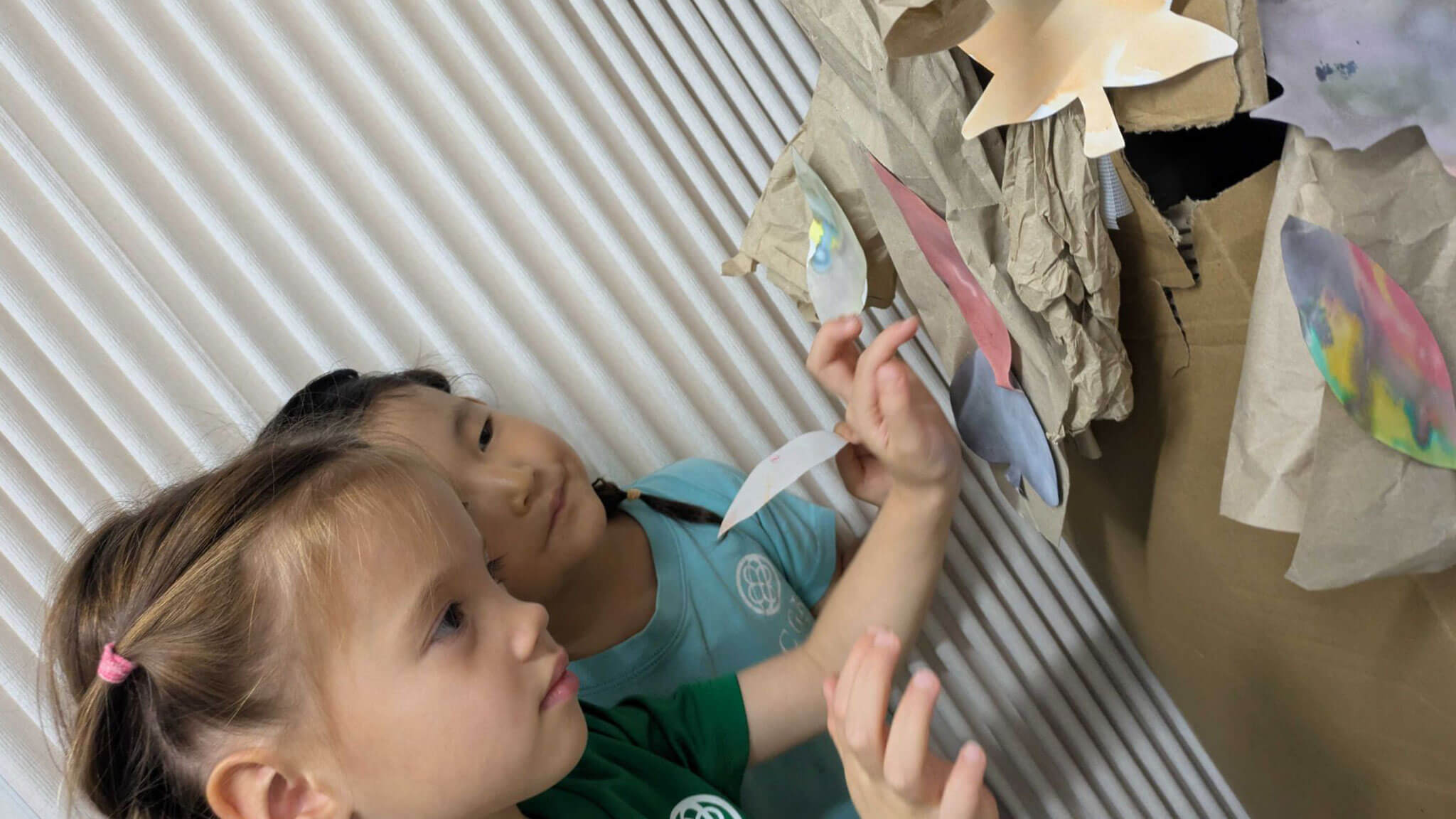

教室に森をつくろう

教室が子供たちの創造力でいっぱいになり、森へと変身しました。木や葉っぱ、動物をデザインして制作し、教室の一角をまるで本物の森のように仕上げ、子供たちの驚きと感動を引き出しました。このプロジェクトでは、子供たちが自分の芸術的表現を用いて「自然」を形にし、共有の空間を作り出すことで、自分たちの学びに対する誇りや達成感をより深めることができました。

この学びの土台には社会的構成主義があり、Mountainクラスの子供たちは自分自身の経験や記憶だけでなく、友達からも学び合いました。森や動物、植物について知っていることを出し合い、話し合いながら知識を広げていきました。また、近くの根岸森林公園を訪れて葉っぱや枝を集めたり、動物や虫を探したりしました。さらに図書館の本で調べてリサーチスキルを身につけ、読んだことを実際の制作活動に結びつけました。

このプロジェクトの中心には探究がありました。森に何を入れるか、どんな形にするかは子供たちが自由に決めました。動物に集中する子もいれば、虫を作ったり、友達と一緒にタイダイ染めで川を表現したりする子もいました。それぞれの好奇心や選択が学びを導き、学習に対する主体性やクラスコミュニティとのつながりがより深まりました。

完成した森は、今後は小さな世界でのごっこ遊びや探究の場として活用されます。どんぐりや松ぼっくり、枝や葉などを公園で集めて持ち込み、実際の自然素材を取り入れながら遊びや学びを広げていきます。これにより、自然の質感や形、模様に触れ、好奇心や物語づくり、さらに深い探究を引き出すことができます。

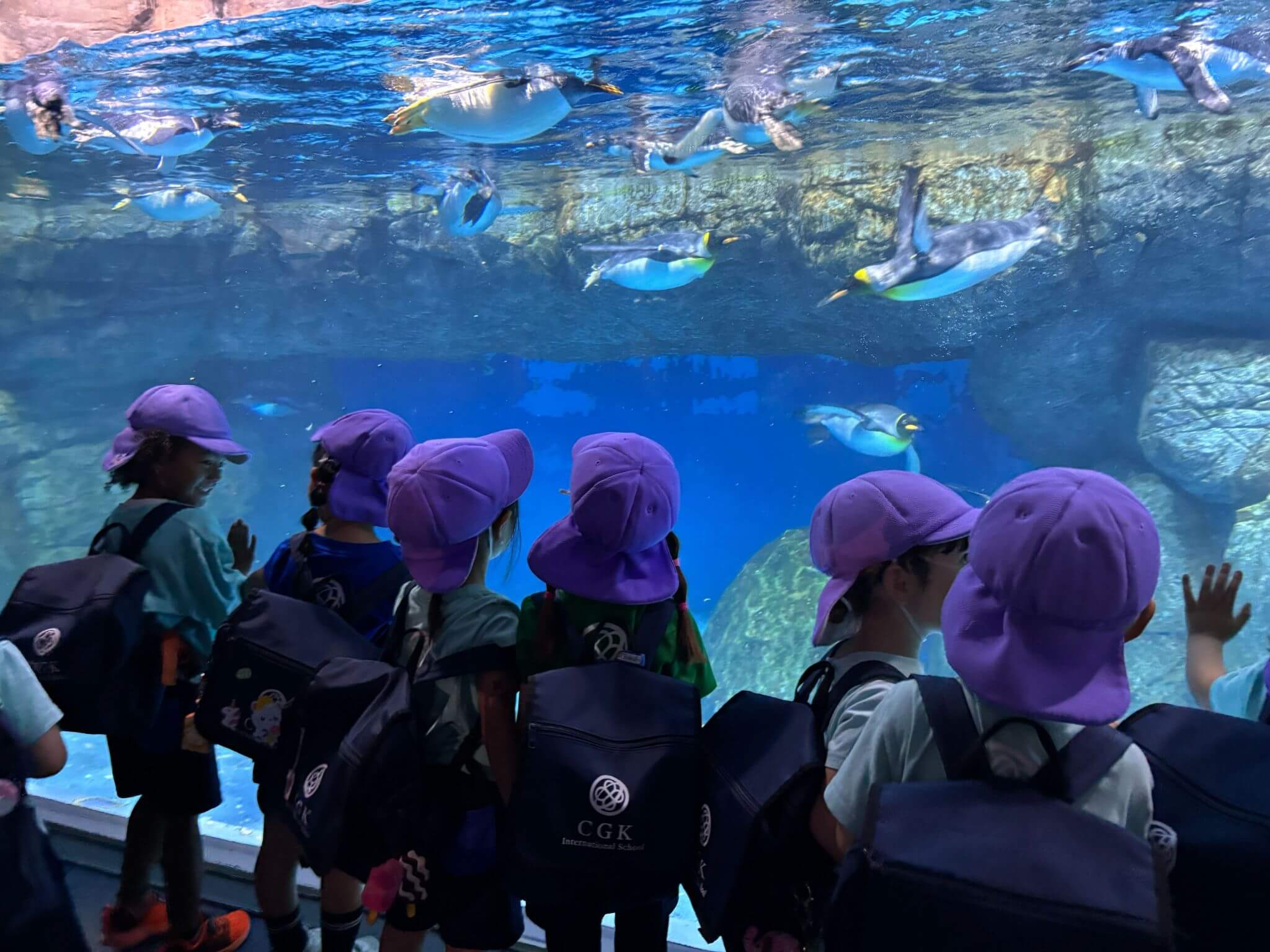

海から学ぶ、私たちにできること

8月は「海」をテーマに学びを進めました。八景島シーパラダイスへの見学では、これまでレッスンで学んできた知識を、実際の生き物を目の前にしながら確かめる貴重な機会となりました。例えば、レッスンで学んだ「ペンギンは魚を骨がつまらないように頭から丸飲みする」という話を思い出しながら観察し、子どもたちは「本当に頭から食べてる!」「すごいね!」と目を輝かせていました。教室で聞いたことが現実の姿として目の前に現れたことで、生き物の体のつくりや暮らし方への興味がさらに深まった様子でした。

また、海に流れ込むプラスチックごみの問題についても学びました。「どうしたらゴミのポイ捨てがなくなるだろう?」「ゴミ箱をふやしたらいいんじゃない?」「そもそもゴミを出さないようにすればいいんだよ!」といった声があがり、一人ひとりが真剣に考える場面が見られました。その学びを形にするため、子どもたちは海の生き物が悲しんでいる様子を描いたポスターを制作しました。描いた絵には「みんなで海をきれいにしよう」という思いが込められています。

このように、実際に見て、感じて、考える体験を通して、子どもたちは環境問題を単なる知識としてではなく、「自分にもできることがある」という実感を持ちながら学んでいます。今後もさまざまな生息地に目を向け、それぞれの環境が抱える課題や、地球を守るために私たちができることを楽しく探究していきます。

Jungle A

(3歳児)

美しいはじまり

Jungle Aで迎えた前期は、好奇心、勇気、そしてつながりにあふれた日々でした。初日から子供たちは、新しい仲間、新しい日課、そして探究と成長の無限の機会が詰まった空間に一歩踏み出しました。私たちが共に築いてきたのは、単なる「教室」ではなく、あたたかな「コミュニティ」そのものでした。

毎朝は新しいわくわくで始まります。ドアで友達に挨拶し、みんなで集まるサークルタイム、物語の共有、ディスカバリータイムでの発見、大きな挑戦や小さな挑戦を乗り越える日々。こうしたリズムが学びの中心となり、遊びが新しいアイディアを生み出し、問いかけが探究につながり、何気ない瞬間が大きな成長につながっていきました。

Jungle Aでは、子供たちはただ「学ぶ」だけでなく、自ら「教える」存在でもありました。靴を探すのを手伝ったり、新しい友達を遊びに誘ったり、つらい時に優しい言葉をかけたりと、チームの一員であることを日々示してくれました。子供たちの姿は、文字や数字と同じくらい大切なのは、共感や尊重、協力であることを教えてくれます。

もちろん、挑戦の時もありました。大きな感情があふれる日や予想外の変化が起きることもありましたが、その一つひとつの出来事が、私たちの絆をより深めてくれました。その過程で、子供たちは自分の中にある「しなやかさ」を発見し、支えてくれるコミュニティの安心感を実感しました。

レッジョ・エミリアの理念にインスパイアされ、「子供は空っぽの器ではなく、自ら知識を築く存在である」という信念を大切にしてきました。その精神は、ブロックで積み上げた塔にも、投げかけた問いにも、語られた物語にも表れていました。Jungle Aはまさに、子供たちの声が届き、アイディアが尊重され、誰もが「見てもらえている」と感じられる場所になっています。

学期が進み、教室に再び親しい顔がそろうこれからも、Jungle Aを彩るエネルギー、好奇心、そして思いやりはさらに大きくなっていくでしょう。私自身の役割は少し変わりますが、すぐそばで、子供たちの発見や友情、成長の一歩一歩を一緒に喜び、応援し続けます。

素晴らしい始まりを共に作ってくれた子供たち、そしてご家族の皆様に心から感謝いたします。これからも喜びと学びにあふれる日々を重ねていけることを楽しみにしています。

夏といえば?

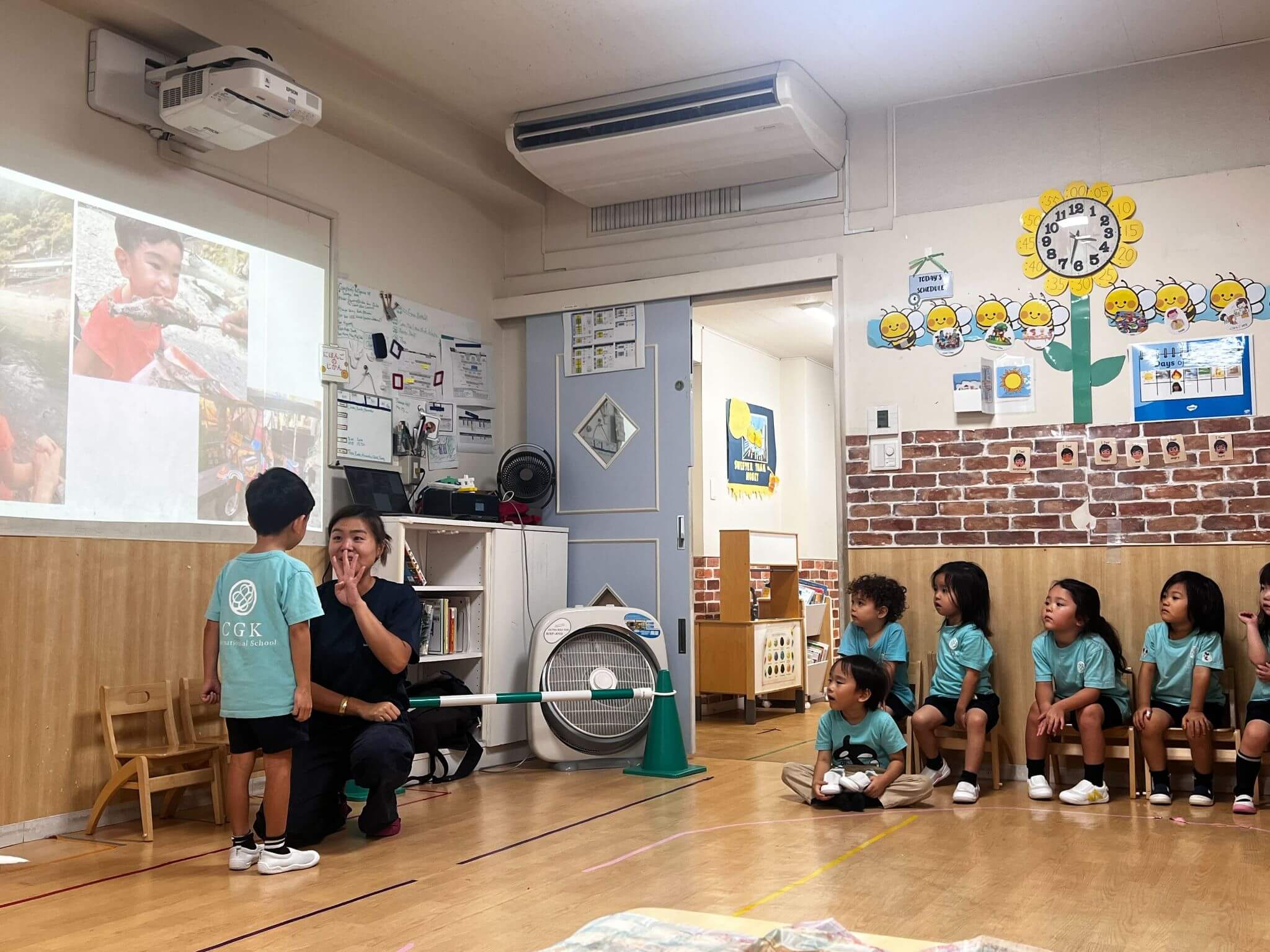

今月初めにはみなとみらいの花火大会、そして中旬には夏休みがあったことから、子どもたちの間で自然と「夏」に関する話題が多く生まれていました。そこで、夏休みの出来事をShow and Tellでみんなの前に立ってお話をしたり、夏と言えばなんだろう?夏ってどんな季節?などと考えを膨らませました。

「夏は暑いから、お水たくさん飲まなきゃだよね!」「夏祭りに行ってやきそばを食べたよ」「市役所にひまわりが咲いてた!」などと、夏に関する知識やエピソードを沢山共有してくれた子ども達。 以前よりも経験したことや知っていることを分かりやすく説明することが出来るようになってきました。お友達との会話も弾み、話題が広がっていく様子に成長を感じています。

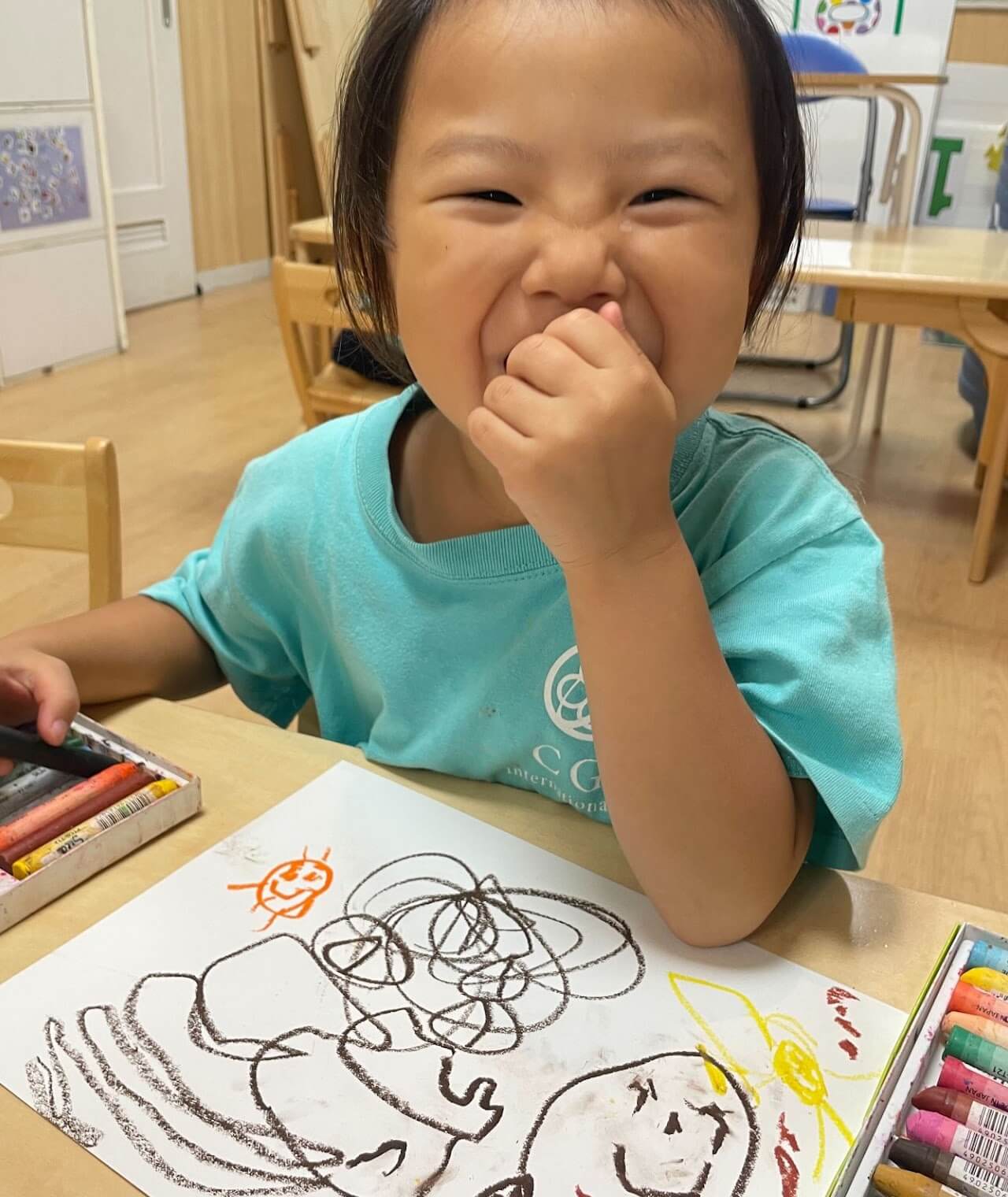

そして言葉だけではなく、他にも経験したことや伝えたいことを表現するにはどんな方法があるかを子ども達と一緒に考え、絵や粘土、おもちゃを使って夏に関するものを創造・表現することも楽しみました。カニを釣ったことをカプラと海の生き物おもちゃで表現したり、粘土でアイスクリームを作ったりと、時にはお友達とアイデアを共有しながら自由に表現活動に取り組みました。特にお絵描きテーブルでは、実際に行った場所や一緒に出掛けた家族やお友達をはっきりと描いて、先生からの質問にも具体的に説明出来る姿がたくさん見られました!

「スイカの名産地」の歌も、歌う回数を重ねるうちにどんどん上手に振り付きで歌えるようになっています♪ 大きな声でクラスメイトと歌うことを楽しむ姿はとても微笑ましいものです。日本語のレッスンを通して季節や、その季節の行事にも関心を持ち、毎年巡る日本の四季を楽しんでくれたらと思います。

Jungle B

(3歳児)

私たちはどのように自分を表現するのか: 気持ちを大切にする

Jungle Bクラスでは、新しい探究の単元 How We Express Ourselves(私たちはどのように自分を表現するのか) に取り組み始めました。探究のスタートとして、自分自身や周りの人の「強い気持ち」に気づき、それにどう応えるかに焦点を当てています。物語やディスカッション、ごっこ遊びを通して、子供たちは誰かが悲しんでいる時、怒っている時、わくわくしている時にどう気づき、どうやさしく対応できるかを学んでいます。

「お友達が悲しい気持ちのとき、どうしたらいい?」という問いかけに対し、子供たちは「そっとしてあげる」「ハグをしてあげる」「おもちゃを貸してあげる」「そばに座って気持ちをわかってあげる」など、思いやりのある答えを出してくれました。また、ケガをしたときにお医者さんが助けてくれるように、人から大切にされることについても話し合いました。

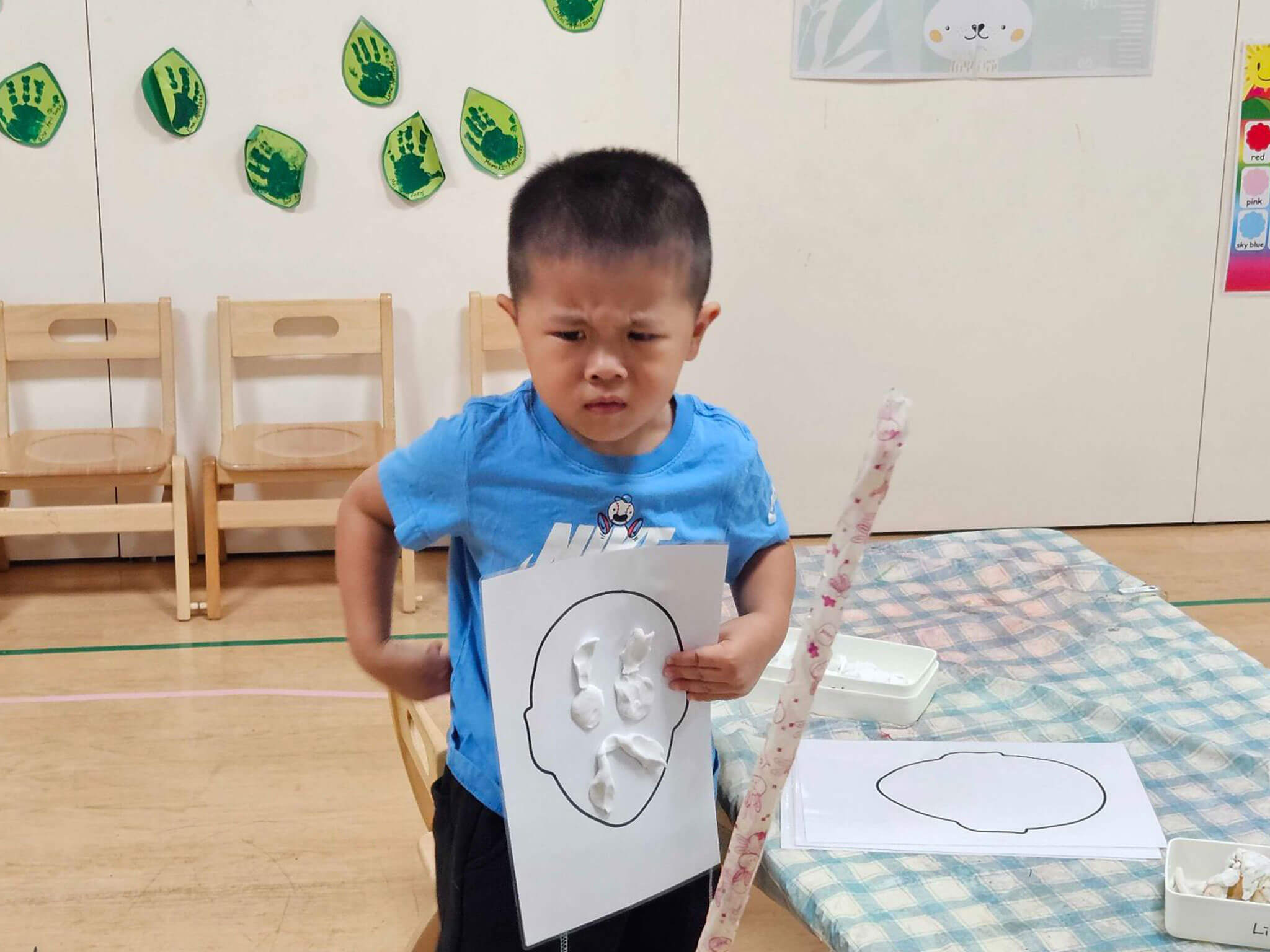

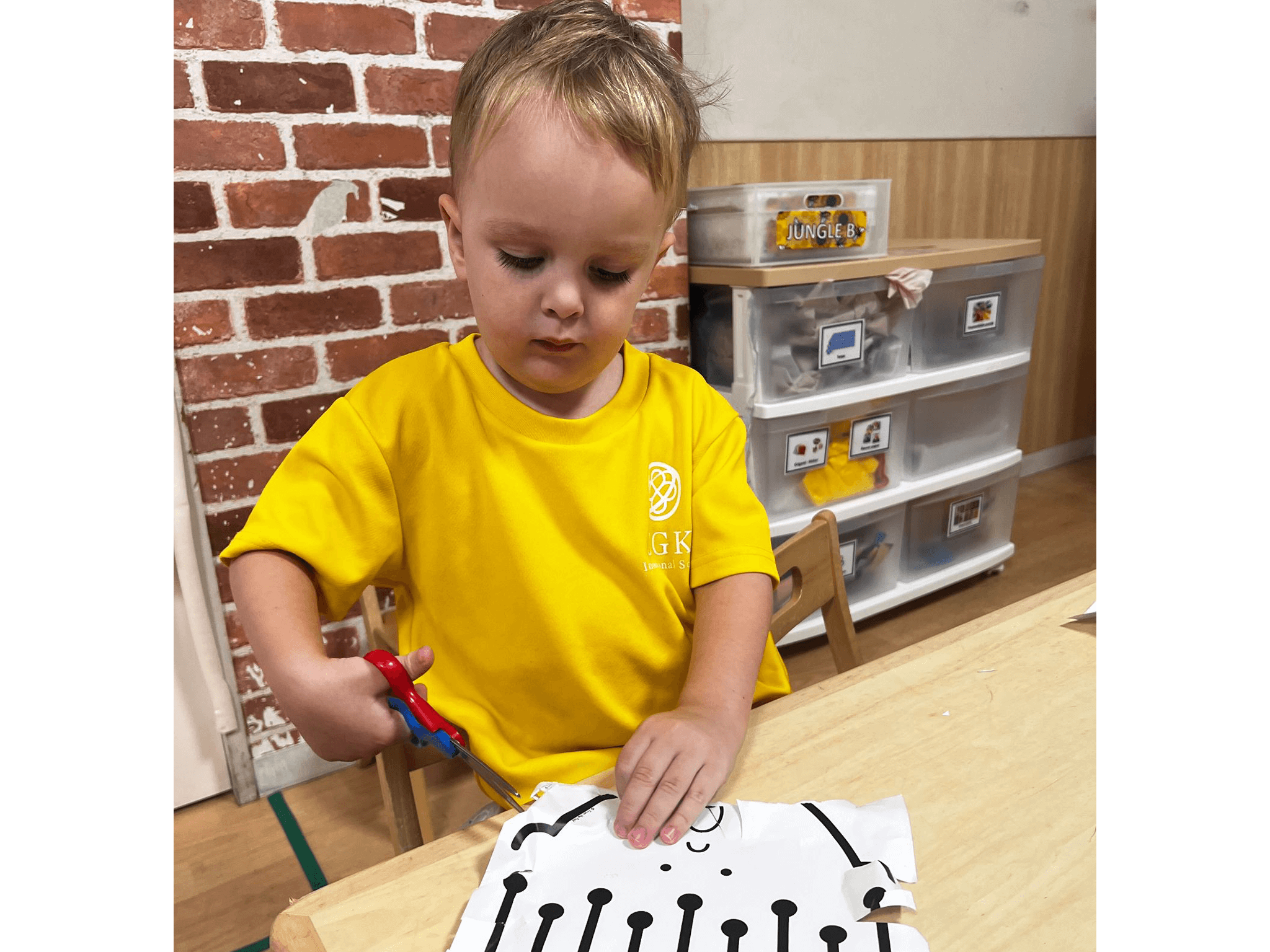

社会情動的学習(SEL)を支えるために、気持ちを表す言葉を増やしながら、細かい運動能力を育む活動ともつなげています。粘土で表情を作る、糸を使った織り遊び、感情を釣り上げるゲーム、ハサミの練習などを通して、子供たちは感情を創造的かつ身体的に表現する機会を得ています。これらの活動は器用さを育むだけでなく、感情を「目に見える形」「触れる形」で表す力を養うことにもつながっています。

子供たちが「自分を表現する方法はたくさんある」ということ、そして「お互いを支え合う方法」を少しずつ理解していく様子を見るのは、とても嬉しいことです。

~夏の思い出~

現在のUnit「How We Express Ourselves / 私たちはどのように自己表現をするか」 では、人は言葉だけでなく、絵や遊び、日々の選択など、さまざまな方法で気持ちや経験、考えを表現できることを学んでいます。

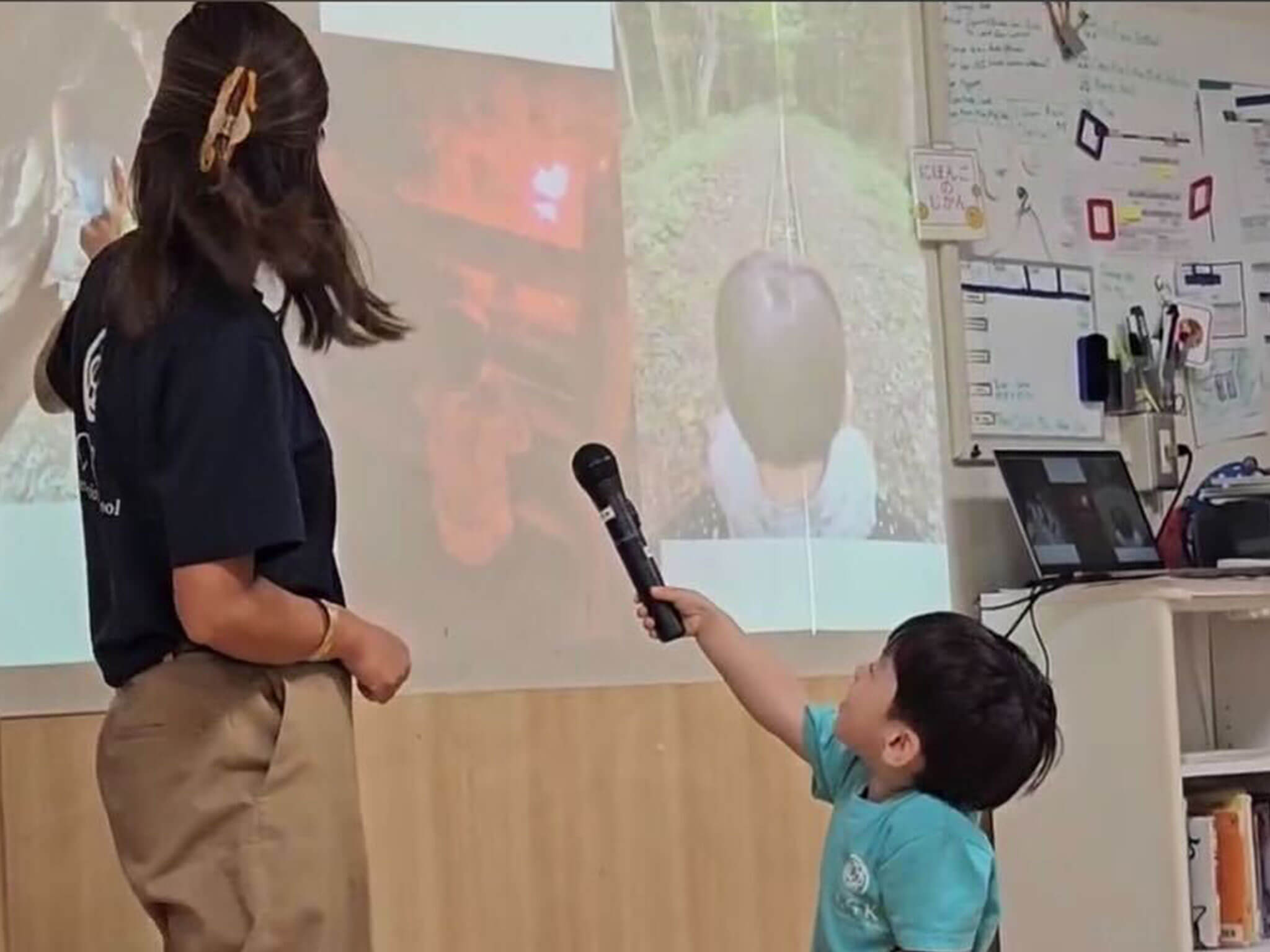

今月は、夏休み中の思い出をテーマにした Show and Tell を行い、子どもたちは自分の経験を表現することや、友だちの話を聞くことの両方を楽しんでいました。進級当初は「自分のことを話す」ことが中心でしたが、今では友だちの体験や好きなものにも関心を寄せ、「◯◯が好きなの?わたしも!同じだね!」と会話を弾ませたり、自分や友だちの経験を自由遊びやごっこ遊びに取り入れる姿も増えています。発表を通して「自分の気持ちを伝える喜び」「友だちの話に共感する楽しさ」「新しいことを知るワクワク感」を経験しました。また、自分が前に立つことで「どう聞いてもらえたら嬉しいか」を実感し、自然と聞く姿勢やマナーについても考えるようになりました。大好きなご家族との時間を嬉しそうに堂々と発表する姿はとても印象的で、相手の話を聞いて共感する力を育みながら、「知りたい」「伝えたい」という気持ちを遊びや探究へとつなげています。

一方で、伝えたい気持ちは大きくても、まだ自分の思いや経験を十分に言葉で表現するのは難しい姿も見られます。そこで、5W1H(Who, What, When, Where, Why, How )の質問を活用し、少しずつ表現の幅を広げられるようにしています。それぞれのペースで自分らしい表現の方法を探しながら、他者への関心も深めています。

今回のUnitを通して、子どもたちは「自己表現」と「他者への共感」をバランスよく育んでいます。これからも、表現すること・聞くことの両方を大切にしながら、日々の生活や遊びの中で学びを広げていけるよう見守っていきたいと思います。

Ocean B

(2歳児)

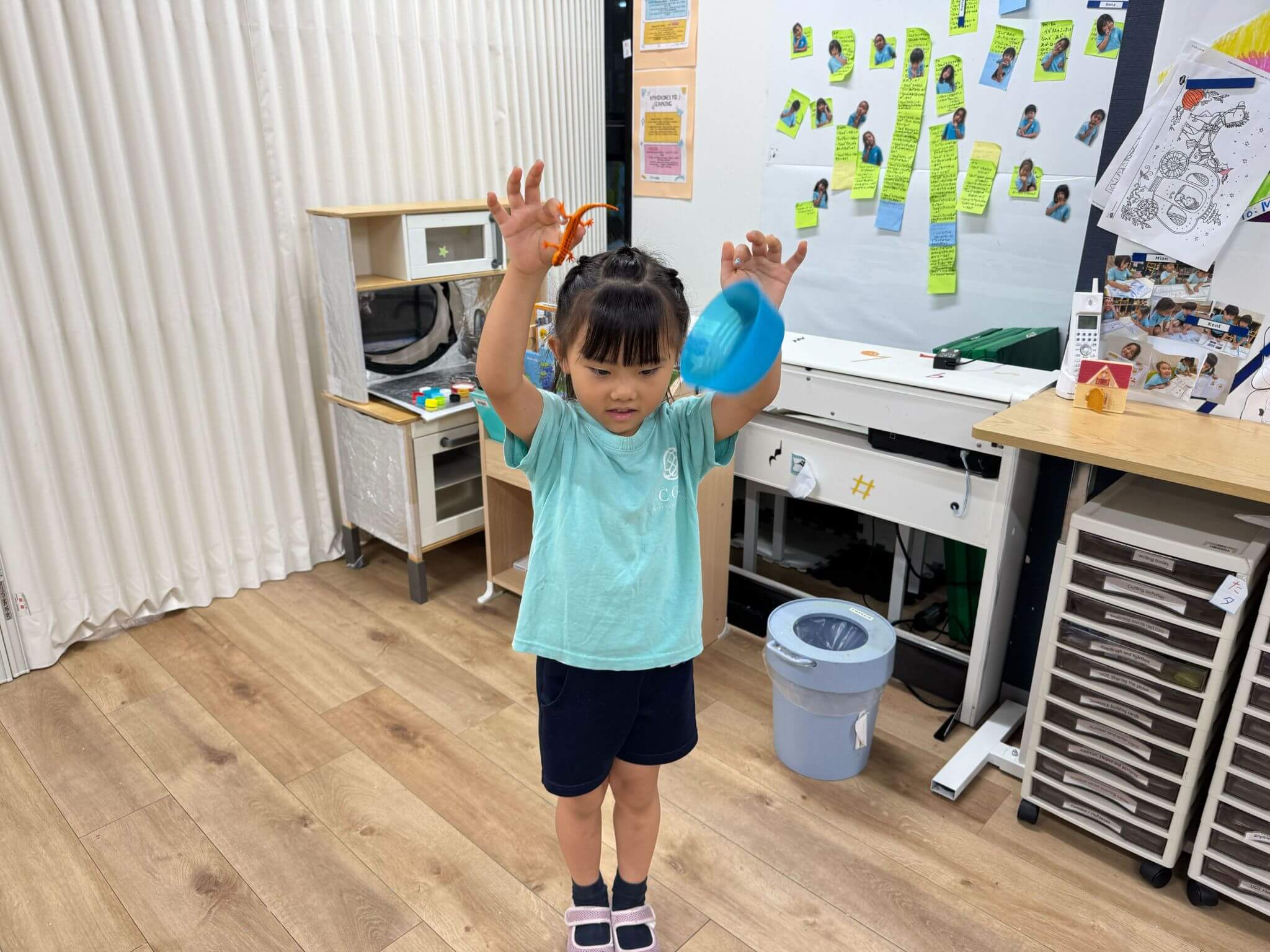

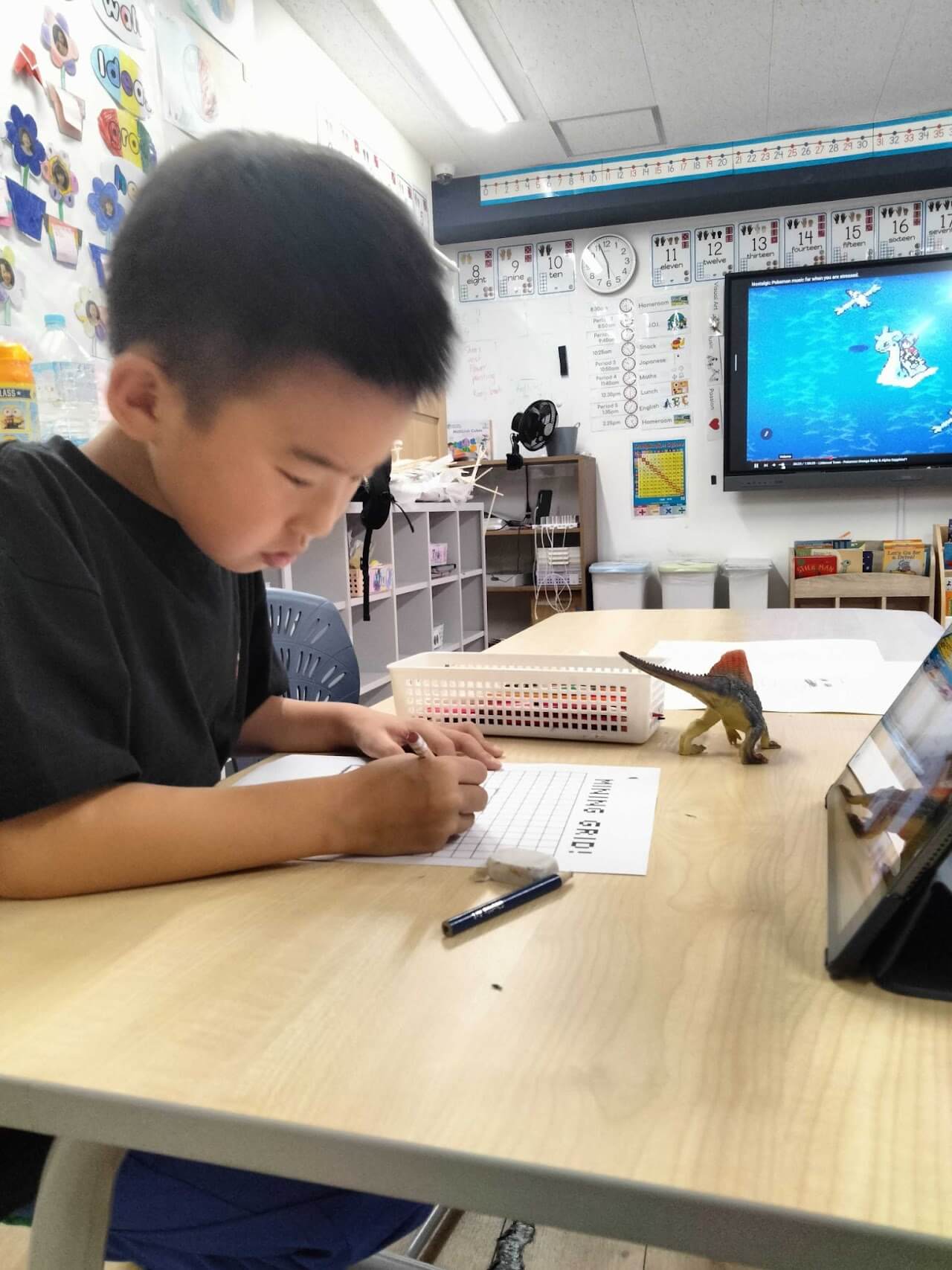

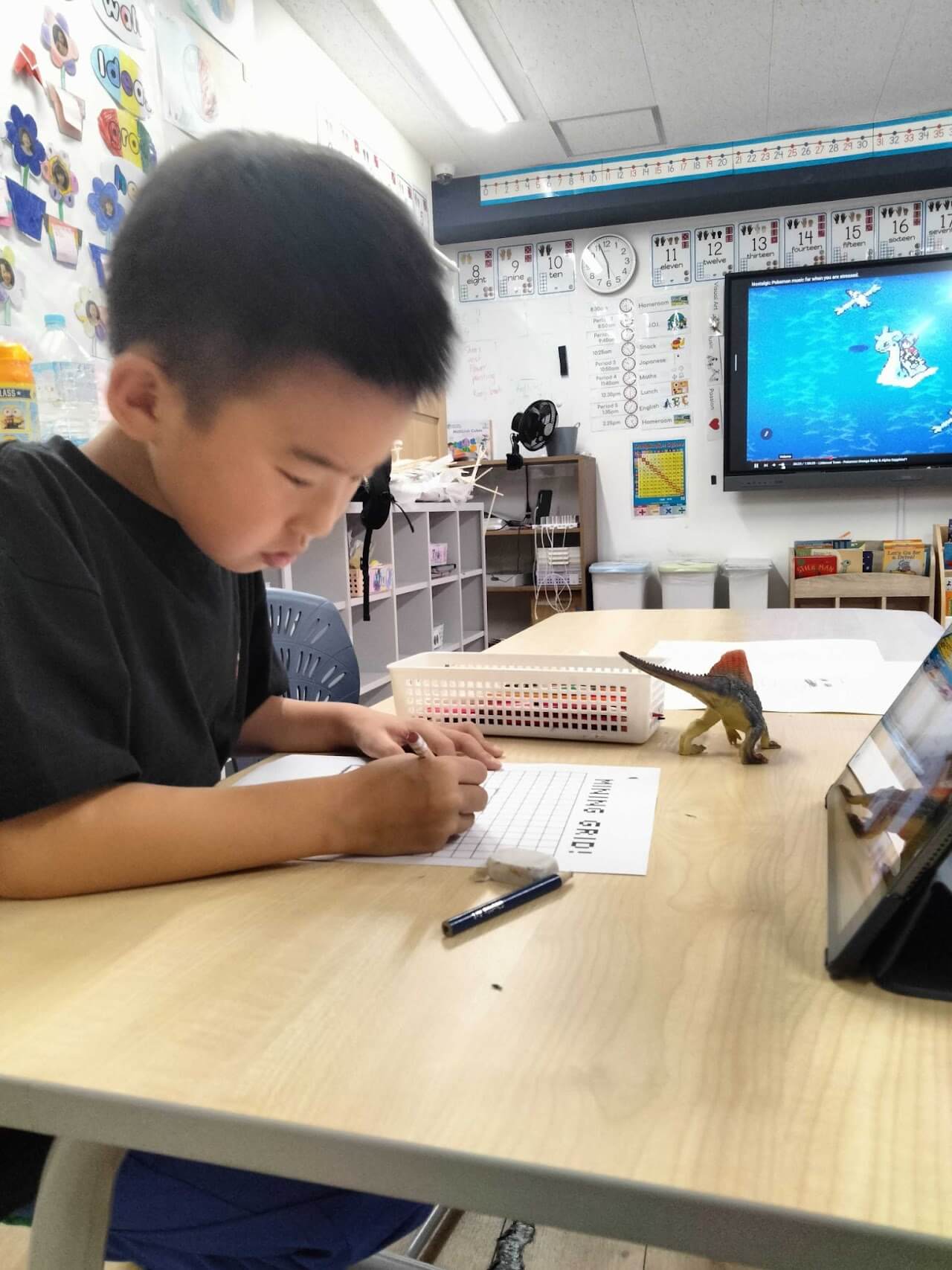

恐竜アドベンチャー ~もっとたくさんの気持ちを探って~

この数週間、Oceanクラスの子供たちは「恐竜」をテーマに、勇気と怖さという感情を探るスリリングな冒険に取り組んできました。

冒険の始まりは、ランドマークタワーのショッピングセンターに巨大な恐竜が現れた、という発見からでした。そこで「恐竜は私たちを怖い気持ちにさせる?それとも勇敢な気持ちにさせる?」という問いを立て、子供たちは自分の考えや気持ちを自由に話しました。そして、「怖い」と「勇敢」が同時に存在してもいいんだ、ということを学びました。

その後、CGKバスに乗って実際にランドマークタワーへ。静かにモールへ入ると、ワクワクとドキドキが高まります。そして目の前に現れたのは――本物そっくりの巨大恐竜!自信を持って勇敢に感じた子もいれば、少し不安で距離を取りたくなった子もいましたが、どんな気持ちでもみんなで「Good morning, Mr. Dinosaur!」と元気に挨拶することができました。自分の気持ちをきちんと表現できたことは大きな成果でした。

週の後半、昼寝から起きると教室に恐竜の足跡が!さらに入口にはなんと赤ちゃん恐竜が待っていました。一人一匹ずつお世話をすることになりましたが、すぐに「3人のお友達には恐竜がいない!」という状況に。先生が「どうしようか?」と尋ねると、クラス全員が声を揃えて「Share, please!」と答えました。思いやりとチームワークにあふれた、心温まる瞬間でした。

しかしその後、いたずら好きの恐竜がまた戻ってきて、教室はおもちゃや紙で大散乱!遊ぶには散らかりすぎています。子供たちは話し合い、「Clean up!」と決定。みんなで力を合わせて片付けをし、再び楽しく遊べる環境を整えました。

このように、Oceanクラスの子供たちはさまざまなチャレンジに出会いましたが、特に素晴らしかったのは、落ち着き・優しさ・問題解決の力を発揮できたことです。言語や学びの成長はもちろん、感情の知性や協力する姿勢にも大きな成長が見られ、先生としてとても誇らしく思います。

ご家庭での変わらぬご支援に心より感謝いたします。これからもたくさんの冒険を共にしていけることを楽しみにしています!

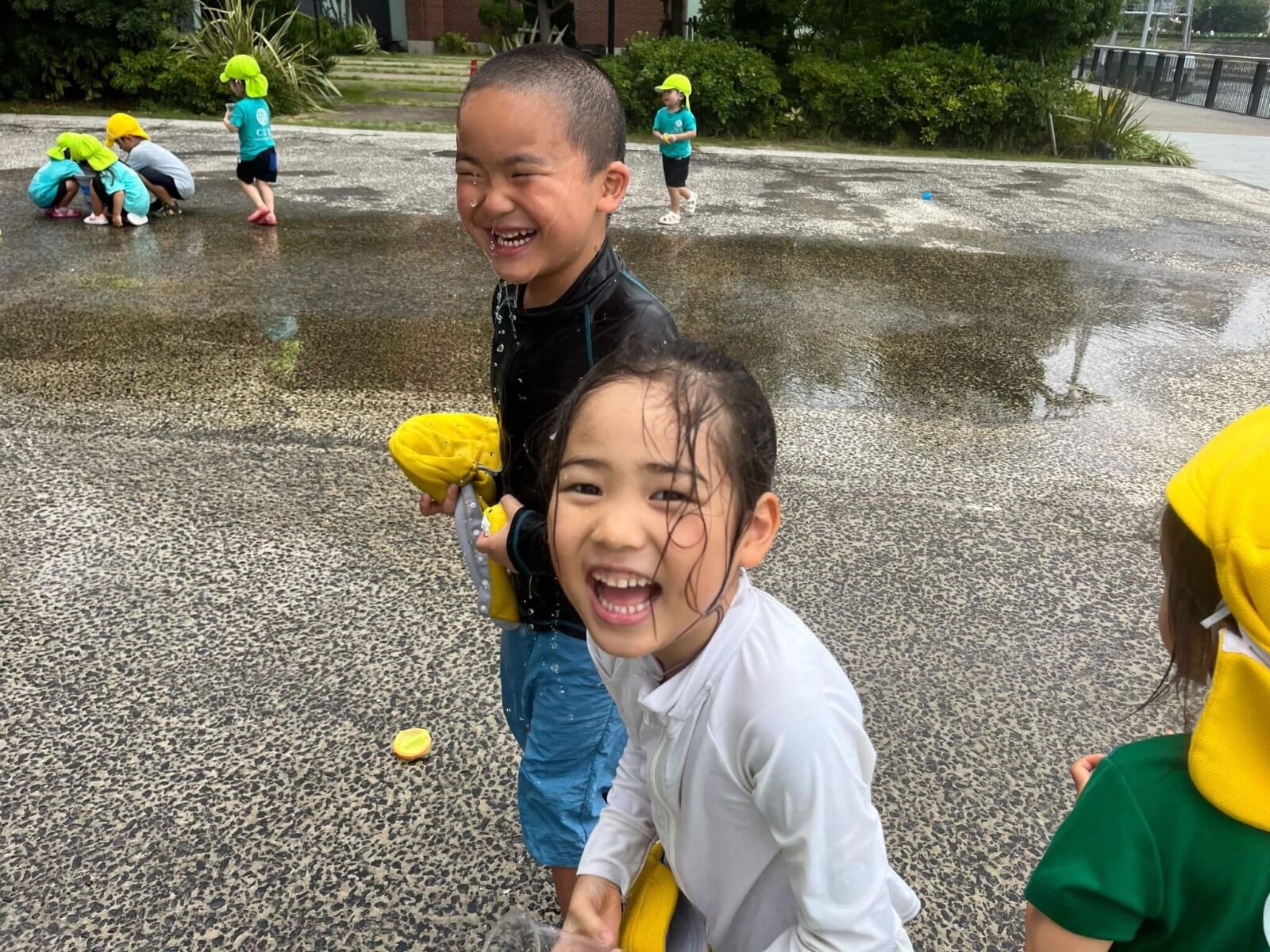

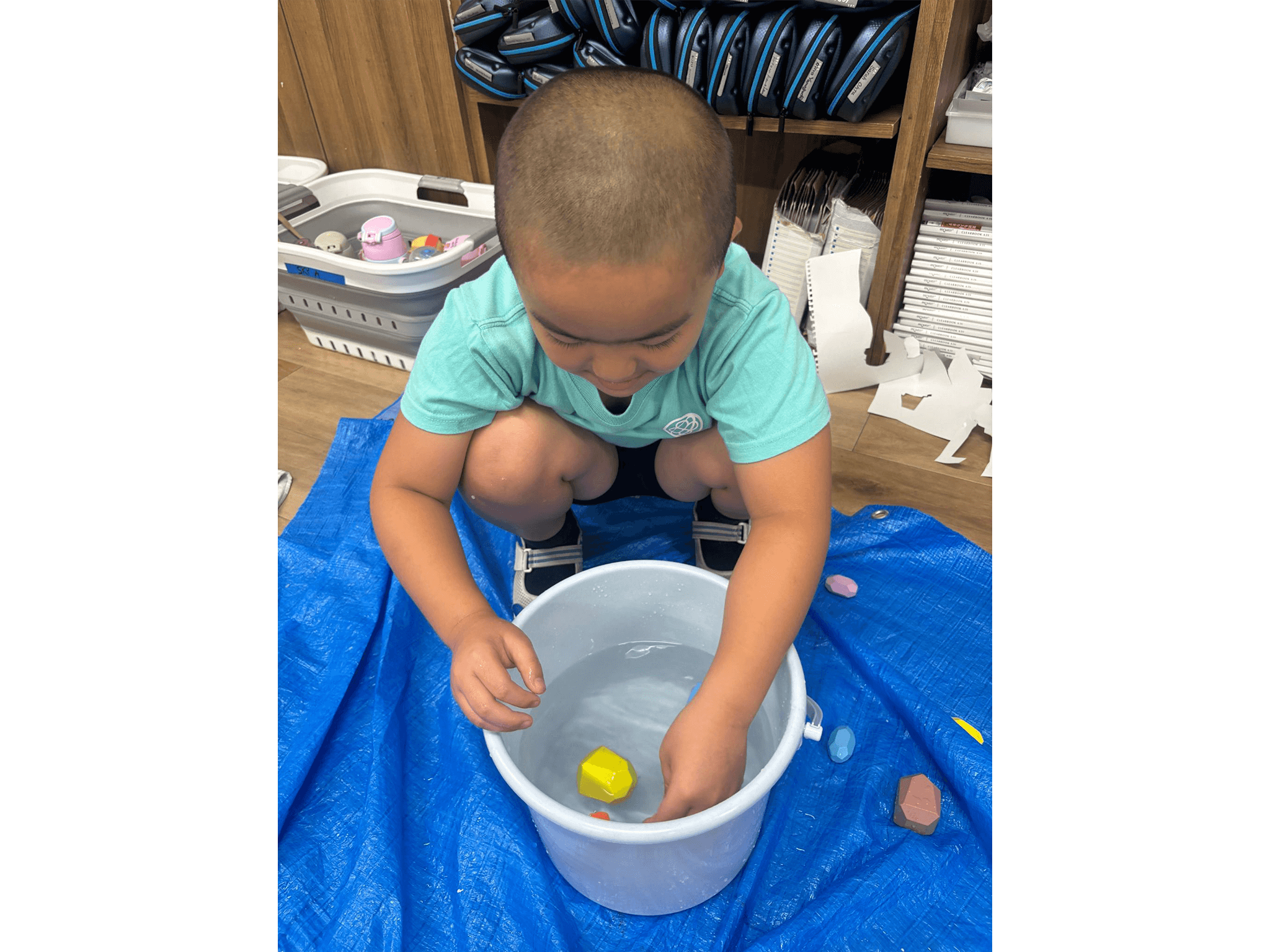

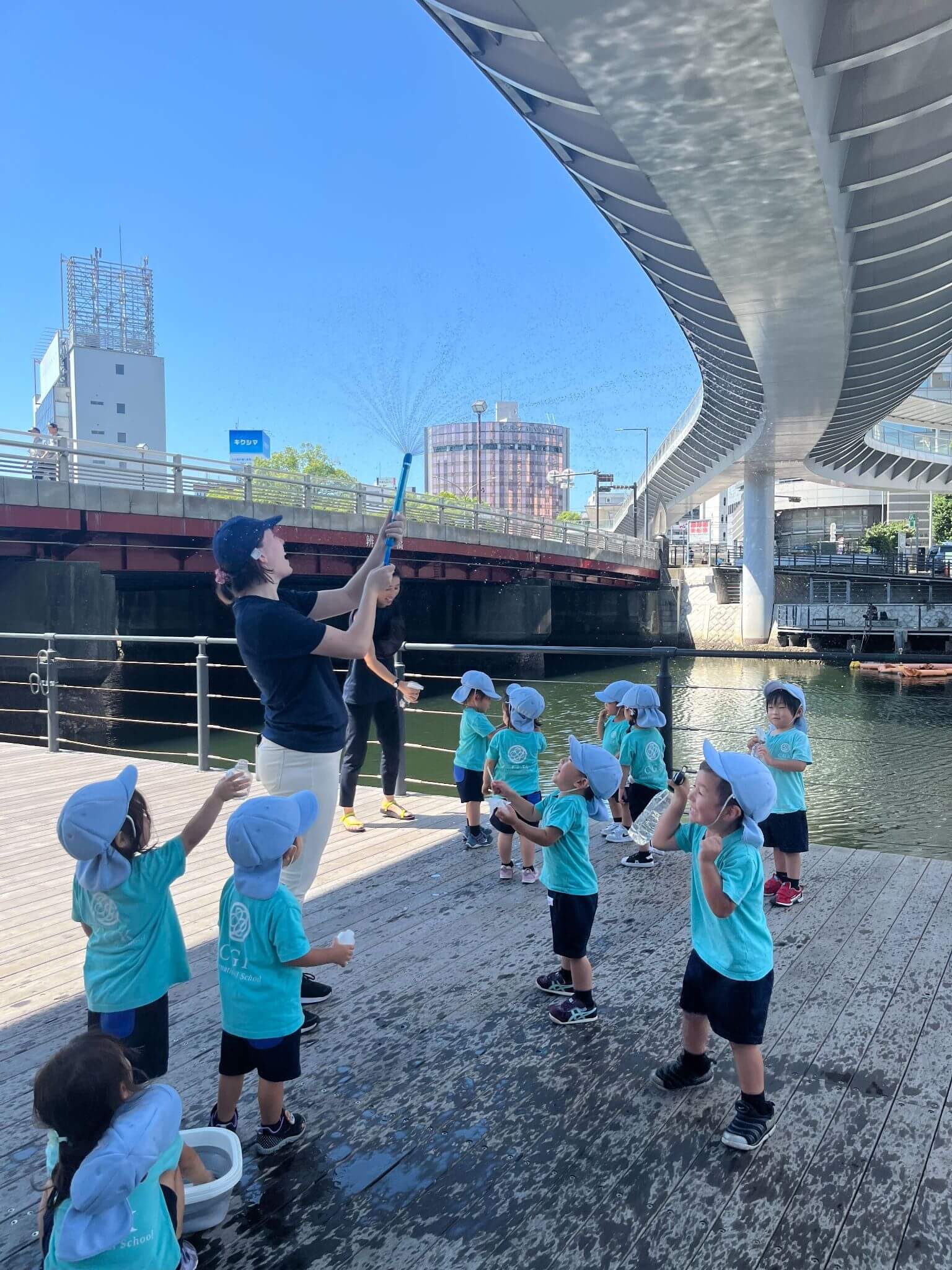

夏真っ只中!水遊びで暑さを吹き飛ばそう!

暑い日が続きますが、Oceanクラスの子どもたちは大好きな水遊びを通して、元気いっぱいに夏を楽しんでいます。

水に触れると「つめたい!」「きもちいい!」と嬉しそうな声をあげ、目を輝かせながら夢中で遊ぶ姿が見られます。

カップやボトルに水を入れて流したり、「どうぞ」と言いながらお友だちに渡したりと、子どもたちは毎回工夫しながら遊びを広げています。ときには自分の顔や体に水をかけて大笑いする姿もあり、全身で夏ならではの遊びを満喫しています。

最近では水遊びにもすっかり慣れ、先生やお友だちにこっそり近づいて水をかけて驚かせるなど、少しいたずら心を交えた遊び方も見られるようになりました。これは、自分だけの水遊びから一歩外に出て「どうしたらもっと楽しくなるかな?」「お友だちや先生とどう関わろうかな?」と考えられるようになった、成長の表れでもあります。Oceanクラスでは、それぞれの興味や関心に合わせて探究を深められるよう、一人ひとりに寄り添ったサポートを心がけています。

「すくう」「流す」「かける」といった水遊びの一つひとつの動作は、単なる遊びにとどまらず、手先の器用さや全身のバランス感覚を育む大切な経験につながっています。こうして水遊びを通して培った力は、他の活動の中でも生かされています。

これからもこまめな休憩や水分補給を心がけ、 安全第一で楽しい水遊びを行い、子どもたちの五感を刺激して、残りの夏も元気いっぱいに過ごしていきたいと思います。

初等部・中等部

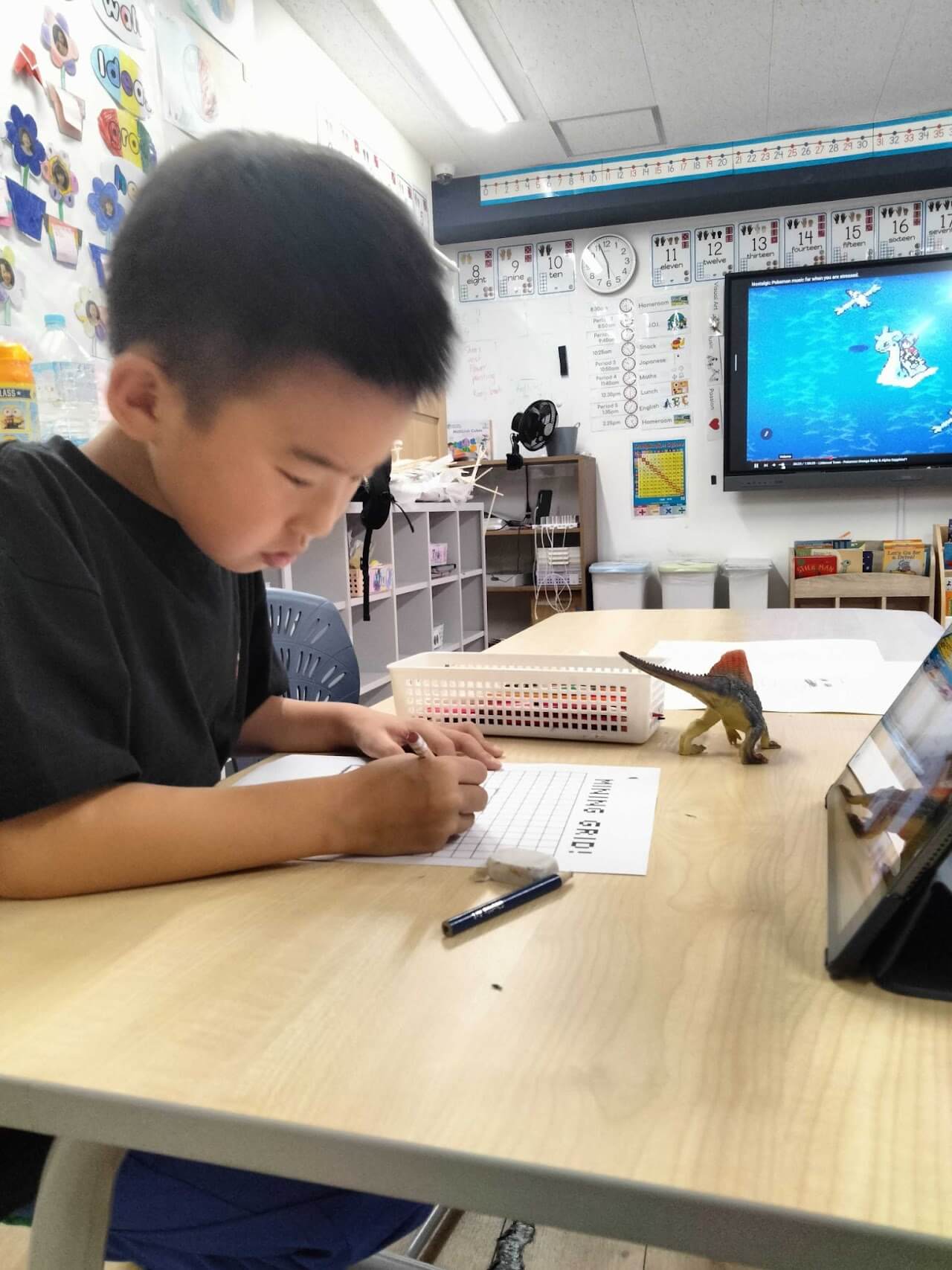

2年生 アウトドア学習活動

ターム1の間、2年生は「How the World Works(世界はどのような仕組みになっているのか)」のユニットで、屋外学習を探究しました。横浜公園の池を訪れ、そこに住む動物、植物、昆虫を観察しました。子どもたちは興味を持った生き物の写真を撮り、ジャーナルにまとめました。それらの生き物を分類し、生態系の中でどのような役割を果たしているのかを振り返りました。

ユニットの後半では水生動物について学び、ペットショップに出かけて水槽と2種類のメダカを購入しました。彼らの必要とする環境や生息地、ライフサイクルについて学びました。購入したメダカの多くは雌で、妊娠していました。お腹が大きく、下腹部に黒い斑点があるのが妊娠の印でした。子どもたちは彼らの行動を観察し、卵が形成され、水草に付着している様子を運良く見ることができました。

しかし残念ながら、2匹のメダカが本棚の上で死んでいるのが見つかりました。子どもたちはその死について調べ、どうして不幸な結果になったのかを丁寧に振り返りました。そして、水質の状態、空間不足、隠れる場所がないことが原因である可能性が高いと結論づけました。その後、クラスで協力して水槽の環境を改善するために必要な物を調べ、ペットショップに再び出かけ、隠れ家用のフィギュアや水質浄化剤、卵を保護するためのネットを購入しました。

こうした頻繁なペットショップ訪問を通して、子どもたちは動物を大切にすることや、必要な物を予算内でそろえることを学びました。今後も新しい生き物を水槽に加える際にはペットショップに通い続けます。

天候がよくなるにつれて、運動や協力、チームビルディングを取り入れた屋外学習をさらに増やしたいと考えています。特に運動会が近づく中、学びの場を教室の外へ広げることを2年A組は楽しんでいます。

アフタースクール

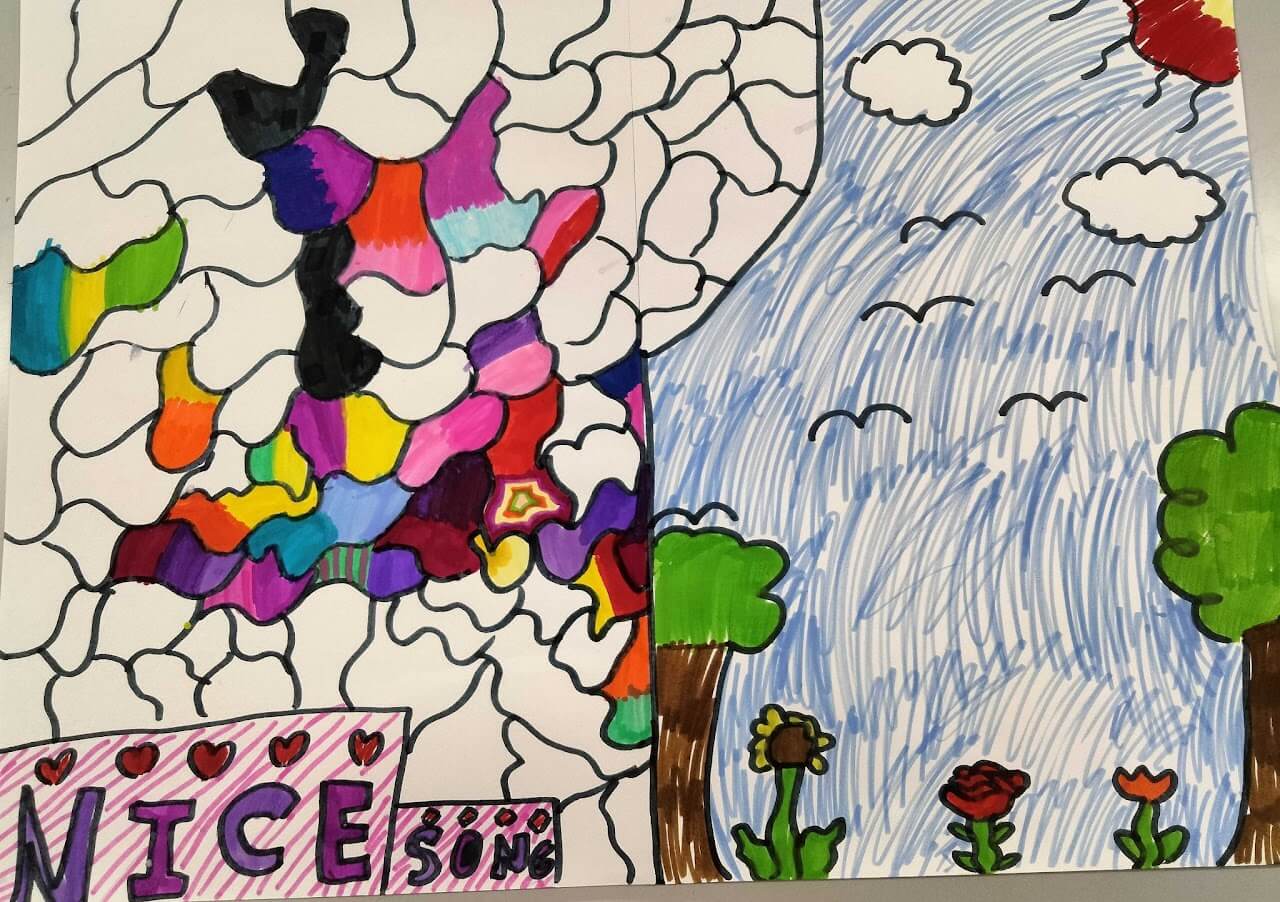

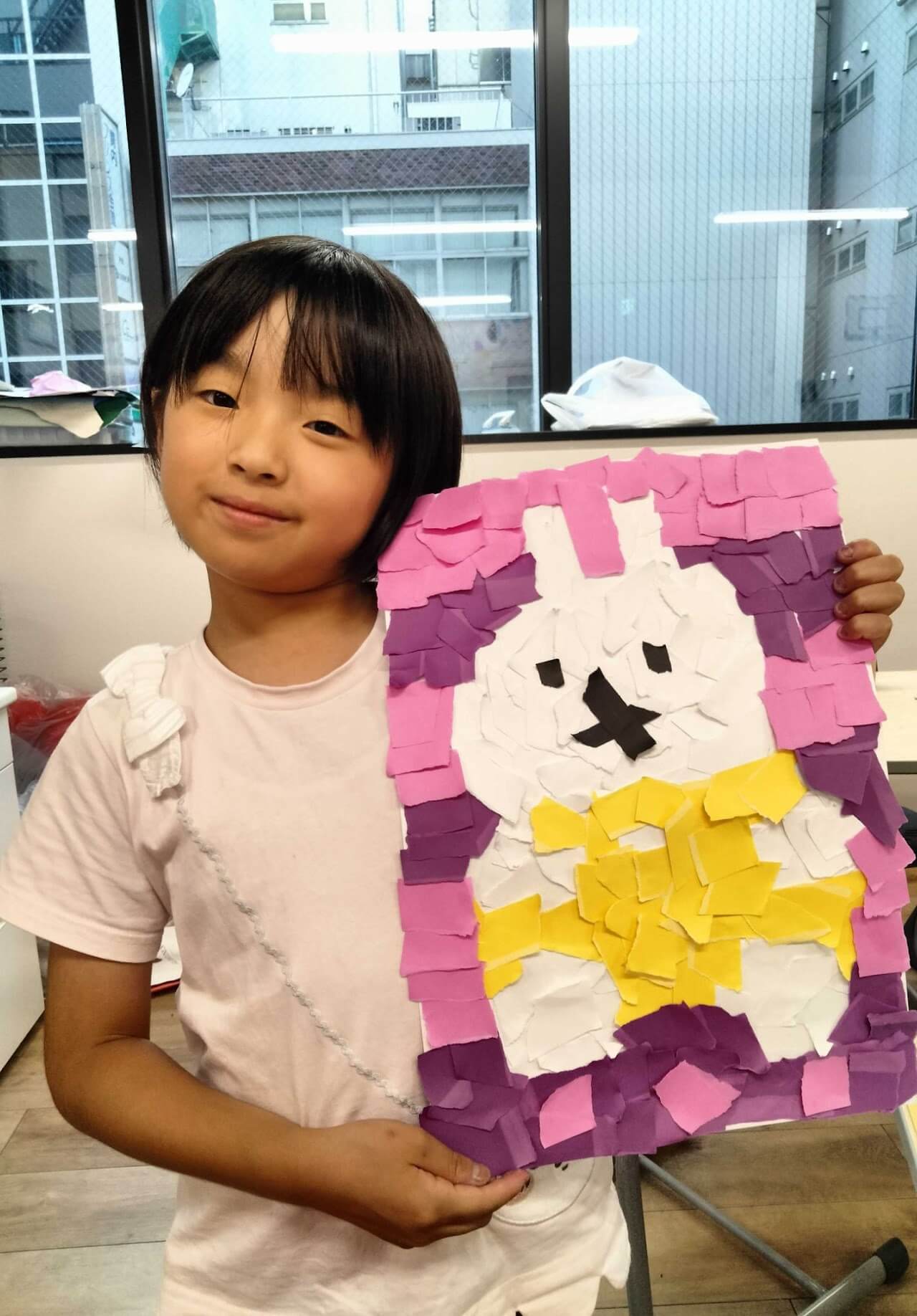

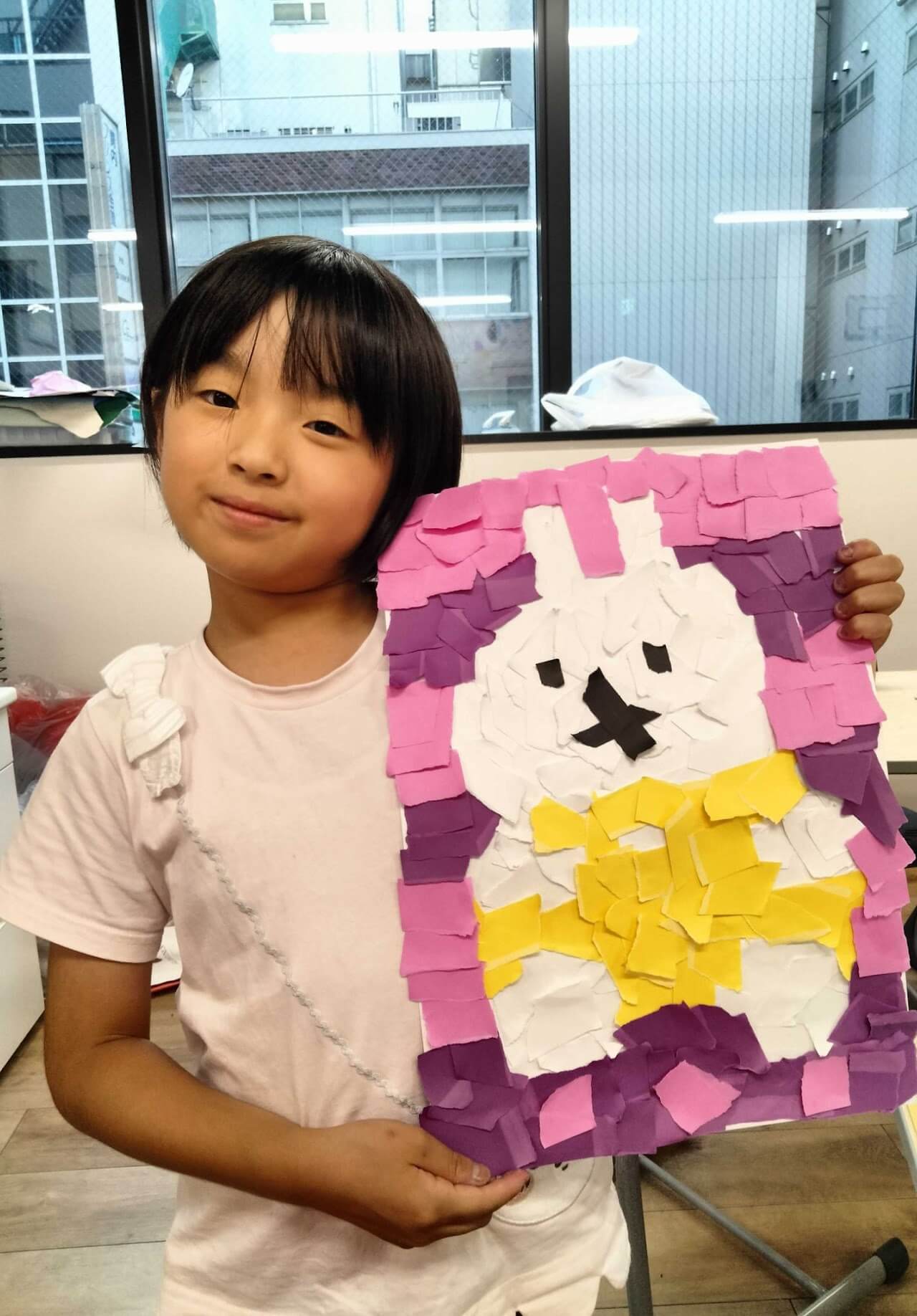

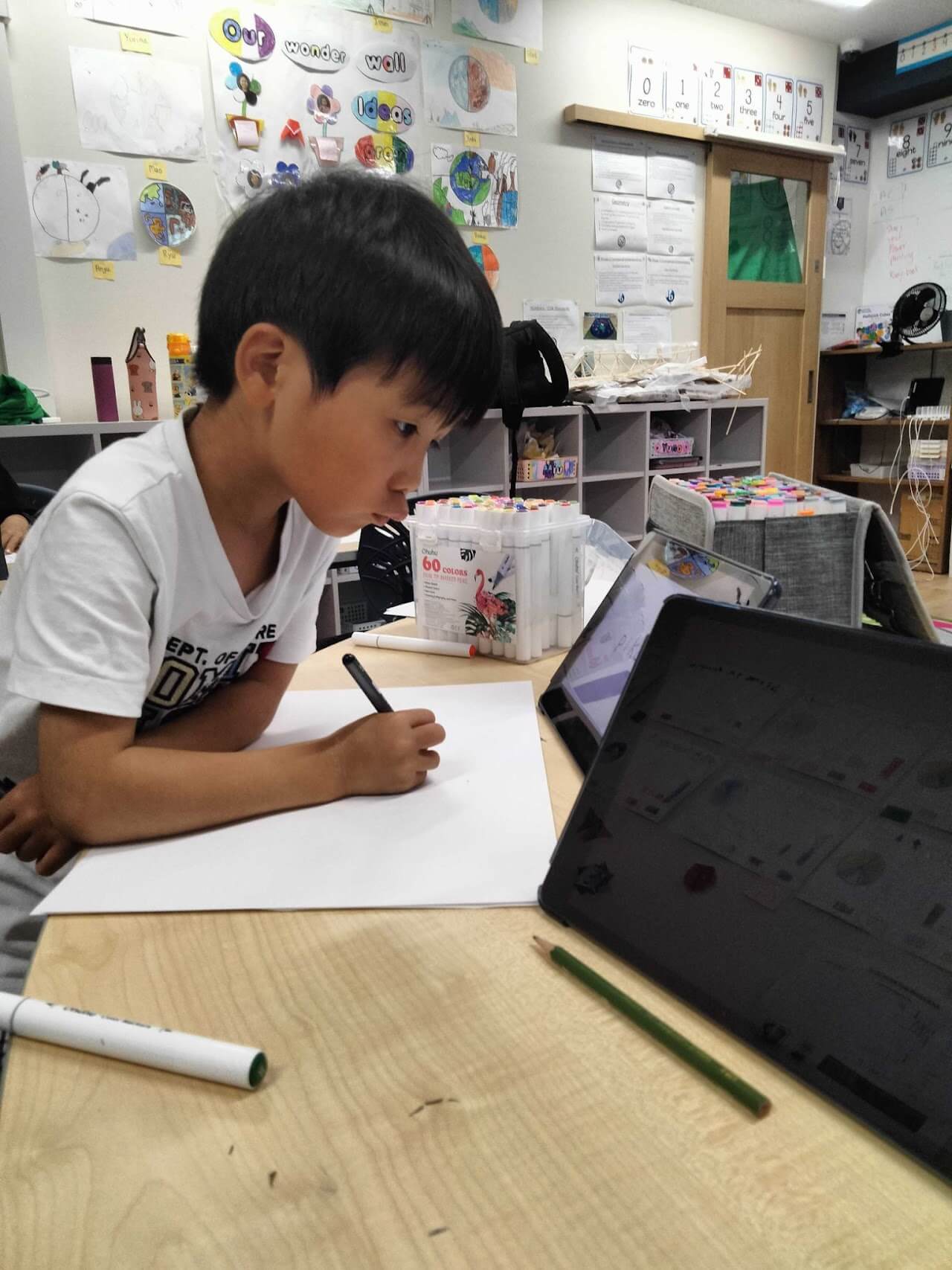

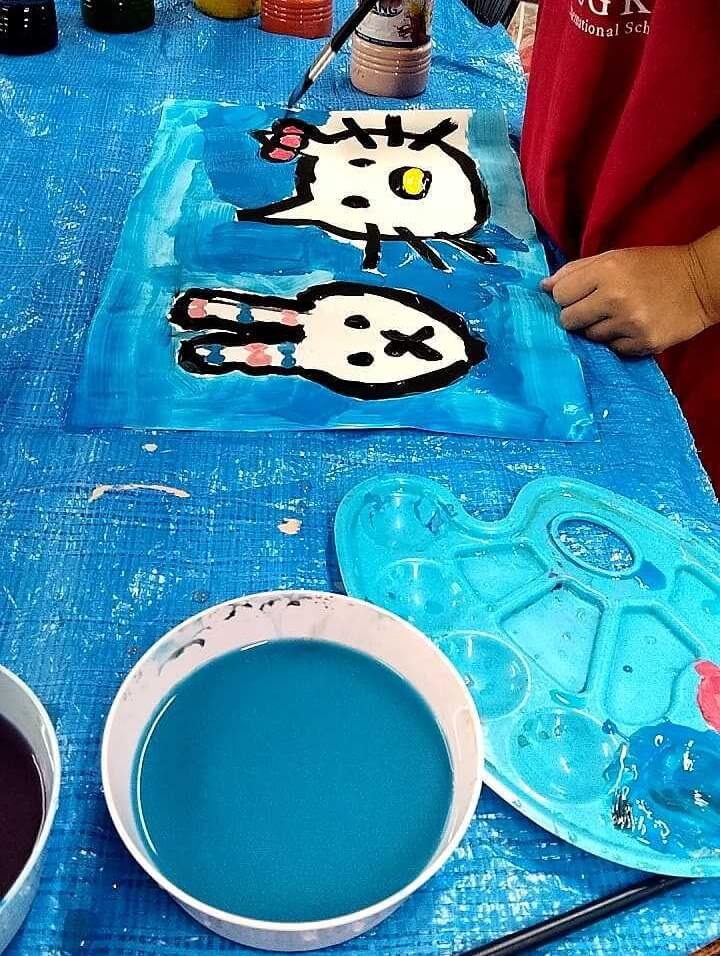

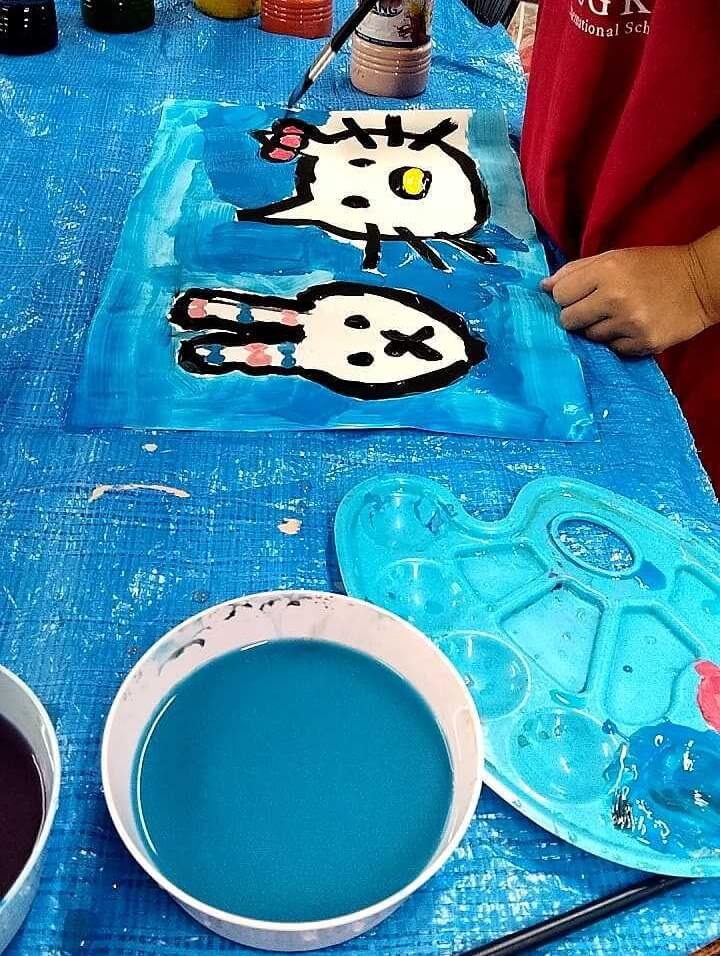

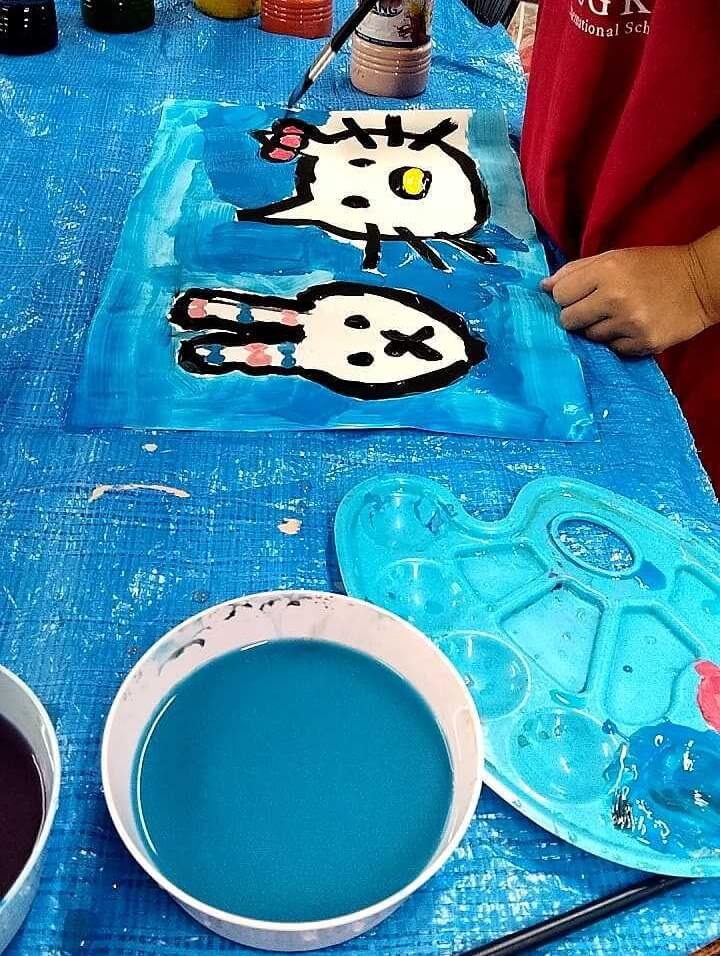

創造性を探究しよう:Class Aの最新プロジェクト

この1か月、アフタースクールプログラムでは子どもたちがさまざまなミニプロジェクトに取り組み、教室中が創造性であふれていました。

この夏は「想像力」「問題解決力」「自己表現」を育む活動に焦点を当て、以下のようなテーマに取り組みました。

- 自分だけのスーパーヒーローをデザインする

- オリジナルのゲームをつくる

- 独自のコンテンツを開発する

- アートを通じて自己表現する

- 個々の興味を探究する

それぞれの子どもが異なるアプローチでアイデアを形にしていく姿は本当に刺激的で、「創造の仕方はひとつではない」ということをお互いに学び合い、それをお祝いすることが私たちの目指すところでもあります。

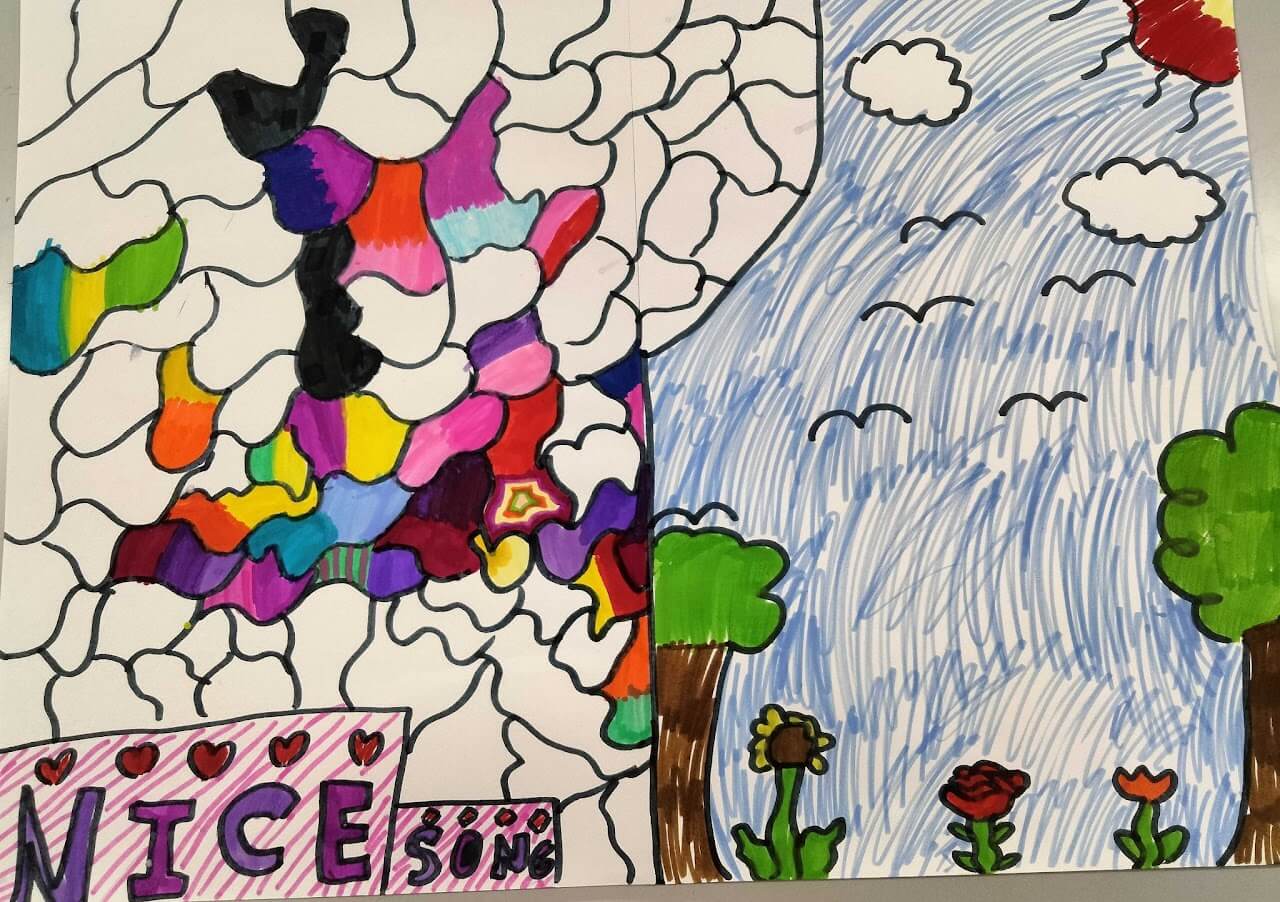

特に印象的だったのは「Abstract Week(抽象アート週間)」です。この週では「感情をアートで表現する」というコンセプトのもと、子どもたちはBGMに流れる音楽だけをインスピレーションにして、好きな画材や方法を使って自由に作品を制作しました。

この活動の特別なところは、「正しい」や「間違っている」という概念が存在しないことです。参考例や細かいルールがない中で、子どもたちは耳で聴き、心で感じ、想像力に応じて自由に表現することができました。五感を使った体験を通じて、深く聴き、素直に感じ、直感的に創造する時間となりました。

振り返りの時間では、自分の作品を誇らしそうに見せる子もいれば、「こんなの作れるなんて!」と驚く子もいました。結果がどうであれ、このプロセスを通じて感情と創造力に意味のある形で向き合うことができました。

完成した作品はどれも美しく、それぞれの個性と新しい考え方に挑戦する姿勢の証となりました。

新学期を迎えるにあたり、Class Aではまた新しいプロジェクトに取り組み、子どもたちの創造力をさらに育んでいくことを楽しみにしています。これからもっと多くの発見が待っており、次はどんなアイデアが生まれるのか、とても楽しみです!

Ms. Amy R.

Class A Teacher

CGKからのお知らせ

HP更新情報

◆現在参加者募集中の留学プログラム◆

- 一年中(週末もしくは長期休み中、日帰りもしくは1泊)

- 日本国内に住む外国人家庭でホームステイ体験ができる

- 締め切り: ご希望日程の約1ヶ月前まで

- 詳細/申込:OfficeのMayuまで

海外からの短期留学生受け入れ ~ホストファミリー募集~

-

-

CGKでは海外からの留学生を積極的に受け入れ、多文化共生を推進していきます。異なる文化や環境で育った生徒たちが交流し、助け合うことで、クラス全体に豊かな多様性がもたらされます。この多様な環境は、生徒一人ひとりに異なる視点を学び、相互理解を深める貴重な機会を提供します。

CGKは、この多様性が教育的な成果を高めると信じています。異なる背景を持つ生徒たちが共に学び、協力することで、グローバルな視野を持つリーダーとして成長することが期待されます。さらに、多様な意見や価値観に触れることで、寛容さや共感力も育まれます。

短期留学生受け入れの環境を整えるため、ホストファミリーを募集しています。CGKファミリーの方でホストファミリー登録にご興味のある方は、OfficeのMayuまでご連絡ください(Toddle可)。

-