国際バカロレアIB UOIの国語 "Sharing the Planet" - CGKインターナショナルスクール小学生の授業紹介

CGKインターナショナルスクール初等部では、国際バカロレア(IB)プログラムの理念を取り入れながら、機会の平等について探究する独自の学習を展開しています。

今回は、2年生の子どもたちが取り組んだ「国による機会の違いと社会への影響」についてのUnit of Inquiry(探究の単元)をご紹介します。

- 探究テーマ:Sharing the Planet この地球を共有するということ

- セントラルアイデア:国によって機会へのアクセスは違い、それが人々の生活や社会に影響を与える

- キーコンセプト:Function(機能)、Causation(原因)、Responsibility(責任)

学習の展開

①フィクション・伝記から学びを広げる

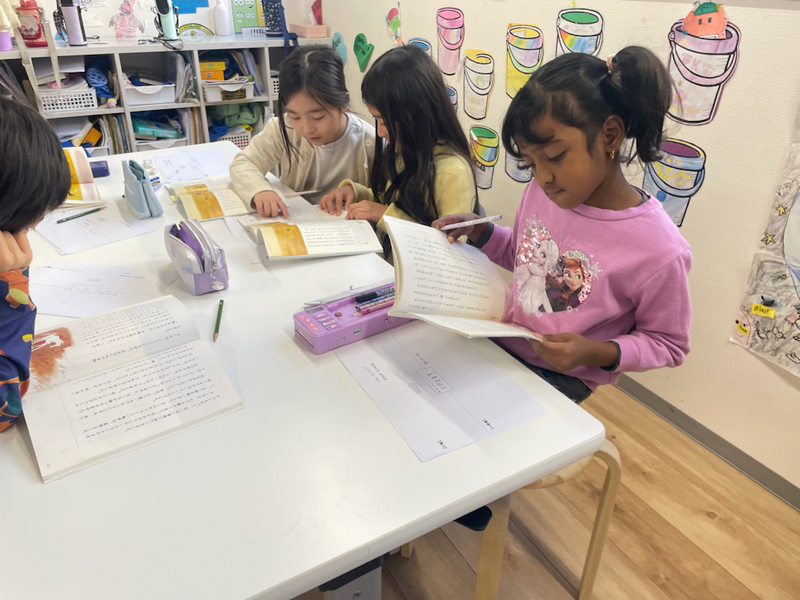

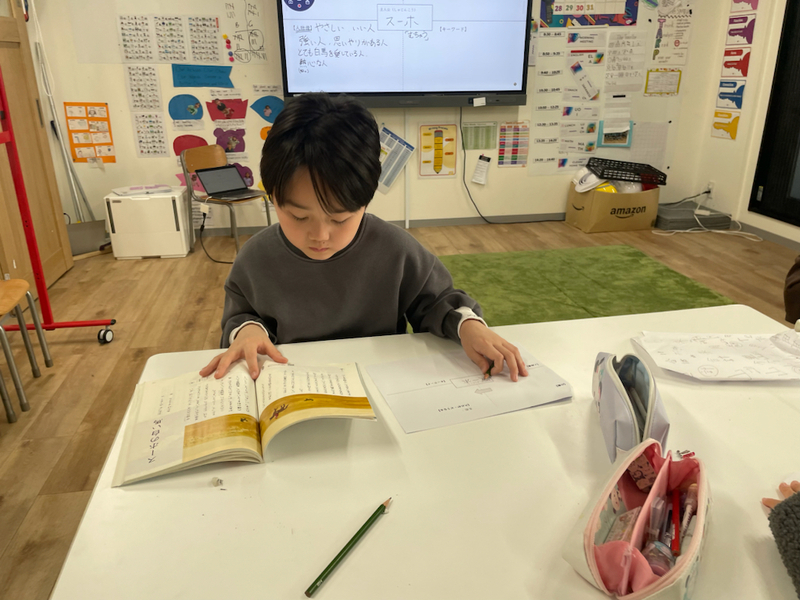

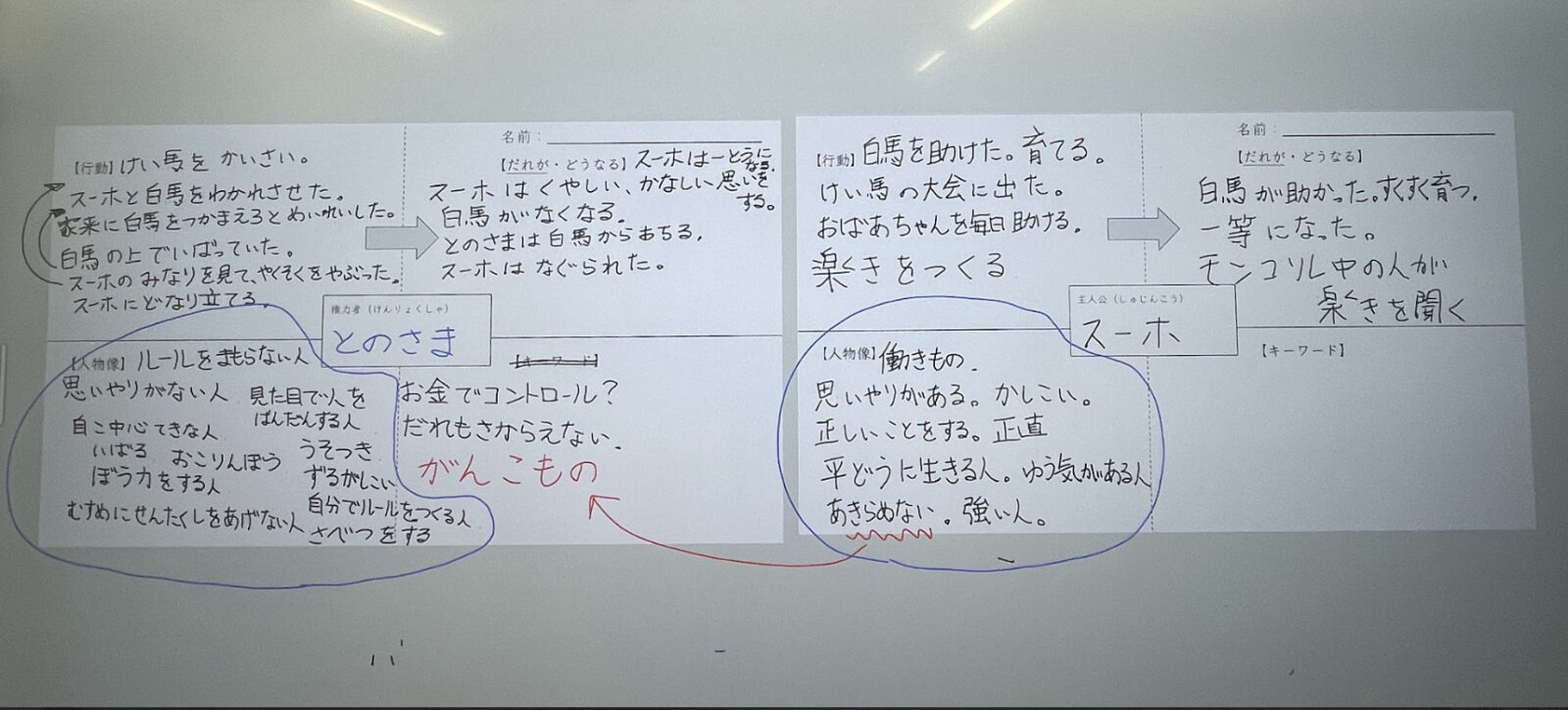

探究の第一歩として、『スーホの白い馬』を題材に学習を始めました。物語の深い読み取りを通して、以下の活動を展開しました。

人物像の分析と価値観の探究

子どもたちは『スーホの白い馬』の読解において、物語の細部に注目しながら丁寧な分析を進めていきました。登場人物の一つ一つの行動とその結果を丁寧に追いながら、物語の展開における意味を探っていきました。特に印象的だったのは、スーホが白馬を大切にする場面や、殿さまが白馬を奪う場面など、物語の重要な転換点となる箇所で、子どもたちが立ち止まって深く考察を行う様子でした。

物語の重要な叙述を見つけ出し、人物像を多角的に検討していきました。例えば、「殿さまは白馬が欲しくてたまりませんでした」という描写からは、権力者の行動の動機について活発な議論が展開されました。

特に興味深かったのは、子どもたちが自発的にIBの学習者像と結びつけながら登場人物の分析を行っていった点です。スーホや殿様の行動を「思いやりのある人」の特性と関連付けて考察したりする場面が見られました。このような分析を通じて、討論の中から自然に「不平等」「平等」「正直」といったキーワードが子どもたちから上がり、私たちがUOIで重視している概念への理解がより深まっていきました。

子どもたちは物語を通じて、これらの抽象的な概念を具体的な文脈の中で理解し、自分たちの言葉で表現することができるようになっていきました。

文学の比較分析プロジェクト:物語の比較から読み解く「機会」

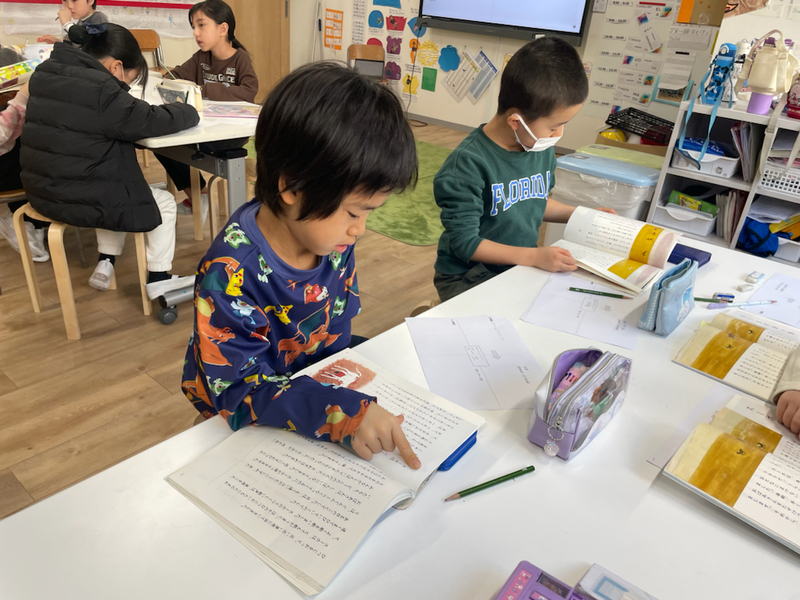

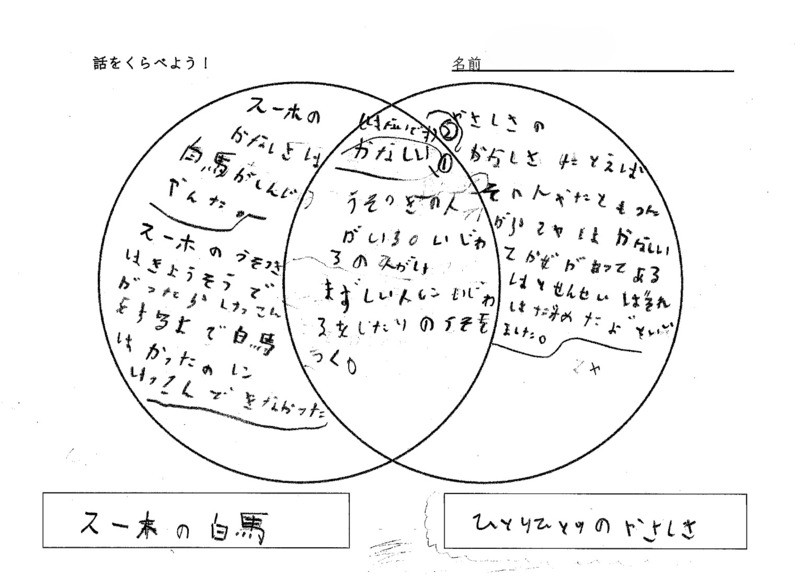

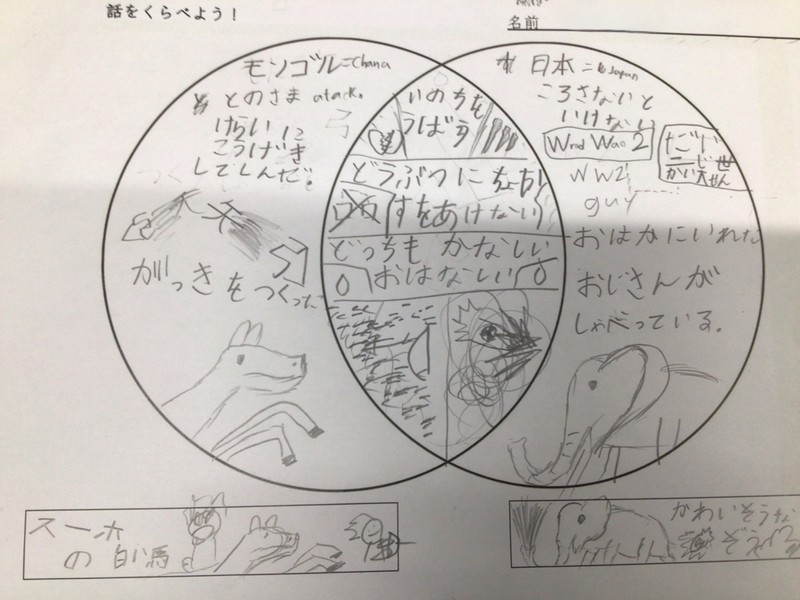

その後、子どもたちは、日本や世界の様々な物語の分析を進めていきました。『スーホの白い馬』を起点として、自分たちで選んだ文学を「不平等」「権力」「平和」などの概念的レンズを通して読み解く取り組みを行いました。例えば、『かわいそうな象』や『福沢諭吉』などの日本の昔話や伝記、また『111本の木』や『マッチ売りの少女』など世界の民話においても同様のテーマがどのように描かれているかを探究していきました。

子どもたちはベン図を活用して、これらの物語間の共通点と相違点を視覚的に整理していきました。中央の重なり部分には、「弱い立場の主人公」「試練の存在」「社会的な格差」など、物語に共通する要素を配置し、それぞれの物語に固有の特徴は外側の領域に整理していきました。この作業を通じて、表面的に異なる物語であっても、その根底には普遍的なテーマが流れていることに気づいていきました。また、細かな表現にも注目し、読解力を鍛える機会になりました。

このような比較分析を通じて、子どもたちは文学作品が単なる娯楽だけではなく、社会の価値観や問題意識を反映する文化的産物であることを感じる機会にもなりました。

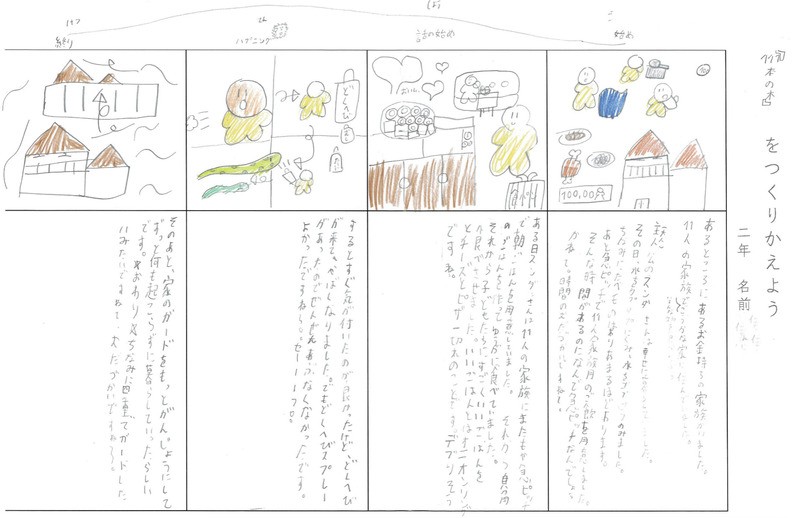

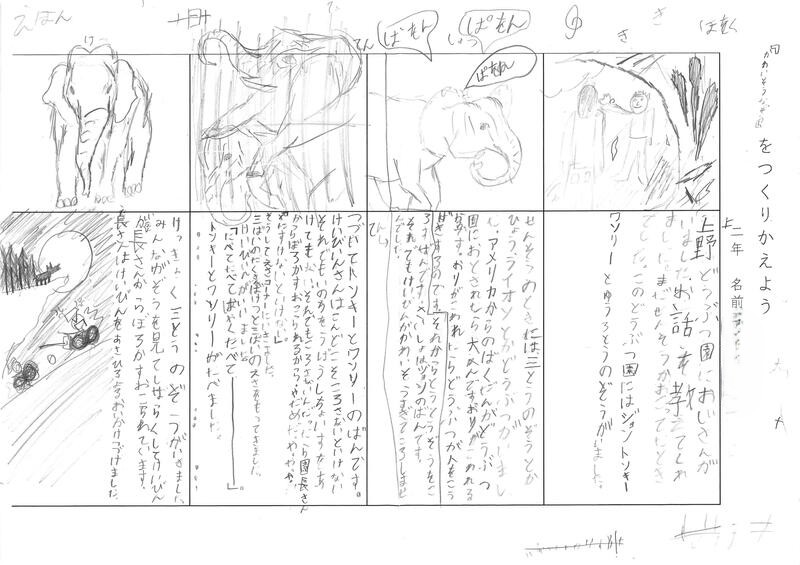

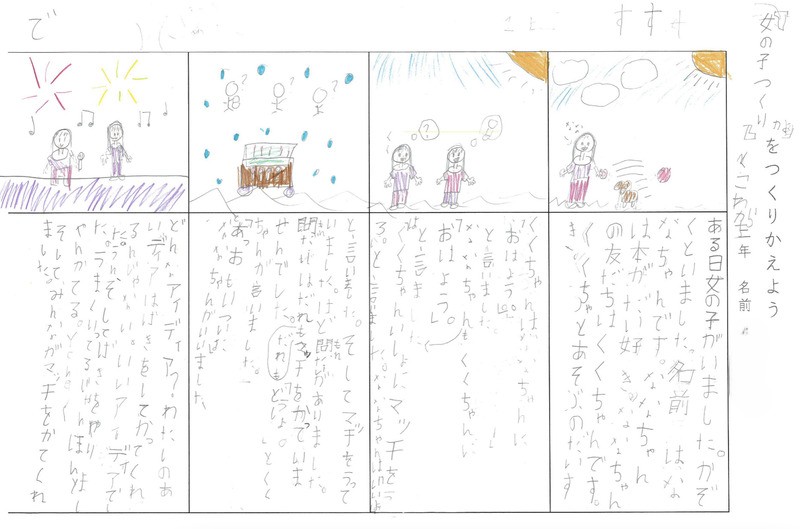

創造的な問題解決プロジェクト:物語を作り変えよう!

そして、文学を使用した探究の集大成として、子どもたちは創造的な問題解決プロジェクトに取り組みました。自分たちが選んだノンフィクション、フィクション、伝記や、『スーホの白い馬』の原作に描かれた「不平等」の問題に対して、独自の解決策を考案し、新たなエンディングやストーリーラインを創作していくことにしました。

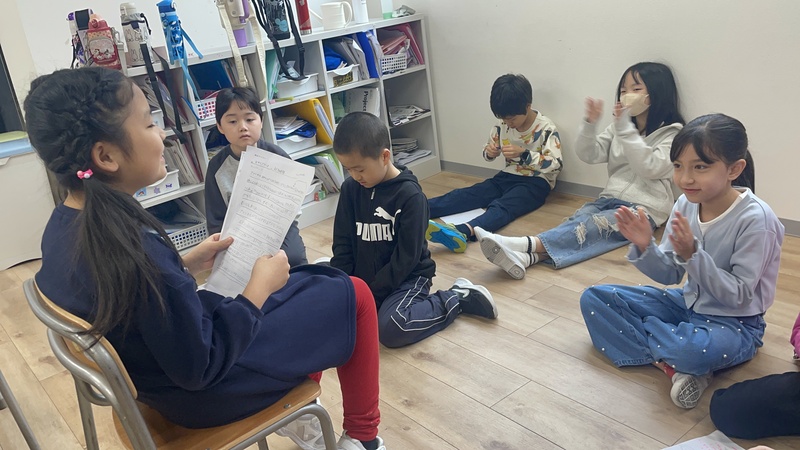

このプロジェクトでは、創造的な発想と国語科の学習要素を融合させた総合的な取り組みが見られました。子どもたちは物語の構成に細心の注意を払い、起承転結の流れを意識しながら、読み手を引き込む展開を工夫していました。

表現技法の面では、既習の語彙や表現を積極的に活用する姿が見られました。比喩や擬態語・擬声語を効果的に用いて場面描写を豊かにしたり、登場人物の心情をより深く表現したりする工夫が随所に見られました。また、会話文における鍵かっこの使用や、改行なども正確に行い、読みやすい文章構成を心がけていました。

子どもたちは「不平等」「権力」など新たな問題が生じない解決策を考案しようと真剣に取り組みました。単に「権力者を倒す」といった単純な解決ではなく、社会全体のバランスを考慮した解決策や、対話を通じた相互理解を促す展開など、より現実的かつ建設的なアプローチを模索していました。例えば、『ひとりひとりのやさしさ』を選んだ子は、「貧しい新入生は、いじめられるのではなく、みんなが初日から優しく受け入れ、その子が風邪でお休みした日には手紙を書いて、次の日に学校へ来やすくする。」という話に変えたり、アンデルセン作の『マッチ売りの少女』を選んだ子は「ダンスショーをしてお金に困らず暮らせる方法を提案する。」といった内容で、起承転結が整ったストーリーを創作しました。完成した作品からは、豊かな想像力と共に、社会的な問題に対する鋭い洞察力が感じられました。

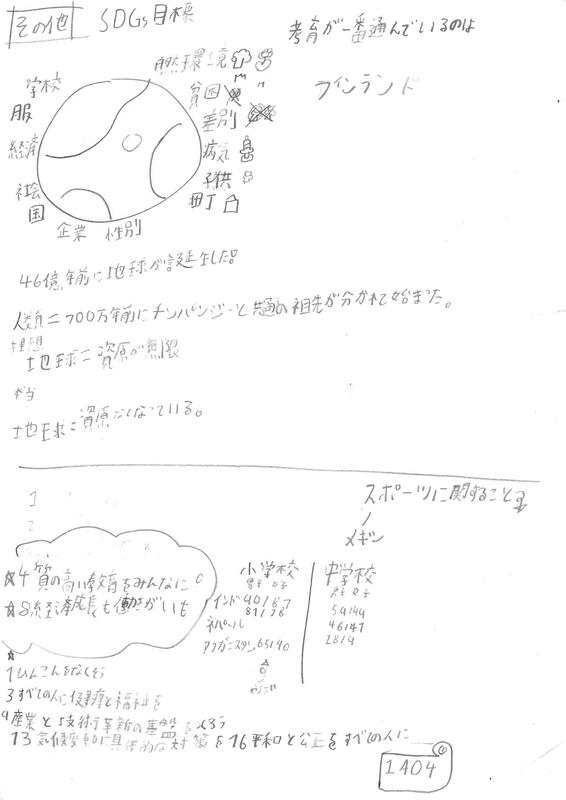

②世界の機会格差を探るプロジェクト:SDGsから学ぶ世界の課題

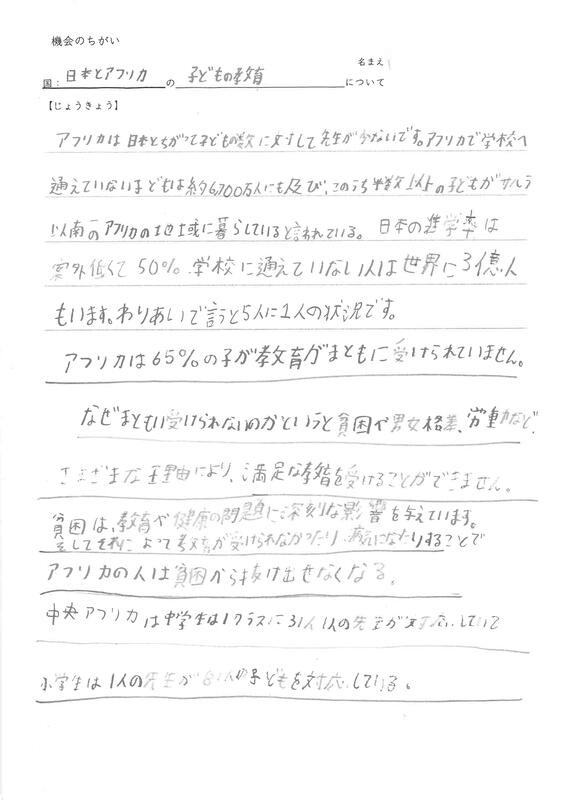

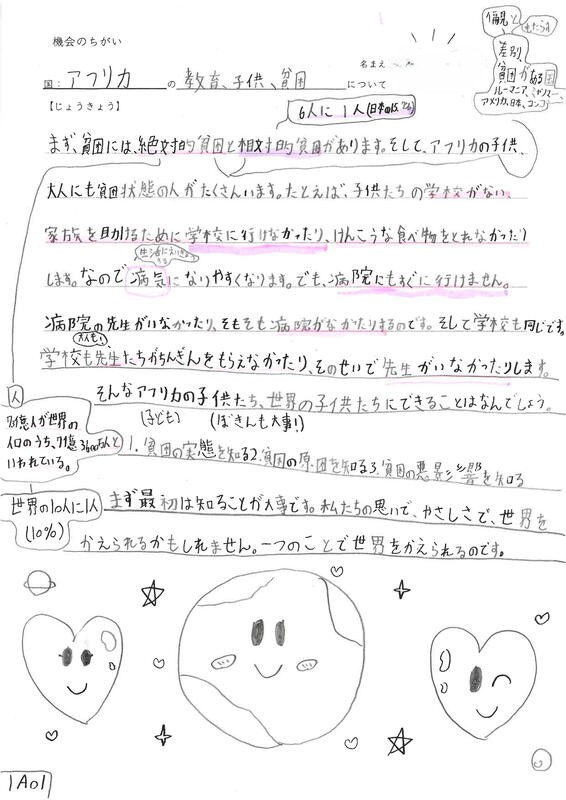

最後に、物語の世界で学んだことを現実社会と結びつける探究活動に取り組みました。SDGsの本の読解を通し、以下のようなグローバルな課題についてそれぞれが興味を持ち、データを読み解きながら具体的に理解を深めました。

- 貧困問題とその連鎖

- 教育機会の不平等

- 安全な水へのアクセス

- 様々な形の差別

- 絶滅危惧種と生物多様性の危機

- 地球温暖化とその影響

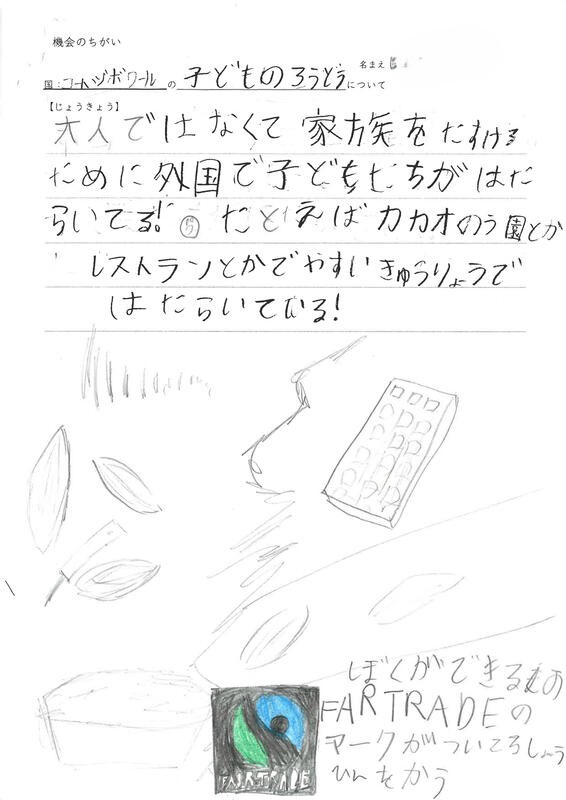

- 児童労働の現状

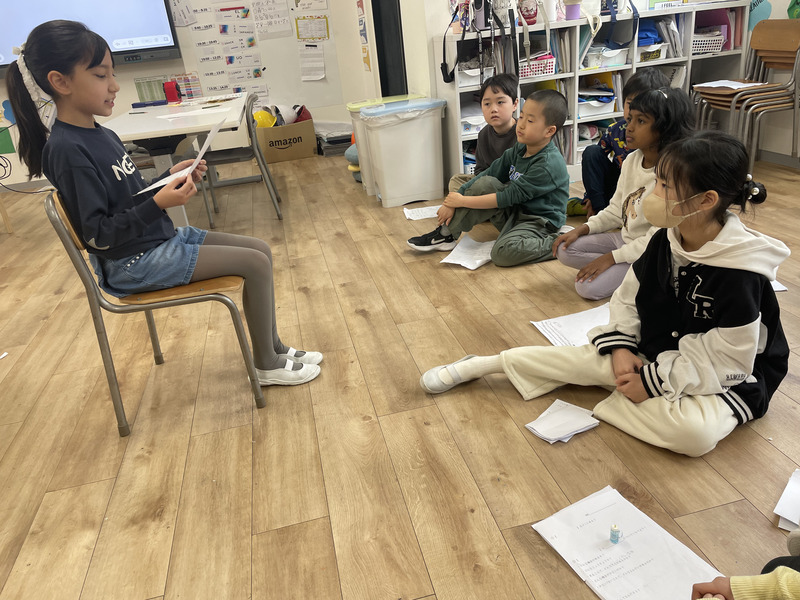

データの数字がイメージわかないときは、クラスの割合で考えるなどしながら、グラフを読み解きました。子どもたちは、難しい言葉であっても、一つ一つ話し合いながら、既存知識も関連付けながら学びを深めました。友達の発表を聞きながら、違ったトピックであっても関連していることに気づく子もいました。

子どもたちの学びは下記のようなものでした。

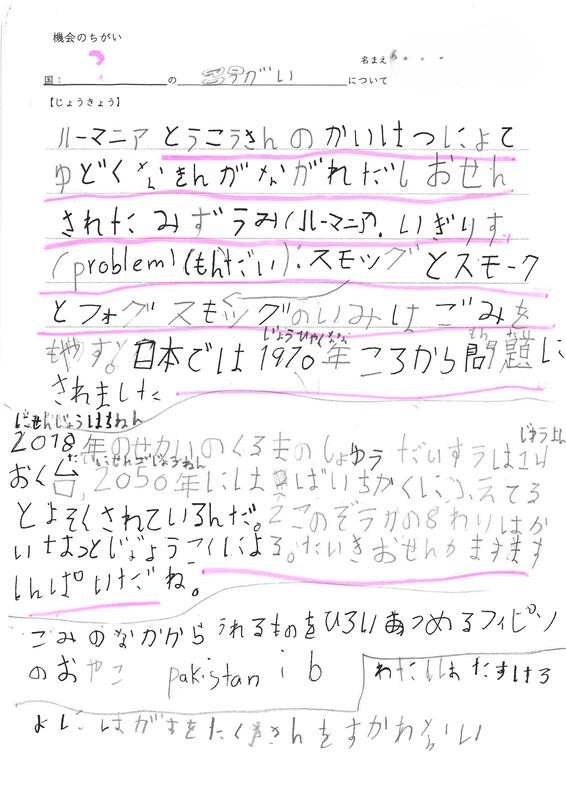

- ルーマニアでは、鉱山の開発によって有毒な菌が流れ出して子どもの健康に影響が出ている

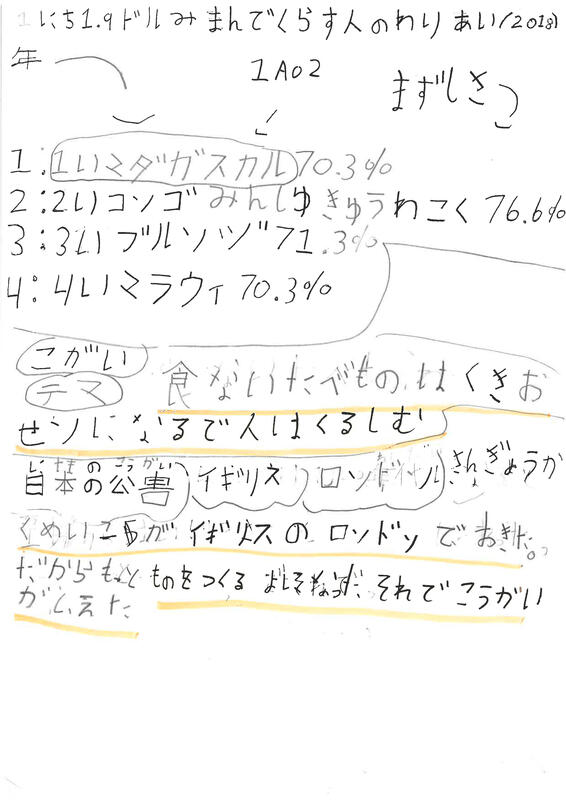

- マダガスカルでは、77.6%の人たちが1日1.9ドル未満で生活している

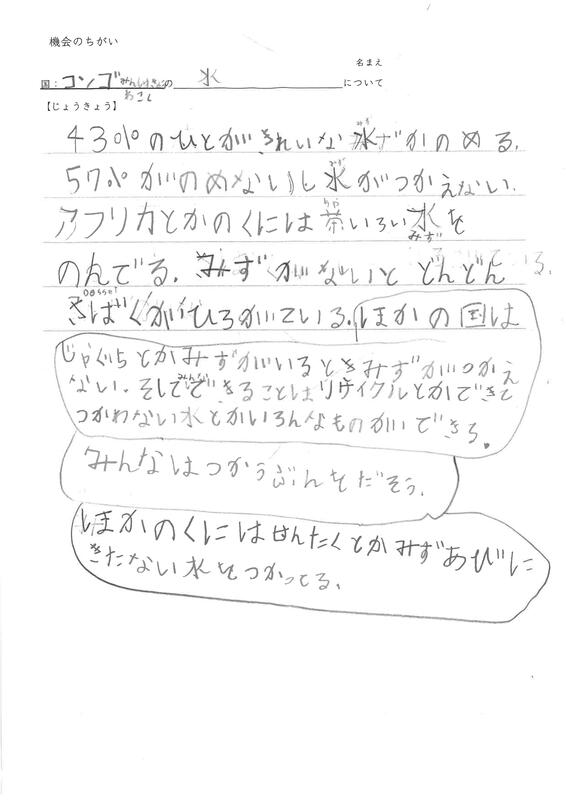

- コンゴ民主共和国では、57%の人がきれいな水を飲めず、アフリカの多くでは茶色の水を飲んでいる

- 日本では、女性が働く割合は世界の平均より多いが、管理職など会社で物事を決めたり意見を述べたり、政治家として活躍する女性は世界平均を大きく下回っている

- イギリスで起きた産業革命が、公害問題にもつながった原因

- 地球温暖化で気候変化が進むと、マダガスカルは沈んでしまうかもしれない。だから、マダガスカルには絶滅危惧種が世界で一番多いと言われている

- アフリカでは、65%の子たちがまともに教育を受けられない

- 人間は、他の生き物のことを考えず、自分たちのことばかり考えている

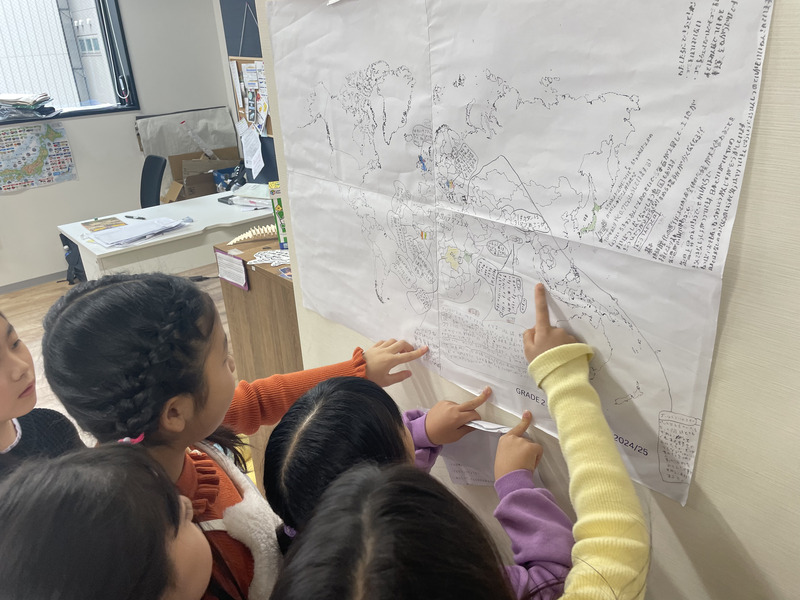

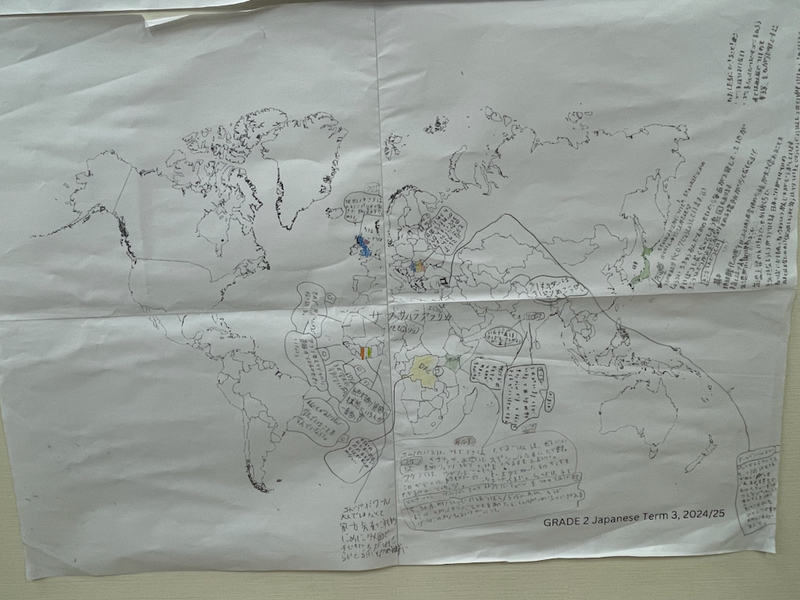

また、集めた情報をもとに、「世界の機会マップ」も作成しました。このマップでは、教育、医療、経済的機会などの要素を国ごとに視覚化しました。これにより、「マダガスカルは、温暖化による影響や水や貧困など色々な問題が重なっている。」などがより明確に見えてきました。

同時に、子どもたちは、様々なSDGsに関する本を参考にしながら「自分たちにできること」を考え、日常生活の中での小さな行動から始められる具体的な解決策を模索していきました。子どもたちからは下記のような意見が出ました。

- 事実を知ること

- 原因を知ること

- 悪影響を知ること

- お風呂の水をリユースする

- フェアトレードのものを買う

- 男女という理由での喧嘩をやめる

- 戦争をやめる

- 食べ物を無駄にしない

この自己との関連付けは、学びを単なる知識の獲得から、自分自身の価値観や行動に関わる深い理解へと発展させました。実際に、「昨日、フェアトレードのマークがついているものを買った!」と早速今回のUOIでの学びを活かして行動を行う子もいました。

子どもたちの成長:国際バカロレアIB学習者像の形成

今回のUOIの過程で、子どもたちはIB学習者像の多様な側面を見事に体現していきました。「探究する人」(Inquirers)としての姿勢は、様々な国の物語に描かれた不平等や平等、平和、権力関係の表現を丁寧に読み解いたり、現代のグローバル格差に関する問題について知るために本を読み進める活動の中で顕著に現れました。子どもたちは単に物語を楽しむだけでなく、その背後にある社会構造や価値観を探ろうと熱心に取り組みました。さらに、現代社会における状況へと探究を広げ、国ごとの教育機会や医療アクセスの違いについてなどを調査し、それらの不平等がどのように生じているのかを自ら問い続けていきました。

「思いやりのある人」(Caring)としての成長は、他者の状況への共感的理解を通じて育まれていきました。特に「世界の機会マップ」の作成過程では、自分たちとは異なる環境で生きる人たちの日常やグローバルで起きている問題に思いを馳せ、その課題に対する真摯な関心を示していました。この活動は同時に「考える人」(Thinkers)としての力も養い、機会の不平等がもたらす複雑な社会問題について批判的に考察する力を育みました。

「振り返りができる人」(Reflective)としての成長が最も顕著だったのは、さまざまなフィクションや伝記の結末やストーリーを変えるための解決策を考案する活動においてでした。子どもたちは物語内の不平等な状況を分析した上で、より公正な結末へと物語を再構成しました。この読み書きの過程で、権力の不均衡や資源へのアクセスの不平等といった概念理解を深めていきました。また、世界中で実際に起きている問題に注目し、それらの問題について自分の考えや経験を考察し、他の人々の生活や私たちを取り巻く世界を良くするために自分たちができることを考えた際も、その側面を大いに体現しました。

振り返り

このUOIの大きな特徴は、文学作品の読解から始まり、現代社会の課題分析へと学習を発展させ、最終的には具体的な行動計画の立案にまで至った点です。子どもたちは、『スーホの白い馬』という物語を入り口として、機会の平等という普遍的な課題に向き合い、国際的な視点からその本質を探究していきました。

そして、物語の中の出来事が単なるフィクションではなく、現実社会を映し出す鏡であることを実感しました。物語で描かれていた不平等や権力の問題は、形を変えて現実世界にも存在しているのです。子どもたちなりの視点で、これらのグローバルな課題に対する理解と解決への提案を形にすることができたのは、大きな学びの一歩だと感じています。 このように、このUOIでは段階的な学習の深化を通じて、子どもたちが社会課題に対する理解を深め、その解決に向けた主体的な姿勢を培うことができました。これは、今後のグローバル人材としての成長につながる貴重な経験になったと確信しています。

また同時に、様々な資料やデータを利用しながら読み活動を通して、読解力、ライティング、表現力といった言語スキルも総合的に高めることができました。今後も、教科書単元の学習に縛られることなく、各学年で培うべき知識や技能(※)を確実に習得できる授業づくりを目指します。

※CGKでの国語授業は、文部科学省の小学校学習指導要領にも基づき、各学年の目標達成を目指したカリキュラムを組んでいます。

著者プロフィール

-

-

Sayuri - IB PYP & MYP日本語国語教師 (日本)

CGKインターナショナルスクール IB PYP&MYP国語教師。

Western Michigan大学大学院 Educational Technology学部にて修士号取得。

日本のICT教育や教育学部のカリキュラムを見直すため、専門分野の研究を行うかたわら、ドイツの出版社から研究論文の出版も。

Western Michigan大学にて2年の日本語指導と、ニューヨークの日本人学校にて5年の国語指導。